―― All Bach Cantatas Vol. 5 によせて ――

ミュールハウゼンにおいて「神の栄光のために、整えられた(教会暦にしたがって規則的に展開された)教会音楽」を志向し、同地の聖ブラージウス教会のオルガンの改修をすすめていたバッハだが、彼が同地で改修の結果を知ることはなかった。

この街をとりまく、キリスト教正統主義と敬虔主義との対立の空気を敏感に察知したバッハはすぐにあらたな任地をもとめ、1708年の夏、ヴィルヘルム・エルンスト公が統治するヴァイマールの宮廷にそれを見出した。

ヴァイマールにおいてもまず、宮廷礼拝堂のオルガニストとしてオルガンの拡充を成しとげたバッハは、今日までオルガニストの重要なレパートリーとなっている《前奏曲》《幻想曲》《トッカータとフーガ》そしてコラール編曲など、豊穣な作品群をここで生み出す。

このヴァイマール時代は、ミュールハウゼンで独自の道を歩み始めた教会カンタータの作曲についても、発展と成熟の時代となった。

1714年に宮廷礼拝堂の楽師長に任命されたバッハは、四週間に一度、自作のカンタータを宮廷礼拝堂で演奏する任務をおう。

その作曲にあたってバッハは年々少しずつ順番を変更しながら、教会暦にそって一年すべての日曜日に演奏できるカンタータ群、つまり年鑑の作成を企図した。

この構想はライプツィヒ時代初期にかけて実現されていくこととなる。

All Bach Cantatas Vol. 5 ではバッハの「整えられた教会音楽」への意志に沿う形で、ヴァイマール時代のカンタータの中から直近(11月末~12月)の教会暦のための作品がとりあげられる。

カンタータ第61番《さあ来てください、異邦人の救い主よ Nun komm, der Heiden Heiland》(BWV61)

は、1714年の待降節第一日曜日のために作曲された。

教会暦における待降節(アドヴェント)の語源はラテン語adventusで、これは神殿への神の到来を示すとともに、支配者があたらしい任地へとおもむく際にも使用された語彙である。

この言葉によって示される待降節は、直近の教会暦であるキリストの降誕(クリスマス)と共に、キリストの再臨をも待望する期間であり、教会の一年のはじまりの時である。

この待降節最初の日曜日に福音主義教会で朗読される聖書箇所は、マタイによる福音書第21章の1節~9節、これはイエスのエルサレム入城の記事で、降誕節との関りはない。

待降節の意義は、世界への神の子の到来を「神の人類に対する愛の啓示」ととらえることにあり、待降節第一日曜日には、エルサレム入城時のイエスの姿(あなたの王が卑しい姿で来られる)からそのことが確認されるのである。

カンタータ第61番《さあ来てください、異邦人の救い主よ》は、ドイツ福音主義教会において「待降節の象徴」とされてきた同名のルターのコラールを用いたコラールカンタータである。

コラール以外のテクストには、教会の音楽に「カンタータ」という呼称を持ち込んだハンブルクの牧師エールトマン・ノイマイスターの台本が用いられ、同時代のオペラを起源とするレチタティーヴォ-アリアの形式が導入されている。

だが若き楽師長バッハの意欲は以上のような形式的な特徴にとどまらず、第1曲の音楽そのものに目に見える形であらわれている。

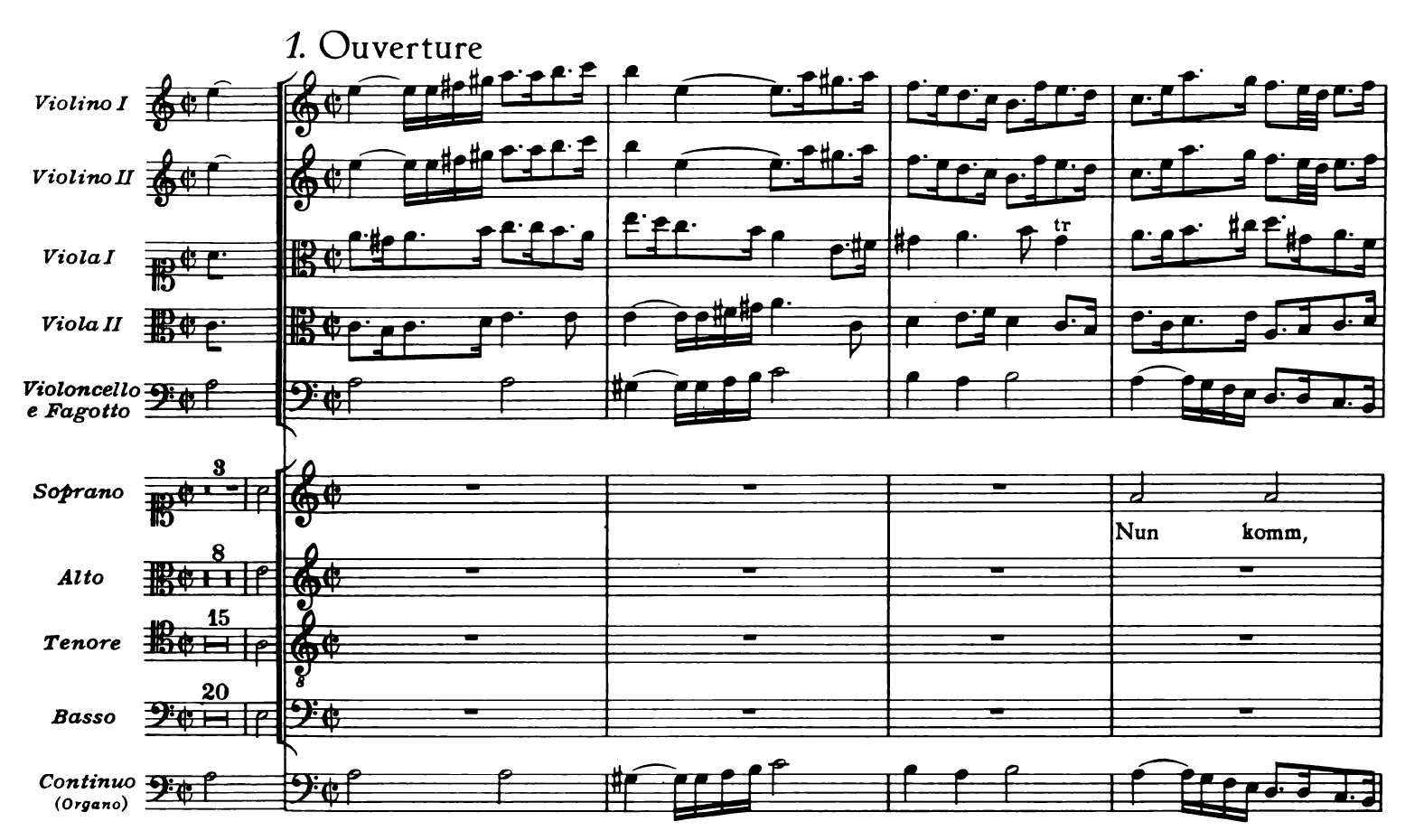

ここでは「フランス風序曲」にコラールを組み込むという、独創的な音楽構築がなされるのである(譜例1)。

譜例1 カンタータ第61番 第1曲冒頭

「フランス風序曲」は、言うまでもなく17世紀のフランスでオペラやバレエの開幕前に演奏された音楽が、やがて楽曲形式として独立したものである。

17世紀のフランスにおいてはこの序曲が鳴り響く中、王が入場して桟敷席につくならわしだった。

バッハはカンタータ第61番の冒頭にフランス風序曲を用いることによって「教会暦の開幕」を知らせるとともに、王キリストの任地への到来、つまりこの日の聖書箇所であるエルサレム入城の様子を、鮮やかに音楽で描いたのである。

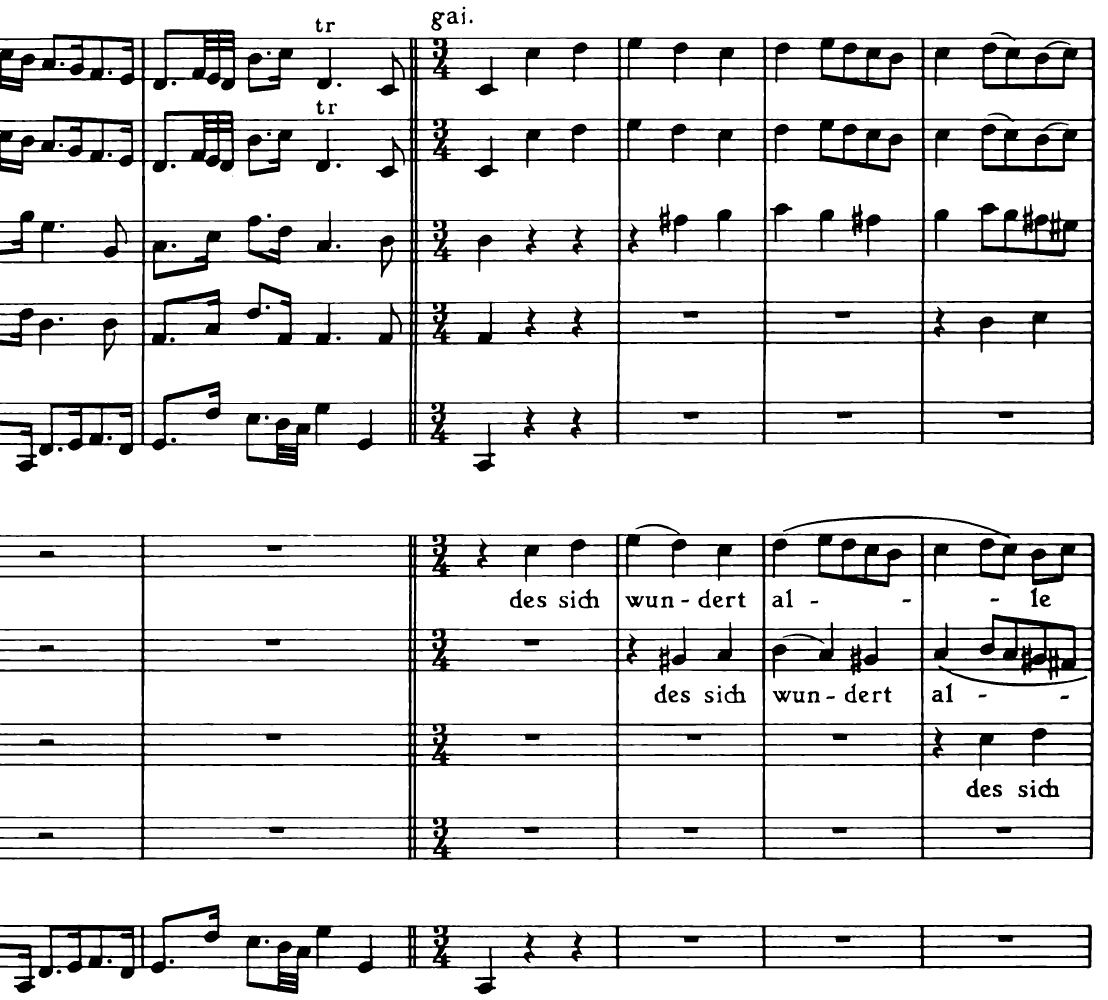

このフランス風序曲の中に投げ込まれたルターのコラールはしかし、詩行ごとに確固として歌われていき、第三行「全世界はいぶかしむ」というテクストにいたって、三拍子による急速で熱烈なうたいかけ(譜例2)となり、音楽的には直近の降誕節(クリスマス)に接近する。

譜例2 カンタータ第61番第1曲 33小節以下

第2~3曲、エールトマンのテクストによるテノールの晴れやかなレチタティーヴォとアリアでは、降誕節における幼子イエスの教会への到来が待望される。

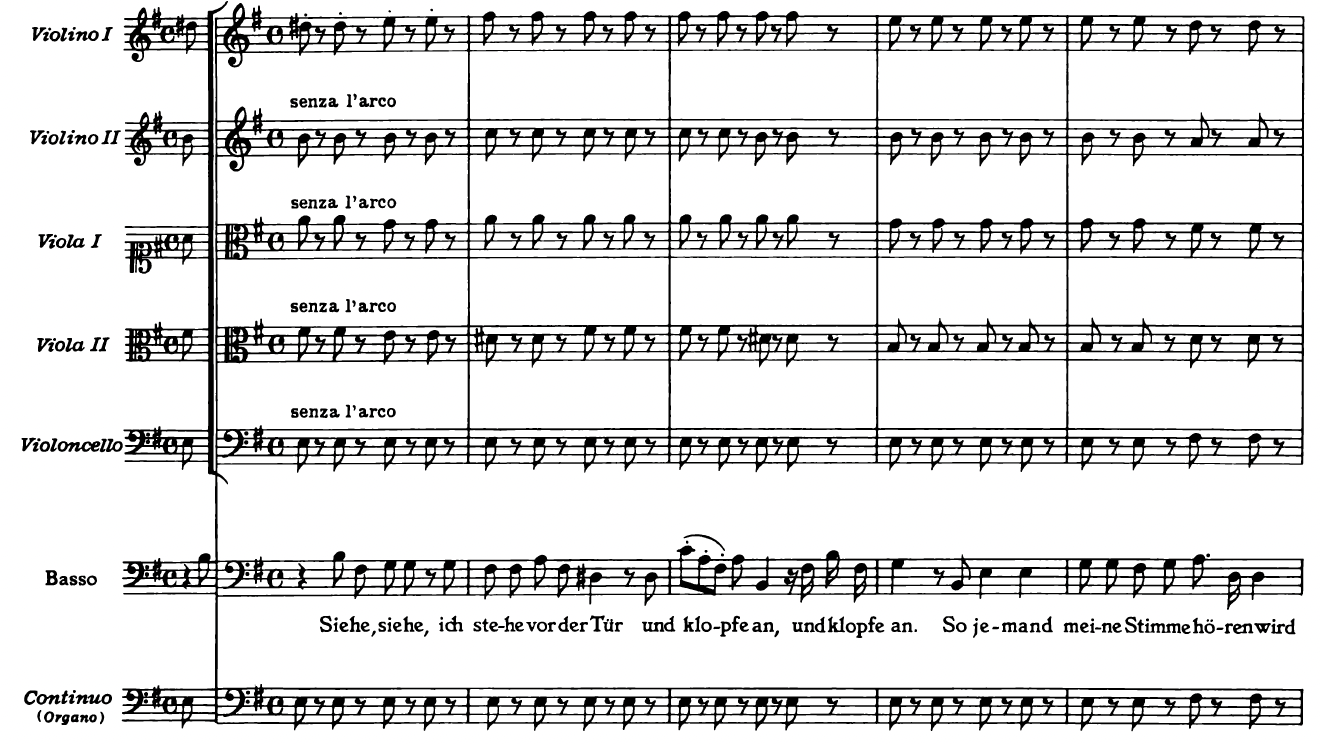

だが、続く第4曲レチタティーヴォ・アッコンパニャートにおいて、バッハの独創は頂点に達する(譜例3)。

譜例3 カンタータ第61番 第4曲冒頭

冒頭、弦のピッツィカートが奏でる唐突な不協和音によって「不意に戸口に立つイエス」の姿が浮かび上がる。

その声は伝統的にVox Chrisiti:キリストの声として用いられてきたバスである。

ここに立っているのは幼子ではなく明らかに成人後のイエスで、彼のうたうテクストは、はるかに未来を指し示すヨハネの黙示録第3章20節からとられており、聴くものを「天の食卓」へといざなう。

ここに至って、降誕~エルサレム入城~(イエスとの再会後の)天の食卓、という三つの出来事が音楽で印象的に結びつけられ、教会暦を超えた「救済史」の展望がひらけるのである。

このように、イエスという存在を重層的に待望したのち、第5曲のアリアでは通奏低音以外の器楽が姿を消し、イエスの呼びかけに答えて「心を開け」と、内面への視点を持ったソプラノがうたう。

そしてカンタータをしめくくる第6曲では「コラールの女王」と呼ばれたフィリップ・ニコライの《輝く曙の明星のいと美わしきかな Wie schön leuchtet der Morgenstern》最終節の後半が、福音主義教会で待降節にうたわれてきたアレルヤ唱さながらに華やかにうたわれる。

カンタータ第132番《道を備え、大路を備えなさい Bereitet die Wege, bereitet die Bahn》(BWV132)

の初演は一年後の1715年12月22日、後のライプツィヒ時代にはもはやカンタータが作曲されなくなった待降節第四日曜日のことである。

これは、バッハと親しい関係にあったヨハン・エルンスト王子逝去の喪が明けた直後の時期であった。

ザーロモン・フランク台本が用いられたこのカンタータは「カンタータ」という音楽形式本来の「室内楽的な小編成」によって―― 合唱は、おそらく置かれていたであろう終結のコラールにおいてしか用いられない ―― 第61番の第5曲と同様、音楽は自己の内面にキリストが到来する「大路」を備えよと歌うのだが、バッハの独創性は第61番におとらない。

第1曲ではのどかなシチリアーノのリズムにのってソプラノが「道を備え、大路を備えなさい」とうたうが、この素朴な六拍子は明らかに、間近にせまった降誕節第一日の三拍子に接近している。

第2曲では、レチタティーヴォ→アリオーゾ→レチタティーヴォ→アリオーゾという目まぐるしい四部構成によって、エールトマンより明らかに熱量の高いザーロモン・フランクの詞による「キリスト告白」が歌われる。

二度目のアリオーゾにおいて「罪の石が転がされる」さまを歌うテノールのコロラトゥーラには爽快感すら漂うではないか。

続く第3曲はファゴットをともなった通奏低音とバス、すなわち「バスとバス」という、後の《マニフィカート》やカンタータ第10番でおなじみの編成によって演奏される。

バッハが私叙した北ドイツの大作曲家ディートリヒ・ブクステフーデ(1637~1707)の、オルガンのための前奏曲に酷似したテーマ(譜例4-1および4-2)を通奏低音が奏で、続いてバスが人間の罪を告発する。

譜例4―1 カンタータ第132番 第3曲冒頭

譜例4―2 ブクステフーデ《前奏曲ハ長調》BuxWV137 冒頭

先のカンタータ第61番においてVox Christi を担っていたバスは、ここではなんと「偽りのキリストheuchlerischer Christ」の告発をおこなうことになる。

アルトのレチタティーヴォを経て続く第5曲のアリアにともなうヴァイオリンのオブリガートの響きのある種の官能性は、後のライプツィヒ時代のカンタータや受難曲を待望している。

バッハがヴァイマール時代に作曲した2曲の待降節のカンタータには、楽曲形式の大胆な混合、教会暦を超えた「救済史観」を音楽で示すかのような表現豊かなレチタティーヴォ、そしてソロ各声部の生き生きとした使用といった、ライプツィヒ時代前期に花開くバッハの教会作品の特徴の多くがすでに刻印されている。

それは音楽職人の家系の末裔として生まれたヨハン・ゼバスティアン・バッハが、音楽史に名を残す独創的な「音楽家」に変貌せんとする「アドヴェント」の瞬間を音としてとどめたもの、と言い換えることもできよう。

アドヴェントの待望はクリスマスの歓喜として爆発する。

カンタータ第63番《キリスト者よ、この日を刻み込め Christen ätzet diesen Tag》(BWV63)

は、第61番と同じ1714年の降誕節第一日のために作曲され、ハ長調の晴れやかな気分に包まれている。

第1曲 冒頭のテクスト、金属の化学的加工、あるいは石彫りの用語である「刻み込む ätzen」という単語がまず目を引く。

キリストの降誕を記念碑よろしく刻み込むため、巨大な器楽編成が用いられる。

4本のトランペットとティンパニ、3本のオーボエとファゴット、弦楽器と通奏低音というこの編成は、第1曲と第7曲、すなわちトゥッティの楽章ではさらに同数のリピエノ声部によって補強される。

ヴァイマールの宮廷礼拝堂に、この大編成が収まったとは考えにくいので、このカンタータは公爵家と民衆がしばしば礼拝を共にした市内の聖ペトロ=パウロ教会での演奏を想定したものではないか、とクリストフ・ヴォルフは指摘している。

大編成が用いられた両端楽章におけるバッハの音に対する鋭敏な感覚と尽きない創造力は、多くのオルガン作品に共通するヴァイマール期全体の特徴である。

そこには教会音楽のコンテクストを離れた「音楽家バッハ」その人の意欲が感じられ、カンタータ第63番においては宮廷楽団にふさわしい、生き生きとした喜びにあふれたコンチェルトが誕生した。

充実した器楽陣と、成熟しつつある声楽パートとを擁し、「アドヴェント」と呼ぶに相応しい成熟期を迎えつつあるプロムジカ使節団が、いにしえのコラールに基づく平川加恵の意欲的な新作と共に演奏するアドヴェントとクリスマスのカンタータに、期待を込めつつ耳を傾けたい。

(中川郁太郎)

参考文献:

Dürr, Alfred. 1999[2006]. Johann Sebastian Bach. Die Kantaten. Kassel: Bärenreiter.

Schulze, Hans-Joachim. 2007. Die Bach-Kantaten. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.

磯山雅ほか、1996、『バッハ事典』東京書籍。

ウィリアムズ、P、2025、『J.S.バッハのオルガン音楽全曲解説』廣野嗣雄・馬淵久夫監訳、東京:朝倉書店。

ヴェアテマン、H、2006『神には栄光 人の心に喜び ―― J. S. バッハ その信仰と音楽』村上茂樹訳、日本キリスト教団出版局。

ヴォルフ、Ch、2004、『ヨハン・ゼバスティアン・バッハ ―― 学識ある音楽家』秋元里予訳、東京書籍。

ビーリッツ、K.-H、2003、『教会暦 ―― 祝祭日の歴史と現在』松山興志雄訳、東京:教文館。