《道を備え、大路を備えなさい》

用途:待降節第4日曜日

初演:1715年12月22日、ヴァイマル

福音書:ヨハネ1, 19-28(洗者ヨハネの証言)

歌詞:フランク1715。第6曲(音楽は伝承されず); E.クロイツィガーのコラール「主キリスト、神の独り子」(1524)第5節(定旋律=BWV 96/6)

編成:SATB, 合唱; Ob. Vn1, Vn2, Va. Fg, bc.

基本資料:自筆総譜=SBB、オリジナル・パート譜=SBB

演奏時間:約21分

【出典】

磯山雅・小林義武・鳴海史生 編著『バッハ事典(DAS BACH LEXIKON)』東京書籍、1996年。

🎼 楽譜のリンク

IMSLP : BWV 132

目次(全7曲)

※ 曲名をタップすると、各曲の解説にジャンプすることができます。

1. アリア(ソプラノ)

“Bereitet die Wege, bereitet die Bahn”

2. レチタティーヴォ(テノール)

“Willst du dich Gottes Kind”

3. アリア(バス)

“Wer bist du, Frage dein Gewissen,”

4. レチタティーヴォ(アルト)

“Ich will, mein Gott, dir frei heraus bekennen”

全体の解説

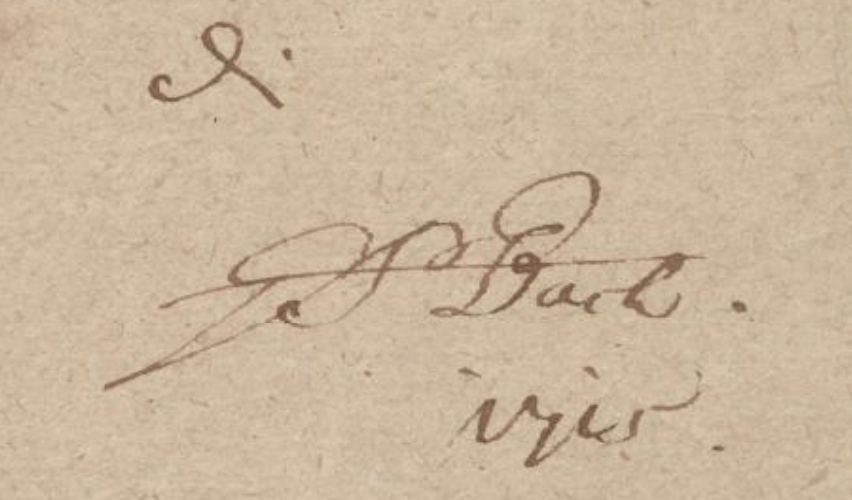

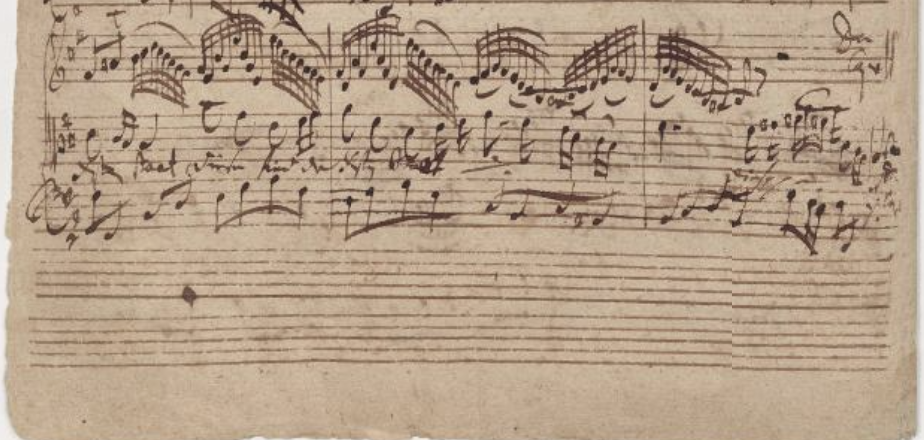

カンタータ《Bereitet die Wege, bereitet die Bahn(道を備え、道を整えよ)》BWV 132(待降節第4主日用)は、作曲者自筆総譜に年記のある数少ない作品の一つです。

総譜の題名と作曲者名の下に1715年と記されており、この作品は同年の待降節第4主日(1715年12月22日)にヴァイマルの城館礼拝堂で初演されたはずです。

日付の裏づけはテクストにも見られます。

すなわち、このカンタータの歌詞は、ヴァイマル宮廷説教者ザローモン・フランク(1659–1725)が1715/16年の教会年度のために編んだカンタータ台本集

Evangelisches Andachts-Opffer … in geistlichen CANTATEN welche auf die ordentliche Sonn- und Fest-Tage in der F. S. ges. Hof-Capelle zu Wilhelmsburg A. 1715 zu musicieren angedeutet von Salomon Francken

から採られています。フランクの台本はヨハネによる福音書1章19–28節(洗礼者ヨハネの証し)に緊密に従い、結語で「すべての者が自らの罪を自覚し、キリストを自由に公に告白すべきである」と促します。

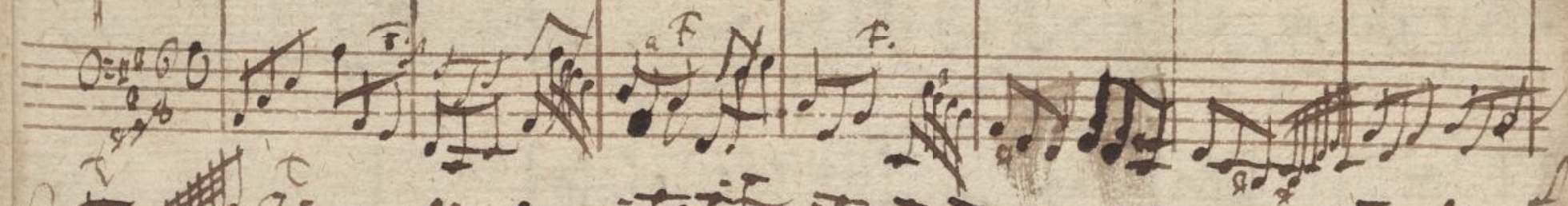

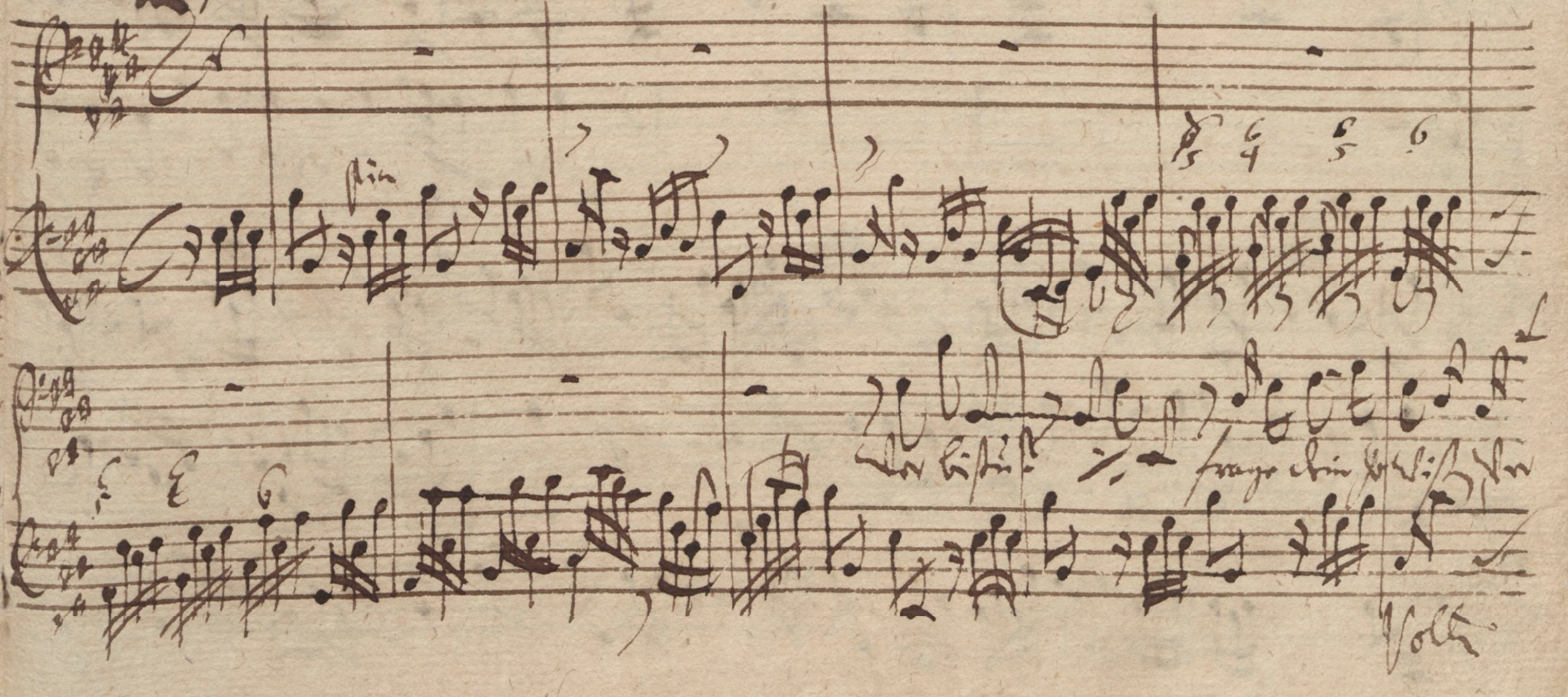

この作品については自筆総譜が現存し、加えて未完のヴィオローネ声部の断簡がベルリン州立図書館に伝わっています。ただし上演実践に関わる重要点には、なお未解決の部分が残ります。

低音には通奏数字が付されておらず、ファゴット声部は第1曲に関して、総譜中の書き込みから再構成できるにとどまります。チェロ声部も推測によるほかありません

とりわけ第3曲(バス・アリア)では、バッハの総譜に詳しい記載はないのですが、通奏低音の楽譜はしばしば2声に分けて書かれています。

16分音符を奏するパートの楽器は何か、それについては各出版社(校訂者)の意見は分かれています。

ベーレンライター版の新全集ではチェロがそれを担い、カールス版では BWV 147/7 Aria(テノール)を参考にし、オルガンでの演奏を採用しています。

弊団の演奏においては、実際に現場で音を出した上で、最良の楽器選択をしたいと思っています。

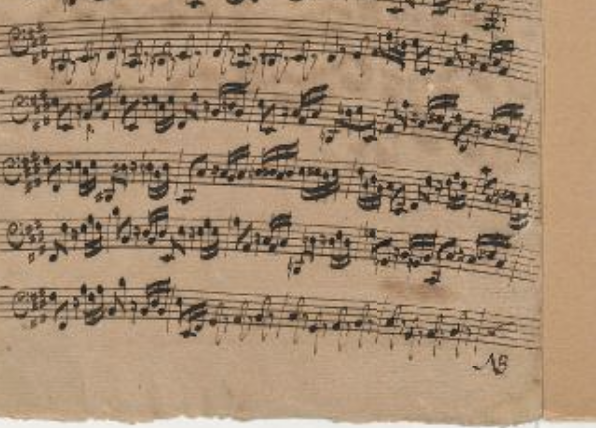

バッハの総譜は第5曲(第2のアリア)で終わっています。もっとも、ヴァイマル版の印刷台本では、このあとエリーザベト・クルチーガーの賛美歌《Herr Christ, der einig Gottes Sohn》の第5節が続きます。

しかしバッハの総譜は一葉を完全に書き終える体裁で終わっており、終曲コラールは別紙を加えて記す必要があったはずです。その別紙は後に失われたと推測されます。

現存する唯一のオリジナル・パート(ヴィオローネ)も未完で、このパートは第3曲の43小節で途切れており、続きは別紙に書かれていたものの、やはり散逸したのでしょう。

したがって、このカンタータを上演可能とするために、アルフレート・デュルの提案に従い、テクストが同一のカンタータBWV 164《Ihr, die ihr euch von Christo nennet》の終曲を用いて補いました。

必要なのは変ロ長調からイ長調への移調のみです。

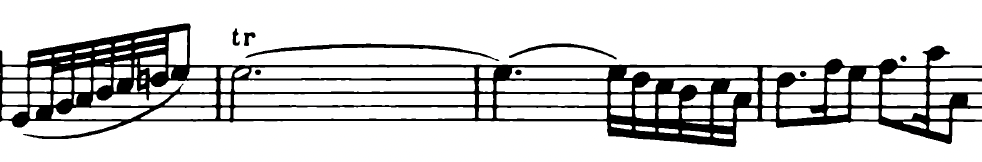

オーボエ声部は、バッハの総譜では移調記譜(イ長調ではなくハ長調)になっています。ヴァイマルでは礼拝音楽は基本的にコーアトーン(A ≒ 465Hz)で行われました。

当時のフレンチタイプの木管楽器はカンマートーン(A ≒ 415Hz)よりも約半音低いピッチ(A ≒ 392Hz)であり、その楽器を用いることで、弦楽器と短3度ある音程差を解消したと思われます。

弊団の演奏でも、上述の通りにコーアトーン(A ≒ 465Hz) での演奏を念頭に置き、準備を始めましたが、最終的に A=440Hz にて演奏することを選択しました。

主な理由は次のとおりです。

パート譜が残っていないため、実際に演奏された際のピッチについては推測の域を脱しません。スコアではコーアトーンを想定して書かれていますが、パート譜を作成する段階でオーボエのパートは変ロ長調に移調(音域的には問題ない)され、A=415Hz のオーボエを用いて演奏(全体がA=440Hzのピッチとなる)された可能性もあると考えています。

このような仮説に踏み込むのは、声楽ソロの記譜が異常に高いためです。特に一曲目のソプラノのアリアについては、コーアトーンで歌うにはかなり無理があると思っています。

当時いわゆるハイ・コロラトゥーラ・ソプラノが在籍し、その歌手を前提に書かれた可能性はあります。

しかし、仮にそうであるならば、我々が再演する際には必ずしもコーアトーンを採用する必要はないと思っています。むしろ、その選択をすることによって演奏へのアドバンテージは減ってしまうでしょう。

こうした検討を踏まえ、今回のソリスト陣との綿密な打ち合わせを経て、A=440Hz での上演が最も高いパフォーマンスを発揮できると判断しました。

ライプツィヒでは、待降節第4主日はTempus Clausum テンプス・クラウズム(待降節第1主日から降誕祭までの、華美な音楽を控える期間)に含まれ、大規模な礼拝音楽は行われませんでした。

判明しているかぎり、バッハはこのカンタータを、ヴァイマル期の待降節カンタータBWV 70a・186a・147aに見られるような別の典礼文脈への改作は行っていません。

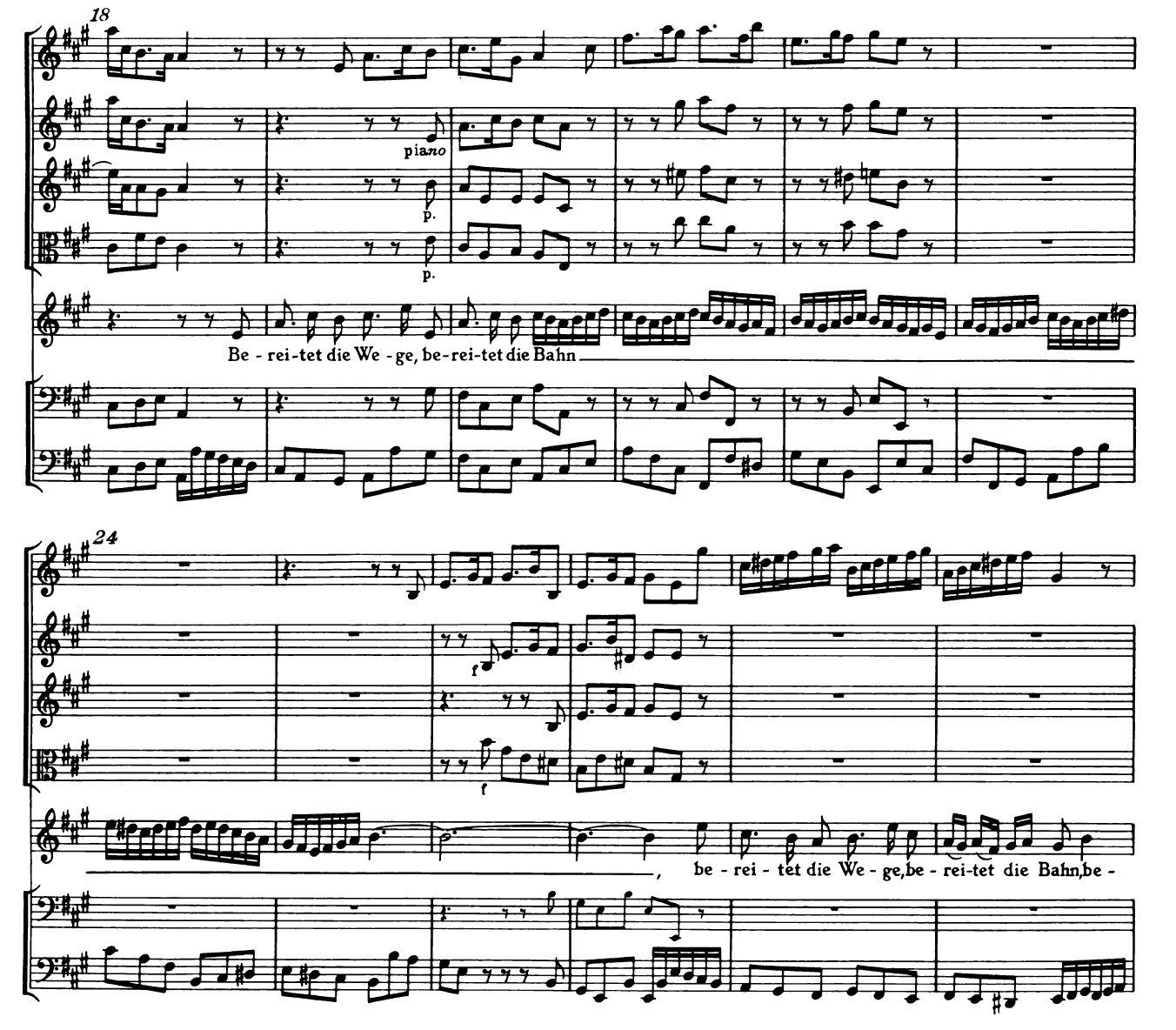

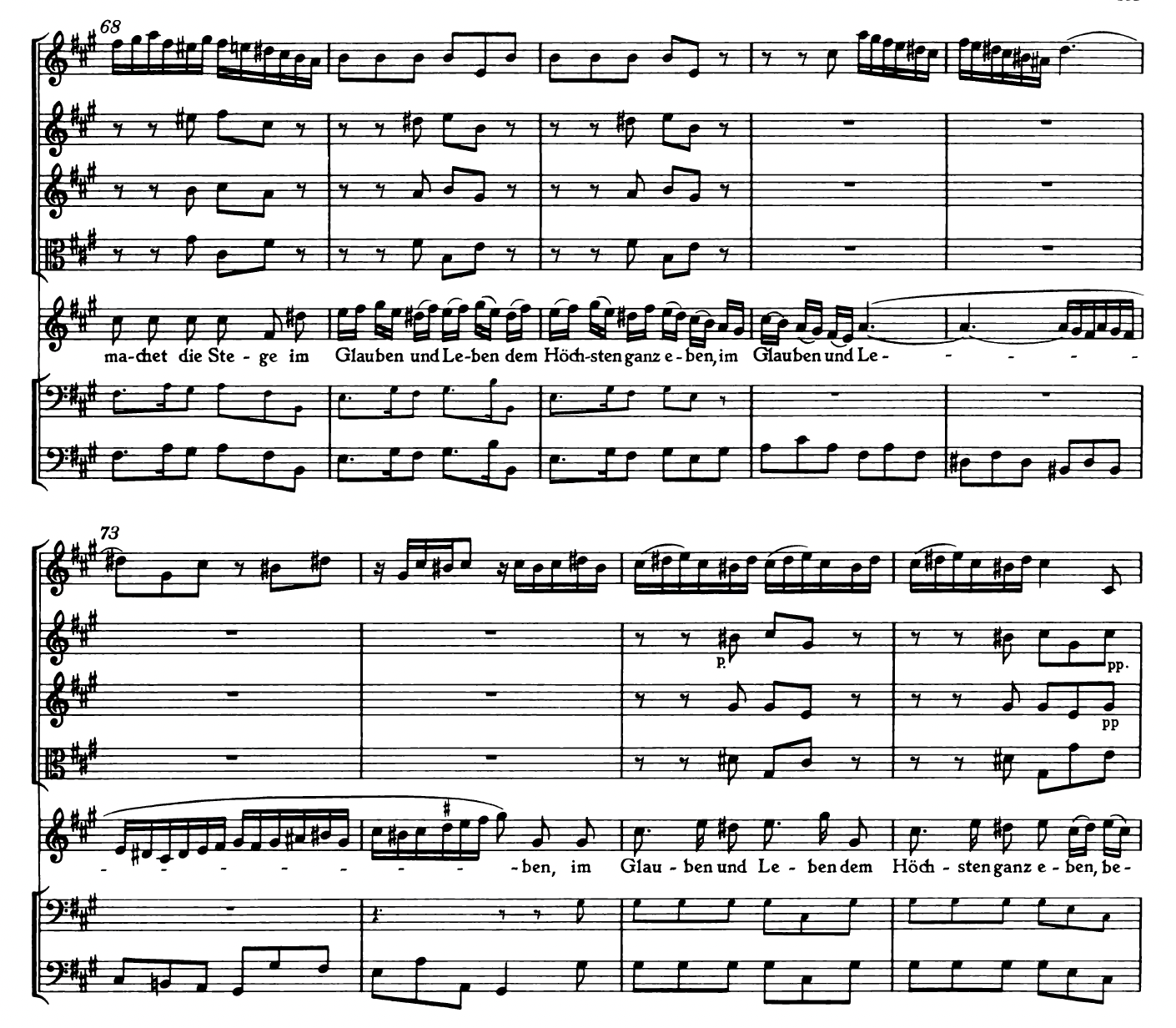

1. アリア(ソプラノ)

“Bereitet die Wege, bereitet die Bahn”

歌詞

Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!

Bereitet die Wege

Und machet die Stege

Im Glauben und Leben

Dem Höchsten ganz eben,

Messias kömmt an!

道を備え、道をまっすぐに!

道を備え、

信仰と(日々の)生活において

いと高き御方のために平らに整えよ。

メシアが来られる!

Wege / Bahn / Stege:いずれも「主のための道」の比喩。Bahn は大路、Stege は小道・踏み分け道のニュアンス。

ganz eben:完全に平ら=障害を取り除いてまっすぐに。

1) 旧約聖書の原文とイメージ(イザヤ40:3)

イザヤ40:3 ヘブライ語(意訳):

*「呼ぶ者の声:荒れ野で主のために道を整えよ。荒地で私たちの神のために大路(メシッラー)*をまっすぐにせよ。」

ここでの メシッラー は「築き上げられた大路・街道」の意で、王のための凱旋路を急造する古代オリエントの図像を呼び起こします。

続く40:4–5は「谷は高められ、山は低く」=起伏を均し、曲がりとでこぼこを直すという整地の比喩**で展開します。

句読の揺れ:

伝統的ヘブライ語は句読点がないため、

①「荒れ野で、主の道を備えよ」(LXX/新約が採用)

②「荒れ野で呼ぶ声:主の道を備えよ」

の2通りに読めます。新約は①の読みで、荒れ野が準備の場であることを強調します。

2) 新約聖書での受け止め(ルカ3:4)

ルカ3:4–6 はイザヤ40:3–5をほぼそのまま引用し、洗礼者ヨハネの働き(荒れ野で悔い改めを呼びかけ、主を迎えるために道を整える)と結びます。

ギリシア語のキーワード:

ἑτοιμάσατε(備えよ)、εὐθείας ποιεῖτε(まっすぐにせよ)=方向と形の両面を整える命令です。

さらにルカは「すべての人が神の救いを見る」まで引用し、普遍的な救いの地平を開きます。

**クムラン文書(1QS)**でも、共同体が「荒れ野で主の道を備える」自己理解を示し、共同体的・倫理的整えという読みを裏づけます。

3) 神学的含意

主語は神:神ご自身が来られます。人間の「準備」は、到来を可能にする条件ではなく、到来にふさわしく整える応答です。

地形の比喩=倫理・信仰の整え:高慢を低く、落胆を高く、曲がり(不正)を直し、凸凹(不和・不均衡)を均す――悔い改めと実り(ルカ3:8)として具体化されます。

個と共同体:心の道(個人)と**社会的秩序(共同体)**の両面に及びます。

4) 典礼と音楽

伝統的に**待降節(アドヴェント)**で読まれる主要テキストです。

音楽では、ヘンデル《メサイア》の「Every valley」「And the glory of the Lord」などがこの句を典型的に描きます(上行・下降、コロラトゥーラで地形の均しを音像化)。

主は来られる。私たちは、心と生活の道筋を「まっすぐ」に整えて迎える。――それが「主の道を備えよ」の内容で、BWV132の第一曲はその呼びかけを表現します。

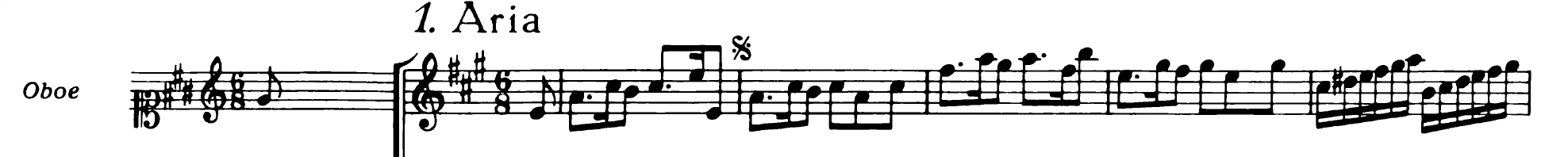

楽曲の分析

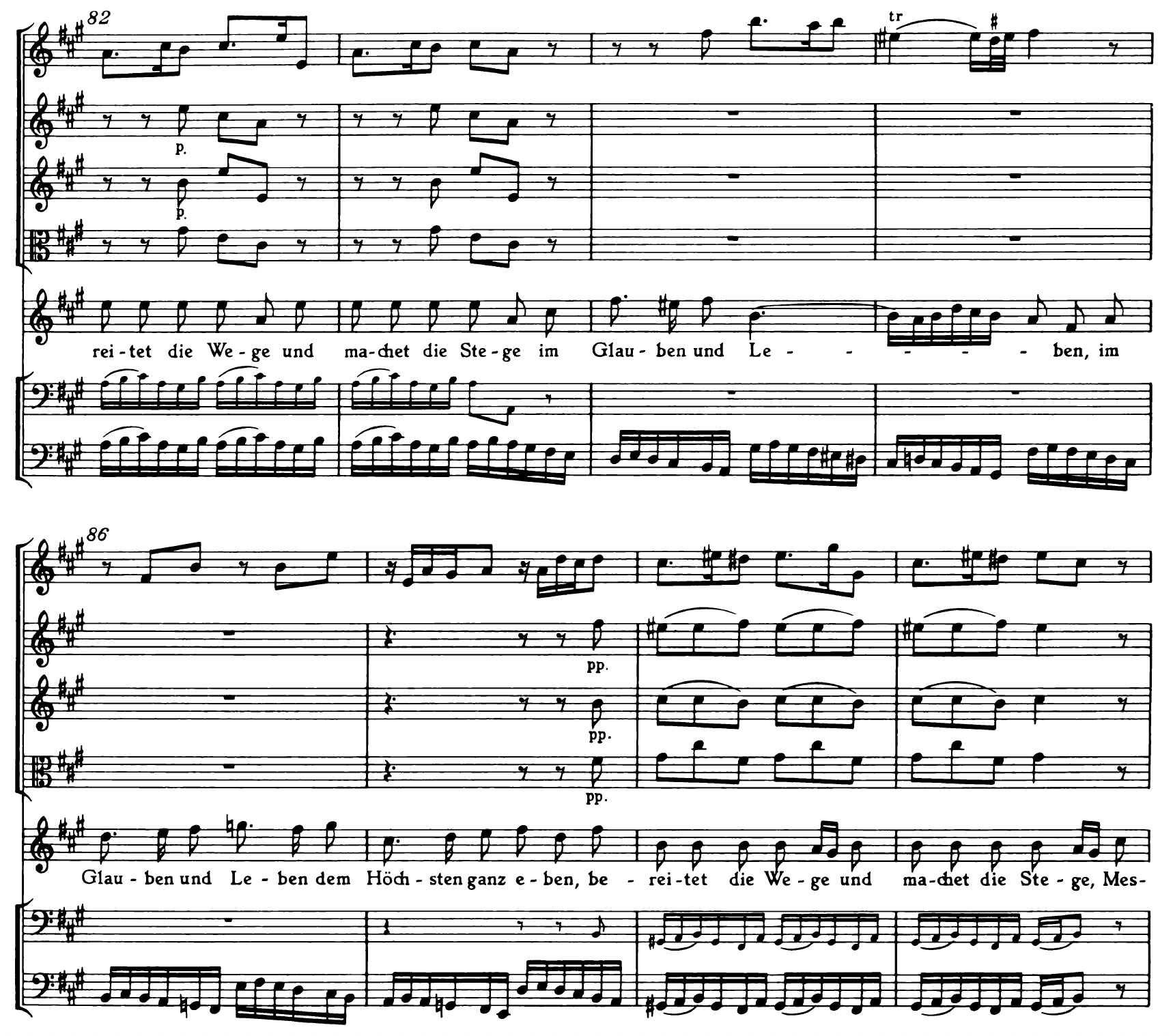

A-B-A’の形式で書かれています。

ソプラノとオーボエのための協奏曲の体裁で書かれています。

6/8拍子に、付点を伴う軽やかな主題が乗り、主の来臨を待つ高鳴り(わくわく感)が自然に立ちのぼります。

16分音符の順次進行は曲全体でたびたび現れます。

上行形と、それに対する反行の下降形が組み合わされ、道をまっすぐ平らに整えるイメージを描き出していると考えます。

さらに、32分音符を伴うオクターヴ上行では高揚感が生まれ、続くたっぷりとしたロングトーンが幸福感で包み込みます。

ソプラノが歌う「Bahn(道)」に当てられた長大なメリスマは異例の規模です。

上昇・下降を繰り返すジグザグの音形は、まさに道をまっすぐに整えようと奔走する姿を描いているかのようです。

しかも、この長大メリスマの直後には必ずロングトーンが置かれ、そのプレーンな響きは**「整備完了」**を告げるようです。

また、ソプラノの音域の高さにも驚かされます。

これらの音列をコーアトーンで演奏すると、相当な高音の連続となりますから、初演時にどのような歌手が担ったのか想像をかき立てられます。

Bパートでは短調に転じます。「道をまっすぐにせよ」と言わんばかりの、同音連打による旋律が強い印象を残します。

さらに「Leben(生活)」はメリスマで大きく引き延ばされ、日々の歩み(小さなこと)=主の来臨への備え の積み重ねがいかに大切かを人々に説いています。

「Messias kömmt an!(メシアが来られる!)」の箇所は、特別な扱いが与えられています。

まず、メシアの呼びかけが三度繰り返される点に、「三」という象徴数への意識が感じられます。

しかもここは必ず ア・カペラ & 高音 で歌われ、強調されています。

オーボエと通奏低音がかわす、凸凹した16分音符の“対話”も、懸命に道を平らにならす働きを担っています。

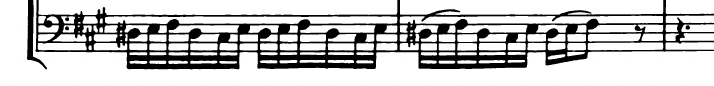

とりわけ82〜89小節の通奏低音は、絶え間ない16分音符で走り続け、日々の勤勉さそのものを体現しているかのようです。

2. レチタティーヴォ(テノール)

“Willst du dich Gottes Kind”

歌詞

Willst du dich Gottes Kind und Christi Bruder nennen,

So müssen Herz und Mund den Heiland frei bekennen.

Ja, Mensch, dein ganzes Leben

Muss von dem Glauben Zeugnis geben!

Soll Christi Wort und Lehre

Auch durch dein Blut versiegelt sein,

So gib dich willig drein!

Denn dieses ist der Christen Kron und Ehre.

Indes, mein Herz, bereite

Noch heute

Dem Herrn die Glaubensbahn

Und räume weg die Hügel und die Höhen,

Die ihm entgegen stehen!

Wälz ab die schweren Sündensteine,

Nimm deinen Heiland an,

Dass er mit dir im Glauben sich vereine!

神の子、キリストの兄弟と名乗りたいのなら、

心と口で救い主をはっきり言い表しなさい。

人よ、あなたの(日々の)生活すべてが

信仰の証しとなるのです。

もしキリストの言葉と教えを、

ときに自らの血をもって確かめなければならないのなら、

喜んで身をささげなさい。

それこそがキリスト者の冠、栄誉なのです。

だから、わが心よ、整えよ ―― きょうのうちに、

主のための信仰の道を整え、

主の行く手をさえぎる丘や高みを取り除きなさい。

重い罪の石を転がしてのけ、

救い主を迎え入れなさい。

そうして主があなたと信仰のうちに結ばれるように!

楽曲の分析

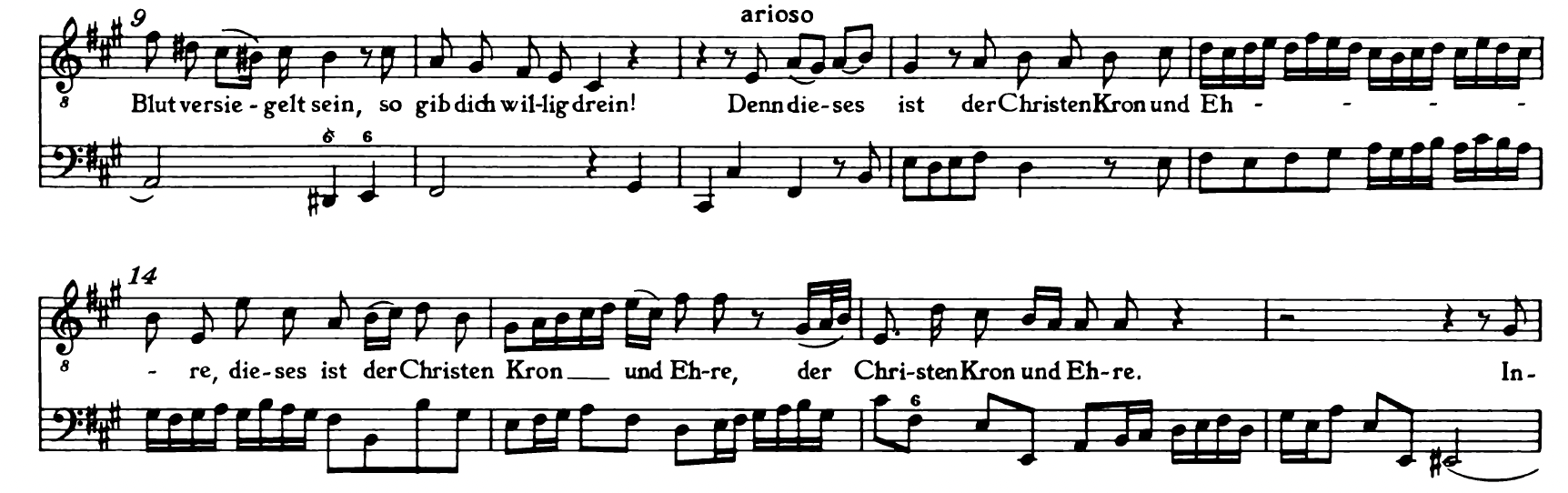

セッコとアリオーゾが交互に現れるレチタティーヴォの構造が印象的です。

まず「den Heiland frei bekennen」の箇所がアリオーゾとなり、心と口でしっかりと言い表しなさいというメッセージを力強く伝えます。

「Denn dieses ist der Christen Kron und Ehre.(それこそがキリスト者の冠、栄誉なのです。)」の箇所もアリオーゾとなり、ここでも同句が三度反復されます。

とりわけ Kron(冠) と Ehre(栄光/栄誉) はメリスマで装飾され、強く印象づけられます。

再びセッコへ戻り、主の行く手を阻む丘や高みを取り除けと訴えかけます。

続く「Wälz ab die schweren Sündensteine(重い罪の石を転がしてのけよ)」から三度目のアリオーゾに転じ、ここでは一時的にイ短調へと傾くことで、響きに重厚な質感が与えられます。

通奏低音は、テノールの「abwälzen(重いものを転がして退ける)」というモティーフを模倣して音楽を支え、「vereinen(ひとつに結び合わせる)」は長いメリスマで歌われます。

困難な道のりであっても、粘り強く取り組むことの大切さを教えてくれる場面であると考えます。

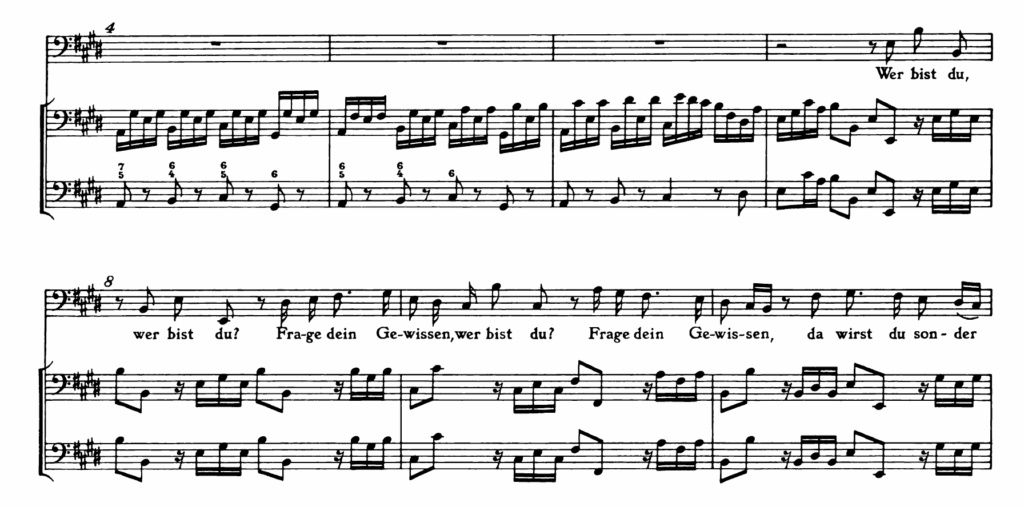

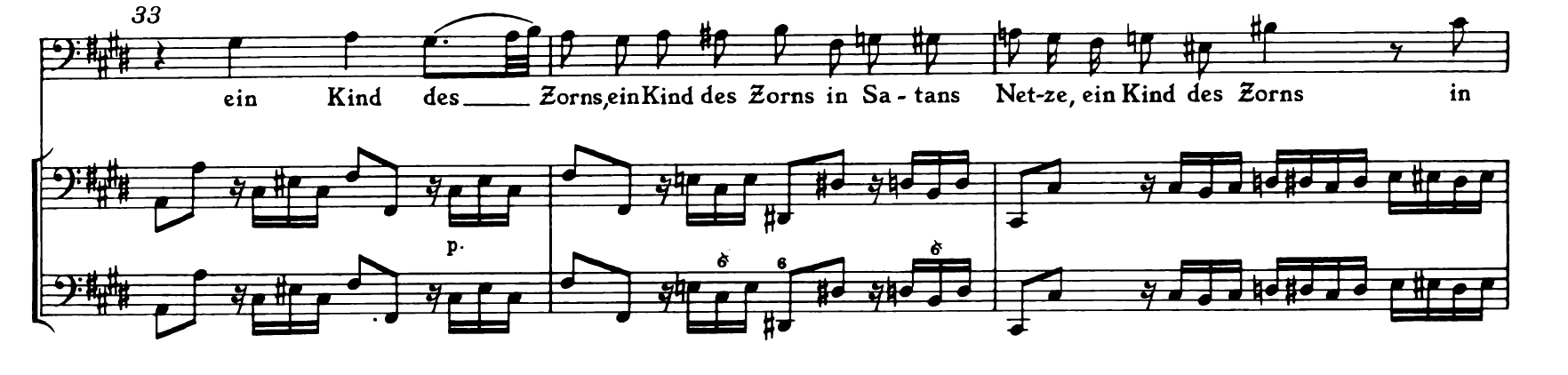

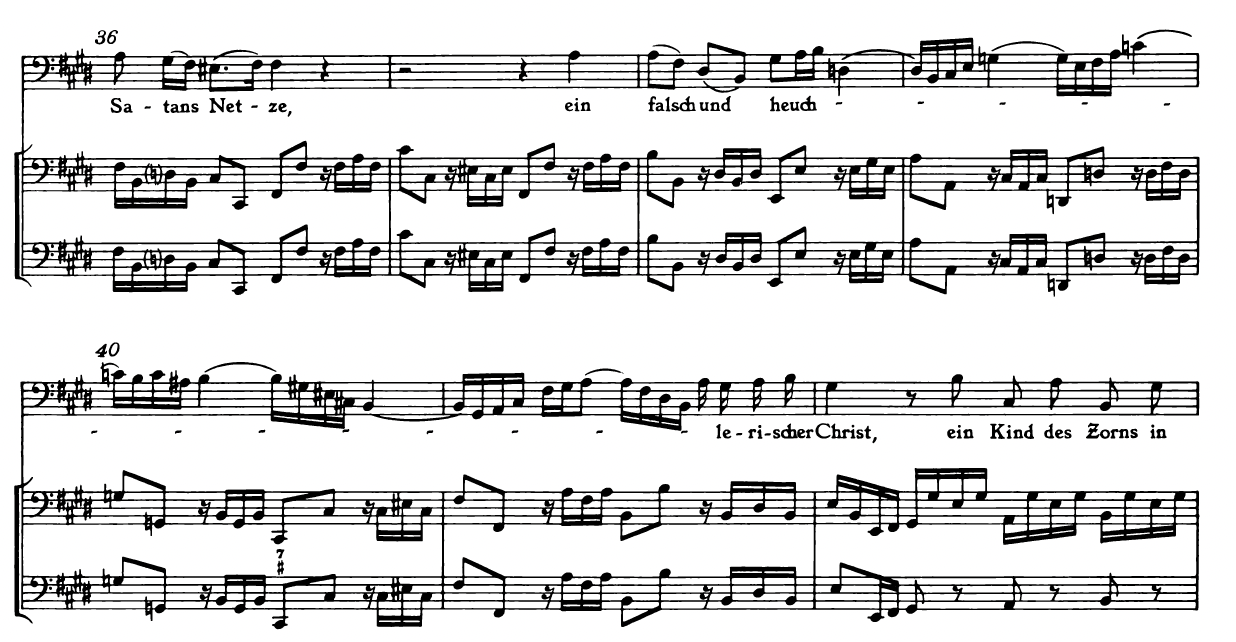

3. アリア(バス)

“Wer bist du, Frage dein Gewissen,”

Wer bist du? Frage dein Gewissen,

Da wirst du sonder Heuchelei,

Ob du, o Mensch, falsch oder treu,

Dein rechtes Urteil hören müssen.

Wer bist du? Frage das Gesetze,

Das wird dir sagen, wer du bist,

Ein Kind des Zorns in Satans Netze.

Ein falsch und heuchlerischer Christ.

「お前は誰か?」――良心に問え。

そこでは偽りなく、お前が偽か真か、

まことの判決が告げられる。

「お前は誰か?」――律法に問え。

それはこう語るだろう。

サタンの罠に絡め取られた〈怒りの子〉、

偽りの、偽善のキリスト者だと。

sonder Heuchelei=古語で ohne Heuchelei(偽善なく、飾らず)。

das Gesetz=律法(神の戒め全体)。

Kind des Zorns(直訳「怒りの子」):エフェソ2:3由来で、神の怒りの下にある者の意。

Satans Netze=サタンの網(罠)。

1) Zorn(とくに「神の怒り」Zorn Gottes)

語の中身

旧約聖書の「怒り」は主に 神の契約違反・不義への裁きを指します。感情の爆発ではなく、義と真実に基づく司法的な行いです。

新約聖書でも orgē(怒り)は、終末的・審判的な神の応答を強く帯びます。

「怒りの子」(Kind des Zorns)とは

エフェソ2:3に拠る表現で、「神の怒りのもとにある者」「怒りを招く状態に属する者」という意味です。

人間が生来・現実の罪の下にあることを言い表し、自己義認では救えないことを示します。

法と福音(Gesetz und Evangelium)

第3曲の詩は「良心に問え/律法に問え」と迫ります。ルター派の枠組みでは、律法(Gesetz)が罪を暴き、人は自分が「怒りの子」であると知る――その先で福音(キリスト)が赦しと子としての身分を与える(ヨハ1:12、ロマ8:15)。

→ したがって「Zorn」は脅しではなく、悔い改めへ導く鏡としての機能を担います。

2) Satan(サタン)

語源と役割

語源はヘブライ語 śāṭān(敵対者/訴える者)。旧約聖書の「ヨブ記」では告発者の色合いが強く、新約聖書では Satanas / Diabolos として、誘惑者・欺く者・「この世の支配者」等の顔を持ちます(ヨハ12:31、2コリ4:4、黙12章)。

Netze(網・罠)のイメージ

詩篇や知恵文学では、悪者の「罠・網」が人をからめ取る比喩が頻出します。新約聖書でも「悪魔の罠」(2テモテ2:26)という表現があり、見えにくい執拗な誘惑の仕掛けを示します。

BWV 132 第3曲の「Satans Netze」は、宗教的外形だけを保ち中身が偽る(「偽善的クリスチャン」)状態そのものが罠である、という警告です。

キリストとの関係

新約聖書は「神の子が現れたのは、悪魔の業を打ち壊すため」(1ヨハ3:8)と告げます。花婿キリストが来て交わりを回復し(黙19章)、子羊として贖いを成し遂げる(ヨハ1:29)という二つのメタファーは、罠からの解放と怒りの下から子としての身分への転換を同時に語ります。

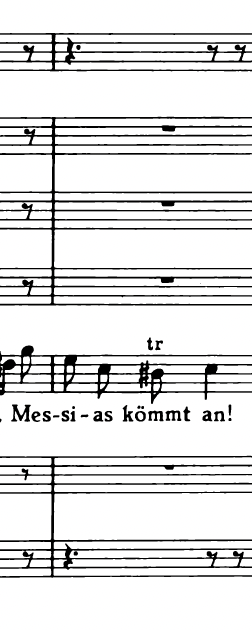

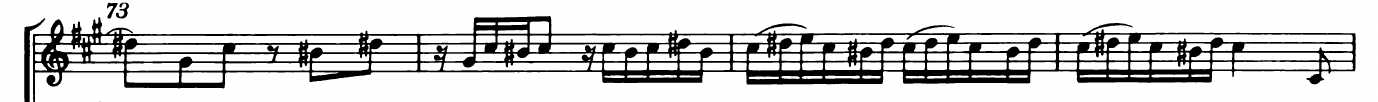

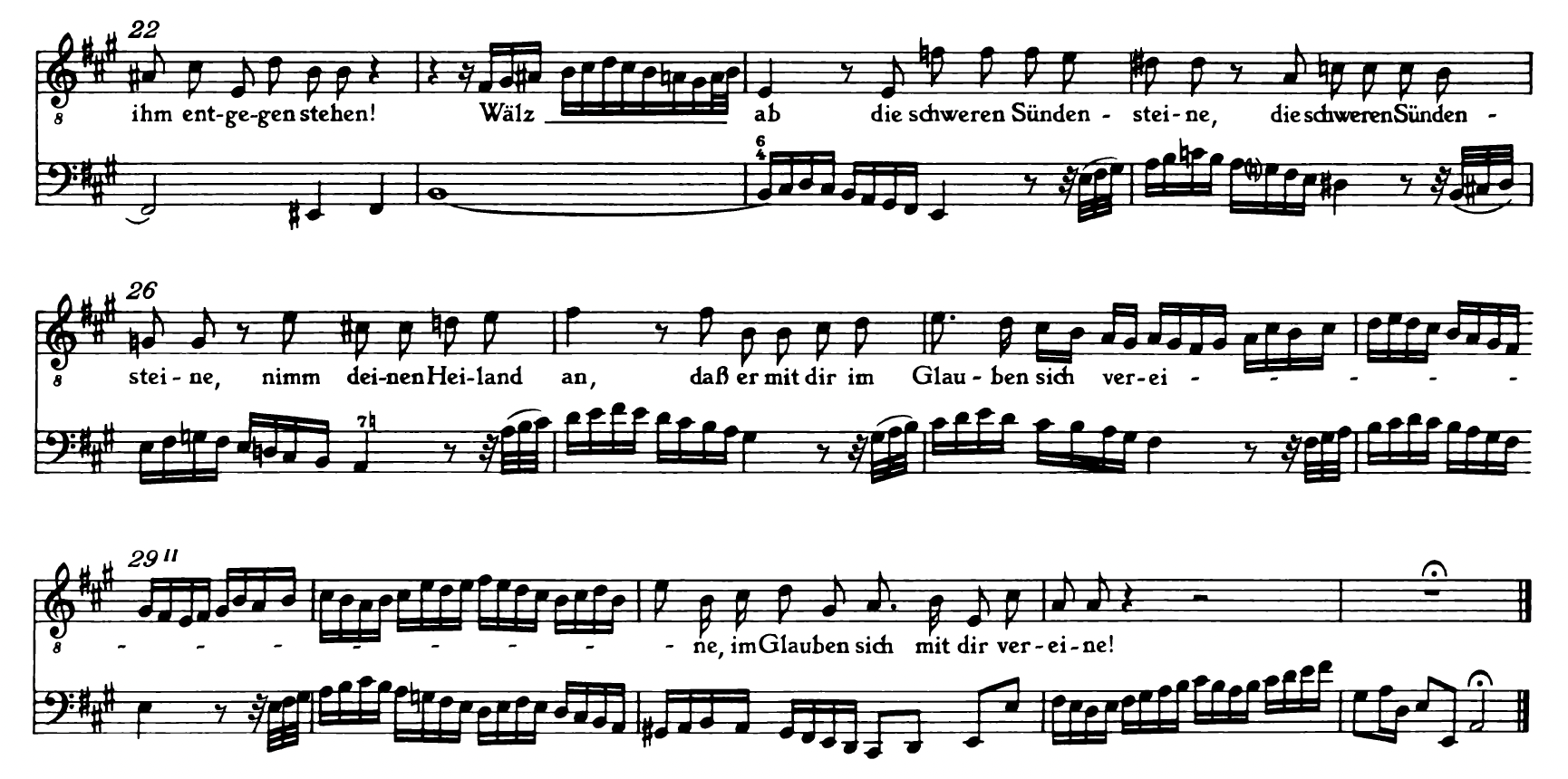

楽曲の分析

「誰か、良心に問え」「律法に問え」「お前は偽善者ではないか」――このテキストは、アドヴェント(来臨)を前に外側の敬虔(Heuchelei)を脱ぎ捨て、内面の真実を問うための語りです。

第3曲は、律法の鏡に自分を映し、「偽りの敬虔」を脱ぎ捨てよと迫り、来られる主にふさわしい悔い改めと真実へと導きます。

冒頭、通奏低音が提示する全体を支配するモティーフは、バスの「Wer bist du?(お前は誰か?)」を装飾した形であることは明らかです。

つまりは、曲全体が厳しい表情を保ち、問いただすようなアフェクトとなっています。

加えて、ホ長調(E-Dur)という調性にも言及すべきでしょう。

四つの嬰記号(Kreuz)はそれらが拍子記号で大きな「十字架(Kreuz)」を形成します。

受難を象徴する調性として、バッハが受難曲で用いたことは有名です。

表面的で薄い敬虔 → 内面の真実を伴う信仰 への道は、キリストの受難のそれと酷似しており、忍耐を持って成し遂げねば、来られる主にふさわしい悔い改め には至らないことを語ります。

「ein Kind des Zorn 怒りの子(神の正義的な怒り)」、「Satans Netze サタンの罠(人を欺き絡め取る告発者)」の語が歌われる部分では、短調(嬰ハ短調)になるだけでなく、バスの旋律と通奏低音が半音進行となります。内面の脆弱さを容赦なくあぶり出し、その弱さを叱責します。

「heuchlerischer(偽善の)」はメリスマで引き延ばされ、さらに複数の変音(臨時)記号を伴うことによって、偽りがいかに愚かなことであるかを訴えます。

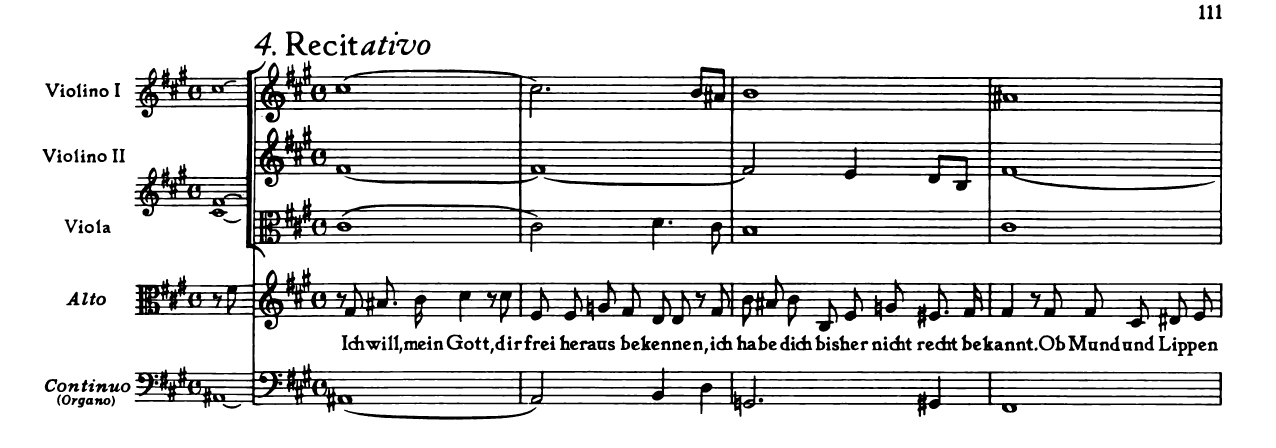

4. レチタティーヴォ(アルト)

“Ich will, mein Gott, dir frei heraus bekennen”

Ich will, mein Gott, dir frei heraus bekennen,

Ich habe dich bisher nicht recht bekannt.

Ob Mund und Lippen gleich dich Herrn und Vater nennen,

Hat sich mein Herz doch von dir abgewandt.

Ich habe dich verleugnet mit dem Leben!

Wie kannst du mir ein gutes Zeugnis geben?

Als, Jesu, mich dein Geist und Wasserbad

Gereiniget von meiner Missetat,

Hab ich dir zwar stets feste Treu versprochen;

Ach! aber ach! der Taufbund ist gebrochen.

Die Untreu reuet mich!

Ach Gott, erbarme dich,

Ach hilf, dass ich mit unverwandter Treue

Den Gnadenbund im Glauben stets erneue!

神よ、私はありのまま告白します。

これまで私は、あなたをまっすぐに言い表してはいませんでした。

口と舌では「主・父」と呼びながら、

心はあなたから離れていました。

私は人生の中であなたを否んできたのです!

あなたが私に良き証を与えてくださるはずがありません。

――主イエスよ、御霊と洗礼の水によって

私が罪から清められたとき、

私はたしかに変わらぬ忠誠をあなたに誓いました。

ああ、しかし、洗礼の契約を破ってしまったのです。

この不忠を悔います。

ああ神よ、憐れんでください。

ああ、助けてください。揺るがぬ真心をもって、

信仰の中の恵みの結びを新しいものといたします!

frei heraus bekennen:遠慮なく率直に告白する。

verleugnen mit dem Leben:言葉ではなく生き方そのもので否認する、の意。

Wasserbad:洗礼の「水の洗い」。エフェ5:26/テト3:5の語彙が背景。

Taufbund / Gnadenbund:洗礼の契約/恵みの契約。神の一方的な恵みに対する信仰と忠実の更新がテーマ。

unverwandt(e) Treue:揺るがぬ忠節、変わらない誠実。

楽曲の分析

懺悔(Confession)のレチタティーヴォです。

これまでの自らの愚行を素直に告白し、あらためて神への忠誠を誓うことを約束し、赦しを請う内容になっています。

全体が**アッコンパニャート(器楽伴奏付き)**で書かれている点も興味深く、神への直接の呼びかけという特別な場面を、弦楽器の響きの支えによって演出しているように感じます。

曲の大部分を短調が占めています。

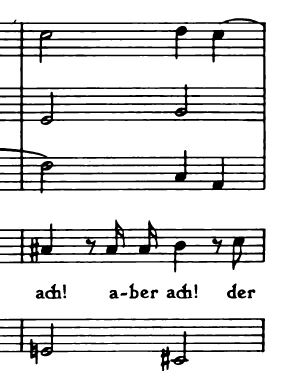

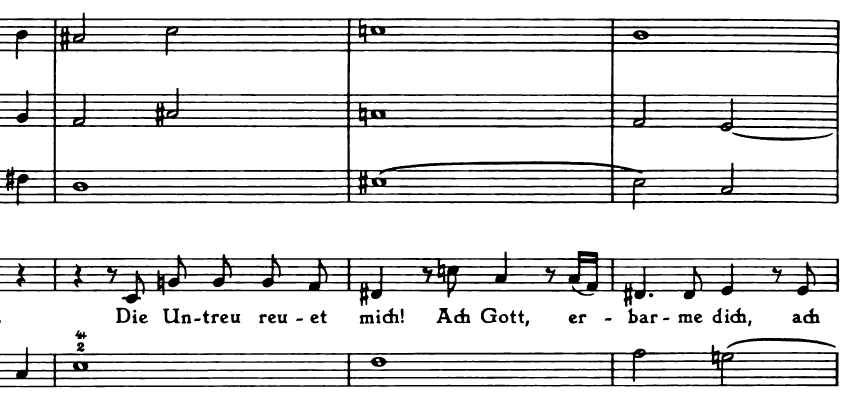

「Ach! aber ach!」と自らの愚かさを認める箇所では、減七和音が用いられ、自責の念を吐露します。

「Ach Gott, erbarme dich, ああ神よ、憐れんでください」は、減七の和音と減音程を使って最も印象的に書かれています。

その後、音楽はニ長調へと移ります。

ここでこれからの真実の忠誠を神に誓い、恵みが常にありますようにと願い求めます。

とりわけ語「Gnade(恵み)」では属七の和音があたたかな響きを帯びて広がり、そのまま終止へと導かれます。

5. アリア(アルト)

“Christi Glieder, ach bedenket,”

Christi Glieder, ach bedenket,

Was der Heiland euch geschenket

Durch der Taufe reines Bad!

Bei der Blut- und Wasserquelle

Werden eure Kleider helle,

Die befleckt von Missetat.

Christus gab zum neuen Kleide

Roten Purpur, weiße Seide.

Diese sind der Christen Staat.

キリストのからだに連なる者たちよ、思い起こしなさい。

洗礼という清らかな水浴によって、

救い主が何を授けてくださったかを。

血と水の泉のそばで、

罪に汚れていた衣は明るく輝きます。

キリストは新しい衣をくださった――

深紅の紫と白い絹。

これこそキリスト者の栄えある装いです。

Christi Glieder:直訳「キリストの手足=肢」。教会(信徒)がキリストの身体に連なるというパウロ的比喩(1コリ12章)。

Durch der Taufe reines Bad:古風な語順で「洗礼の清い沐浴によって」。

Durch der Taufe reines Bad:古風な語順で「洗礼の清い沐浴によって」。

Blut- und Wasserquelle:血と水の泉。ヨハ19:34(キリストの脇腹から血と水が流れ出る)や洗礼・聖餐の象徴的結びつきへの暗示。

Kleider helle:衣が**明るく(白く)**なる=浄め・義認のイメージ(黙7:14)。

Staat:ここでは盛装・装い・正装の意(近代語の「都市・国家」も含意)。

Roten /weiße :色彩象徴。赤=キリストの血・王権、白=清さ・義。両者で贖いと潔めを対に表現。

楽曲の分析

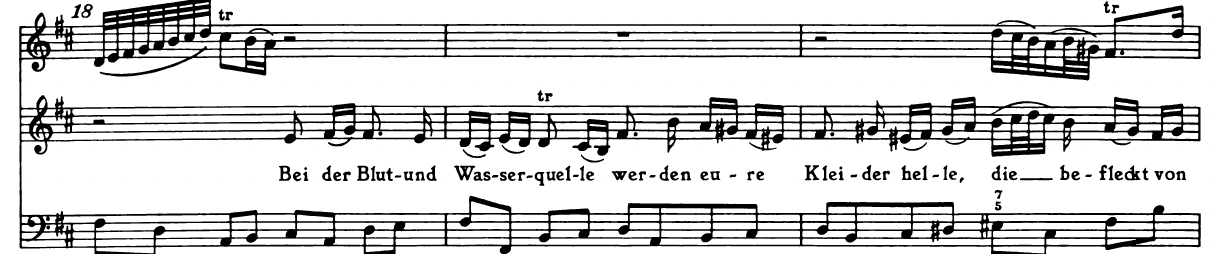

ヴァイオリンの名人芸的な美しいオブリガートとアルトの流麗な旋律が絡み合うしっとりとした瞑想のアリアです。

ヴァイオリンの絶え間ない32分音符の連なりは、洗礼という清らかな水浴や泉を想起させます。

洗礼は基本的に一度きりのものであるため、再び受けることは出来ませんが、前曲(レチタティーヴォ)で誓った真実の忠誠のために身を清め直すことを促すかのようです。

どこか静かで真っ白な異空間に連れていかれたような感覚に陥るのは、筆者だけではないでしょう。

アルトは「Christi Glieder, ach bedenket(キリストの手足よ、思い起こしなさい)」を、凜とした気配をまとって誠実に歌い出します。

Christi Gliederは「キリストの“からだ”の一部として生きる私たち」を示しています。

「ach bedenket(思い起こしなさい)」の歌詞は何度も繰り返されますが、神と私たちが真に支え合うために、誠実さがいかに大事であるかを強調するようです。

「Bei der Blut- und Wasserquelle(血と水の泉のほとりで)」の箇所では、流麗な旋律がひときわ美しく響きます。

「Christus gab zum neuen Kleide(キリストはあなたに新しい衣をくださった)」から、音楽は希望の光が差すように一瞬イ長調へと転調します。

ここでヴァイオリンは本曲の**最高音「cis”’」**に到達します。

続く「Diese sind der Christen Staat(これこそキリスト者の栄えある装いです)」は繰り返し歌われ、正しい姿への賛歌しながら、曲は閉じられます。

とりわけ27–28小節の「Staat(装い)」に置かれた伸びやかなロングトーンが印象的です。

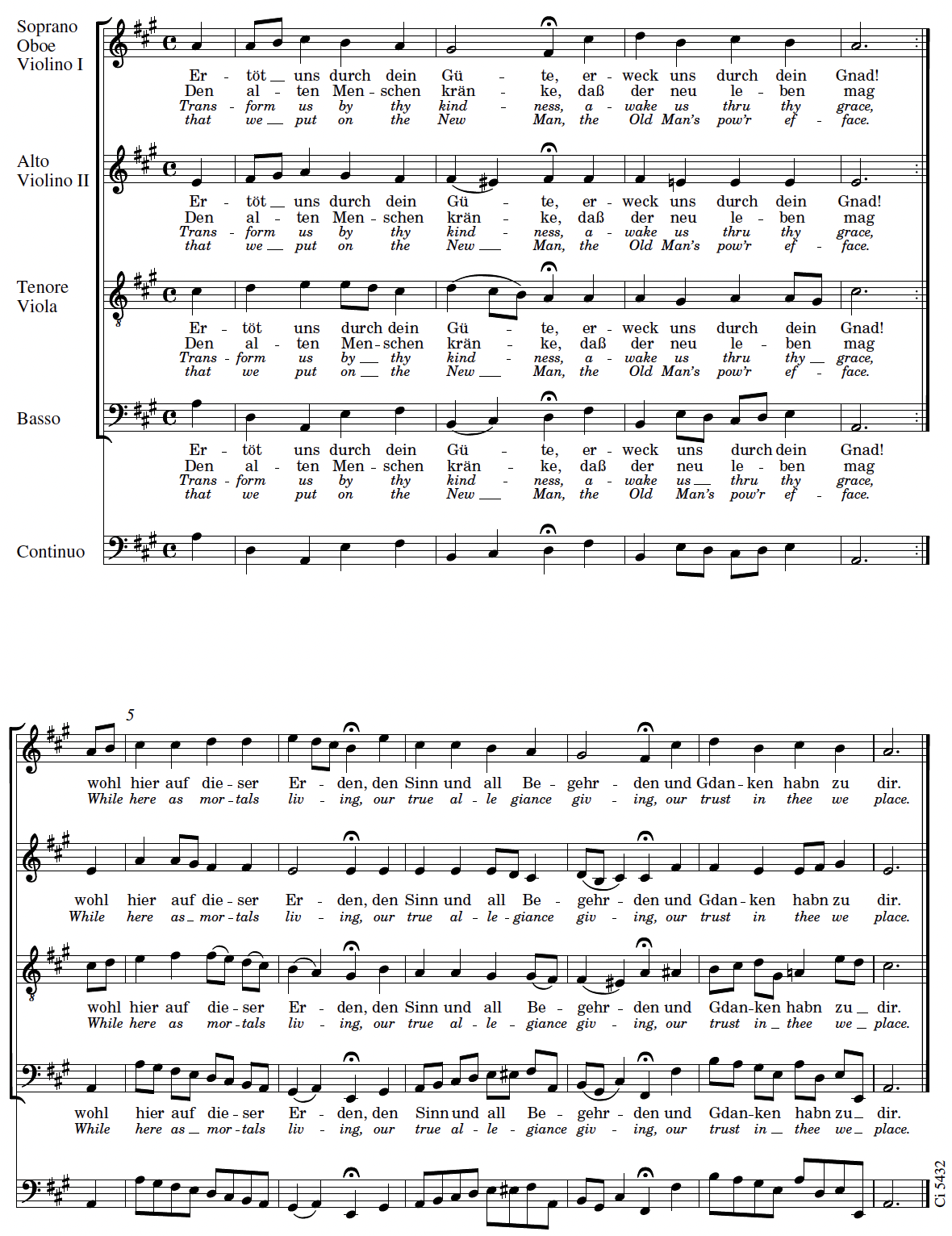

6. コラール

“Ihr, die ihr euch von Christo nennet”

Ertöt uns durch deine Güte;

Erweck uns durch deine Gnad;

Den alten Menschen kränke,

Dass der neu’ leben mag

Wohl hier auf dieser Erden,

Den Sinn und Begehrden

Und G’danken habn zu dir.

あなたの慈しみで、私たちを一度死なせて、

あなたの恵みで、私たちを蘇られてください。

古い人を衰えさせ、

新しい人生を生きられるように、

ここ地上においても。

(私たちの)、感覚、願い、

そして、考えが、あなたに向かいますように。

Ertöt… / Erweck…:ルター派敬虔の定式。「古い人(alter Mensch)を死に渡し、新しい人(neuer Mensch)を生かす」(ロマ6章、エフェ4:22–24)。Ertöten は「殺す」だが、ここでは**罪に対する致死(モーティフィケーション)**の祈願。

kränken:ここでは「弱らせる・挫く」。

楽曲の分析

BWV 164《Ihr, die ihr euch von Christo nennet》の終曲コラールを補って演奏いたします。

カンタータの結論として、神の慈しみのもとでの新生――すなわち、罪深いこれまでの自分から新しい自分へと生まれ変わること――が祈願されます。