《キリスト者よ、この日を刻み込め》

用途:降誕節第一日

初演:1714年12月25日、ヴァイマル(再演:1723年12月25日、1729年およびそれ以降)

福音書:ルカ2, 1-14(キリストの降誕、羊飼いへのお告げ、天使のほめ歌)

歌詞:ヨーハン・ミヒャエル・ハイネクツィス作?

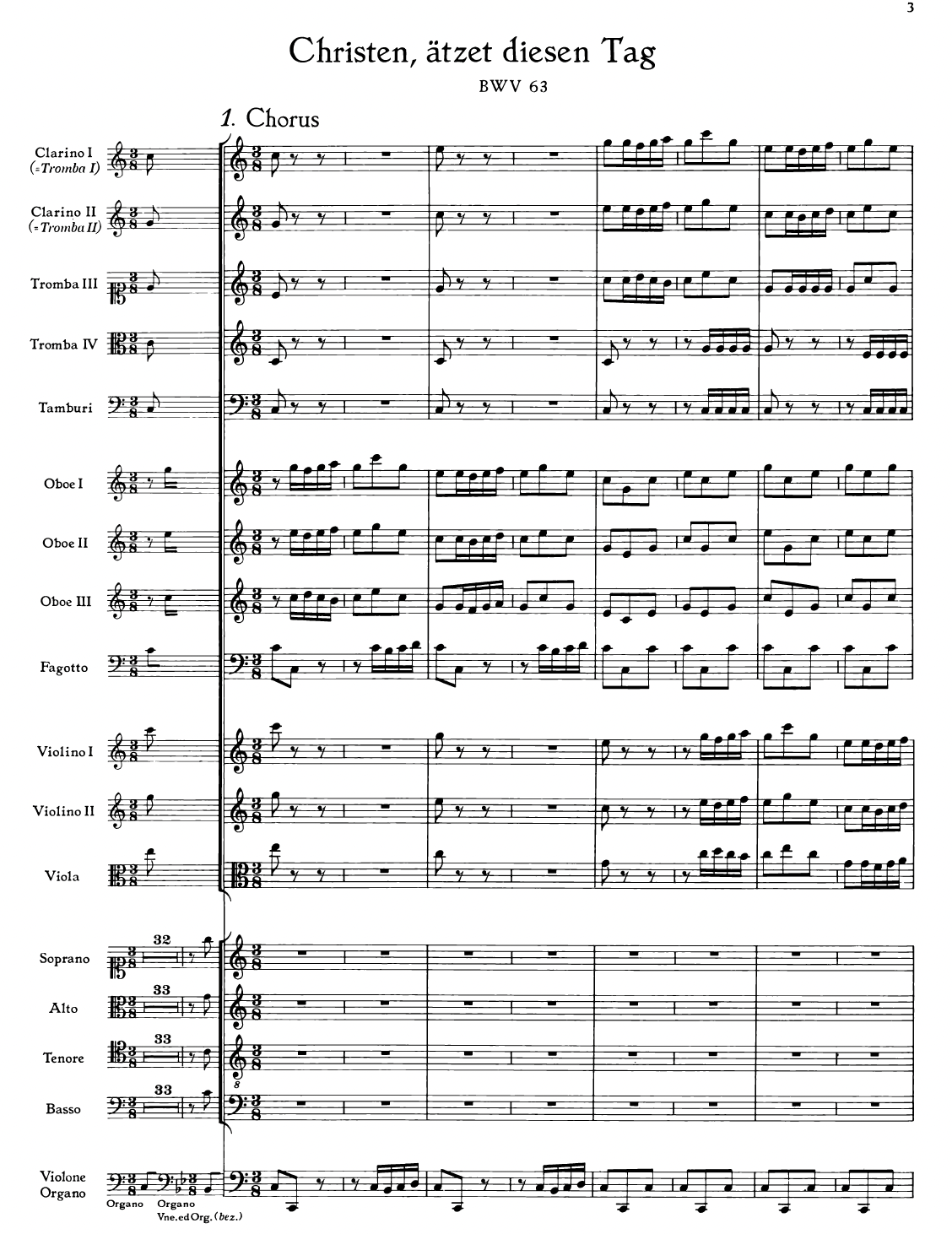

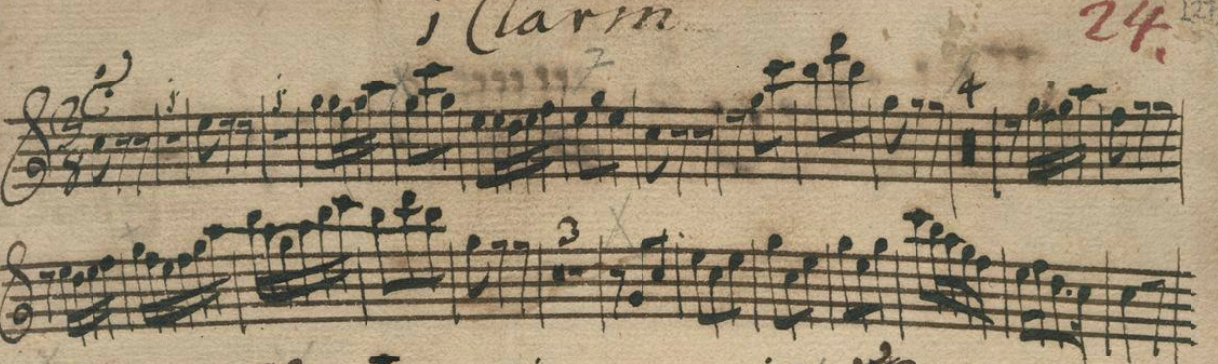

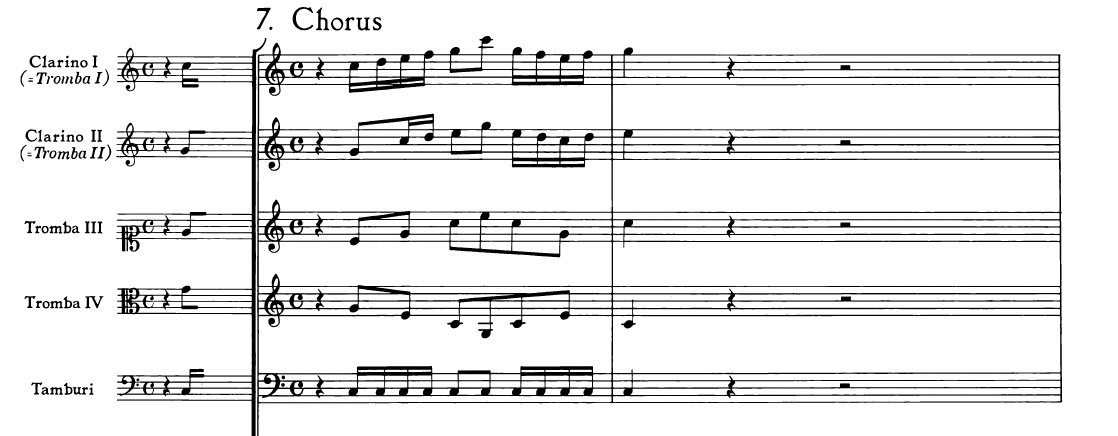

編成:SATB, 合唱; Tp4, Timp, Ob3, Vn1, Vn2, Va, Fg, bc.

基本資料:オリジナル・パート譜=SBB

演奏時間:約30分

【出典】

磯山雅・小林義武・鳴海史生 編著『バッハ事典(DAS BACH LEXIKON)』東京書籍、1996年。

🎼 楽譜のリンク

IMSLP : BWV 63

目次(全7曲)

※ 曲名をタップすると、各曲の解説にジャンプすることができます。

1. 合唱

“Christen, ätzet diesen Tag”

2. レチタティーヴォ(アルト)

“O selger Tag!”

3. アリア(ソプラノ・バス)

“Gott, du hast es wohl gefüget,”

4. レチタティーヴォ(テノール)

“So kehret sich nun heut das bange Leid,”

5. アリア(アルト・テノール)

“Ruft und fleht den Himmel an,”

6. レチタティーヴォ(バス)

“Verdoppelt euch demnach, ihr heißen Andachtsflammen,”

7. 合唱

“Höchster, schau in Gnaden an diesen Glut gebückter Seelen,”

全体の解説

カンタータ《Christen, ätzet diesen Tag(キリスト者よ、この日を刻みつけよ)》BWV 63 は、降誕祭当日のための作品で、成立事情と初演の詳細は確実ではありませんが、近年の小林義武氏の研究により、1714年12月25日にヴァイマルで上演された可能性が高いと見なされています。

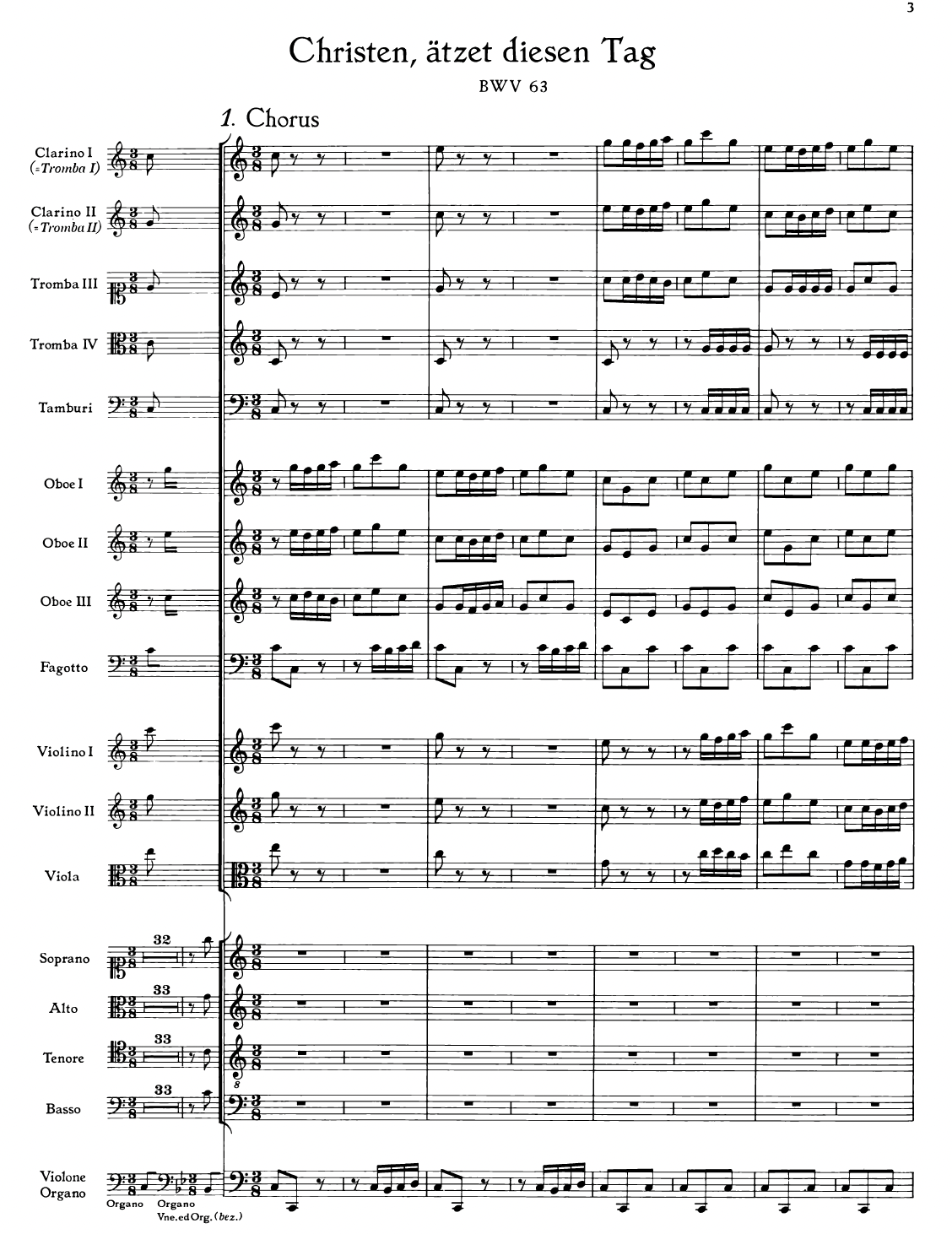

編成は壮大で、古い慣行に従いトランペット4・ティンパニ、オーボエ3・ファゴット、弦楽パート、歌唱パート、通奏低音という、複数の「セクション」に分かれて書かれていて、このカンタータは、明らかに祝祭的な作品となっています。

作品の華やかさは、1723年のライプツィヒ就任直後に書かれた祝祭カンタータ BWV 119 に肩を並べます。BWV 119 のほうがスケールの大きさを感じさせますが、BWV 63 にはシンメトリカルな形式美と余分を削いだ洗練美があり、筆者は本作をより好みます。

注目すべきは、クリスマスに関連する歌詞はレチタティーヴォでのみ語られて、合唱やアリアは一般的な神への賛美を促す内容である点です。

大分前から知られていることですが、1717年 ハレ(Halle) の宗教改革祭のために書かれたカンタータに、同テキストの一部が使われています。

作詞家はヨハン・ミヒャエル・ハイネキウス(聖マリエン教会の牧師長)、作曲者は同教会の音楽監督であるゴットフリート・キルヒホフによるものであると見られています。

その点から次の疑問が生じます。バッハのBWV 63の作曲は元々、ヴァイマルのためのものではなく、もしかするとハレのためを予定していた可能性があることです。

これに関しては、1713年12月のバッハの2週間の滞在(ハレ)が関連すると考えられています。

教会当局の招きで、フリードリヒ・ヴィルヘルム・ツァッコウの死による空席を埋めるために、彼の職務を一時的に代行しました。12月15日に、音楽上演に関することで12ターラー(Taler)の報酬を受け取ったことがわかっています。

バッハは、その期間中にツァッコウ氏の後任に指名されました。しかし、彼はその招聘をむしろ利用して、ヴァイマルでの地位をより強固なものにした、とみられています。

1714年3月2日には少なくともコンツェルト・マイスター(Concert-Meister)に昇進しています。この地位は、チャペルのヒエラルキー(序列)でいうところの、副楽長(Vize-Capellmeister)に次ぐ第三位です。

現存する資料からは、ヨハン・セバスチャン・バッハがハレで1曲以上を上演したのか、疑念の域を出ません。

明らかなことは、アドヴェント(待降節)の第2・第3主日(バッハがハレに滞在していた期間)に BWV 63 を上演することは、典礼上の理由から不可能であっただろう、ということです。

それに反して、この気前のよい(太っ腹な)謝礼は、試作の報酬としては異常(考えにくい)です。

12ターラーという金額は、当時の中部ドイツにおいて大規模な葬送曲や受難曲の委嘱作品の基準価格に相当するものでした。

こうした状況から、以下のように考えられます。

この支払いは、要するに、試作のためのものではなく、委嘱作曲料として払われたものであり、もしかすると、(滞在中に)このクリスマスのための祝祭的な曲のリハーサルを行った可能性も考えられます。

当時ハレの市の音楽監督の職は一年以上空席であり、プロイセン王フリードリヒ1世(※1713年没)の国をあげての服喪の期間も、とうに終わっていました。

このカンタータのテキストはシンメトリカル(左右対称)に配置されています。第一曲(初めの曲)と最終曲は華麗な合唱曲で、ダ・カーポ形式です。

最も謙虚であると同時に奇妙でもあるのは、レチタティーヴォが中心(セントラル)に据えられていることです。そこでは、救いのメッセージが宣言されます。

このセッコ・レチタティーヴォの前後には二つの二重唱が置かれ、第一の二重唱はソプラノとバスによって歌われます。

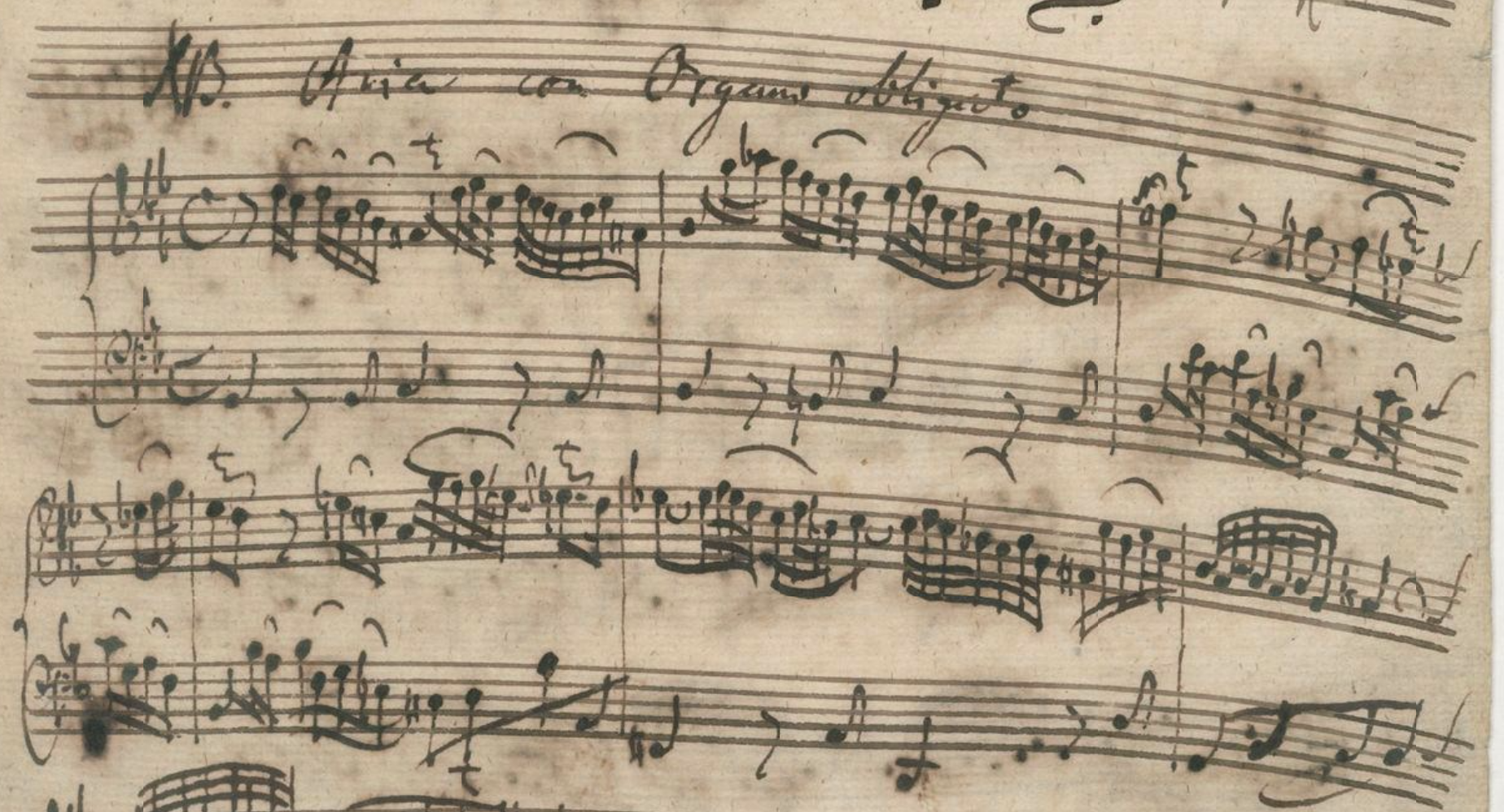

テーマは神の聡明な摂理への信頼です。このDuettoには器楽のオブリガートが加えられています。オーボエ、またはオルガンのどちらかを選択することができます。

第二の二重唱は残る二人(アルトとテノール)が担当し、クリスチャンたちに喜びを鼓舞します。

バッハは文字通り “Reihen = Reigen”(輪舞)を受けて、舞曲的に仕立てています。

残りの二曲はア・コンパニャート・レチタティーヴォで構成されています。ここでも、彼の入念なプランニングを見ることができます。

前のレチタティーヴォは弦楽器が伴奏し、後のレチタティーヴォは弦楽器に加えてオーボエ(木管楽器)が伴奏します。それぞれの響きの違いが、曲にキャラクターを与えています。

現存資料において、用紙の透かしと写譜人の筆跡の分析から、少なくとも三つの異なる期間に書かれた筆跡があることがわかります。

これはすなわち、バッハのディレクションのもとで少なくとも三回の上演が行われたことを示唆しています。

演奏用パート譜はほぼ一式そろっていますが、リピエーノのソプラノ/バスと本来のヴァイオリン・パートは失われたようです。

写譜はバッハ自身と、その助手(おそらく弟子のヨハン・マルティン・シューバルト〔1690–1721〕)が分担しました。

1724年12月25日のライプツィヒ初演ではトーマス学校の生徒が追加のヴァイオリン・パートを書き起こし、その後の上演(おそらく1729年)では通奏低音パートが書き直され、この際に第3曲のオルガン・オブリガートをバッハ自身がパート譜に追記しています。

ほとんどのパートにバッハ自身の改訂痕が残るため、自筆総譜の欠失にもかかわらず、authentic な総譜の完成には大きな困難を伴いませんでした。

オルガン(Violonも)のパート譜はC-Dur(ハ長調)**ライプツィヒでの再演時に使用したと考えられます** の他に、「transponiert(移調譜)」が残っており、その調性はB-Dur(変ロ長調)です。

他のパート譜は全てC-Dur(ハ長調)で書かれているため、ヴァイマル期での上演の際には、オルガン(+ ヴィオローネ)がコーアトーン(A=465Hz)、その他の楽器はカンマートーン(A=415Hz)で演奏されたと推測されます。

バッハ没後、演奏用パート譜はC. P. E. バッハに遺されました。

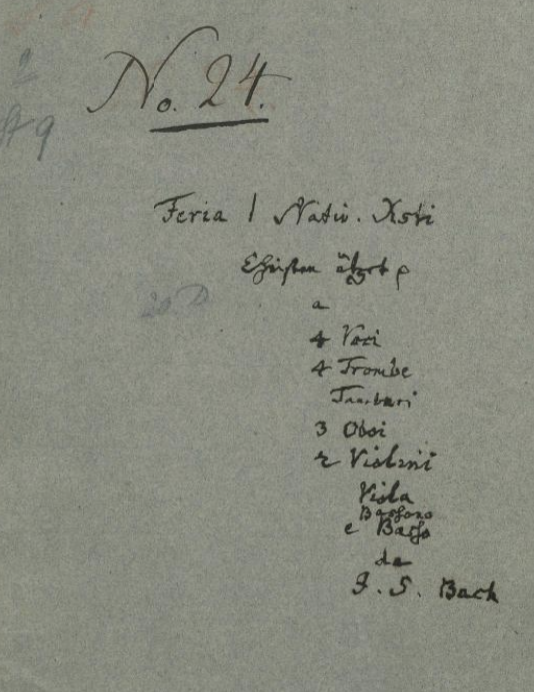

彼は晩年に資料整理を進め、表紙が損傷していたため新しい表紙を与え、次のように記しました。

Feria 1 Nativ. Xsti / Christen ätzet etc. / a 4 / 4 Voci / 4 Trombe / Tamburi / 3 Oboi / 2 Violini / Viola / [のちに追記:Bassono] / e Basso / da J. S. Bach.

1854年、これらのパート譜はベルリン・ジングアカデミーを経て王立図書館(現・ベルリン州立図書館〈プロイセン文化財〉メンデルスゾーン文庫付 音楽部門)に移管され、現在はMus. ms. Bach St 9の請求番号で所蔵されています。

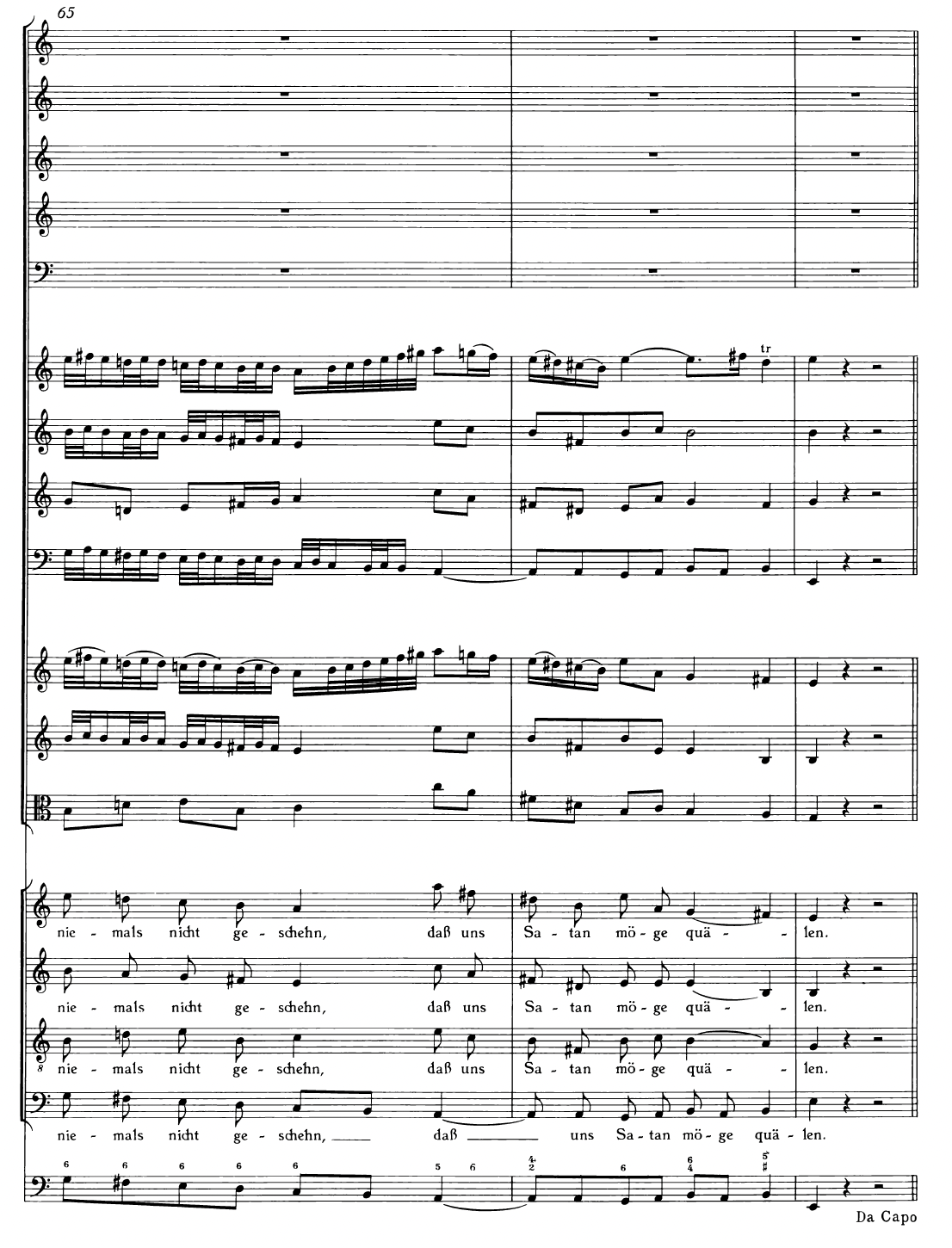

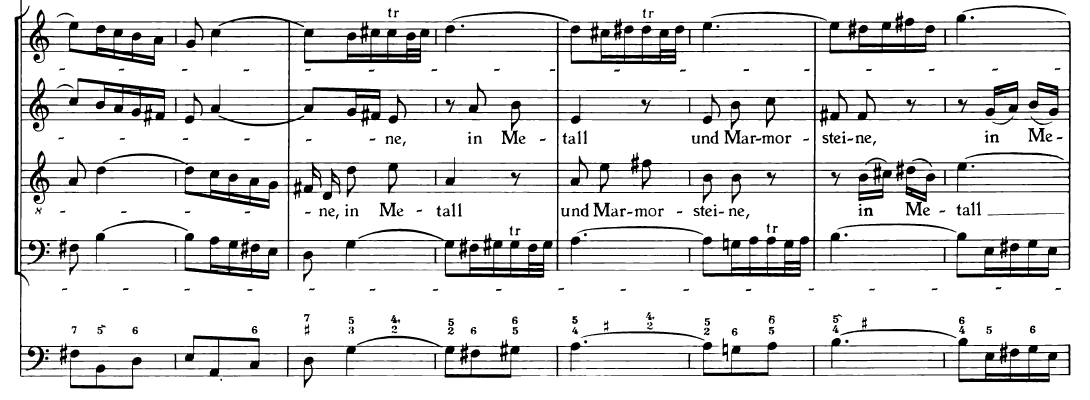

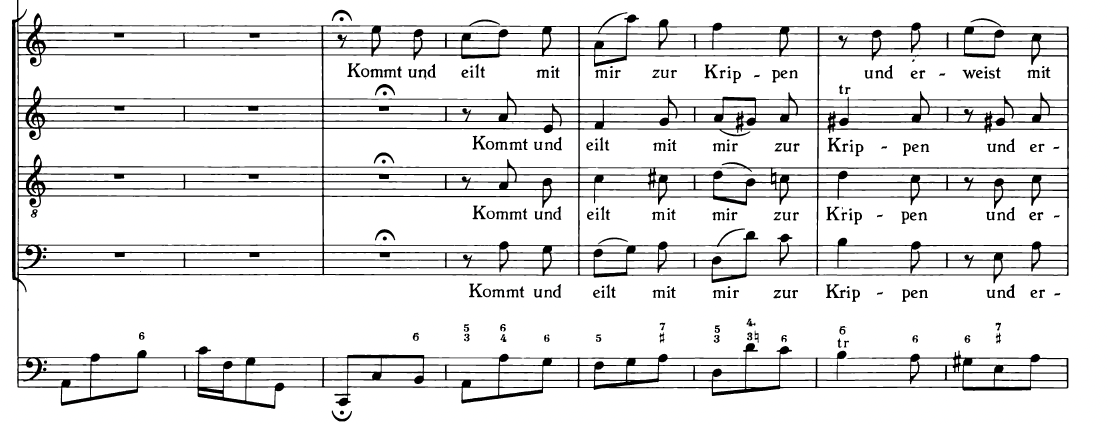

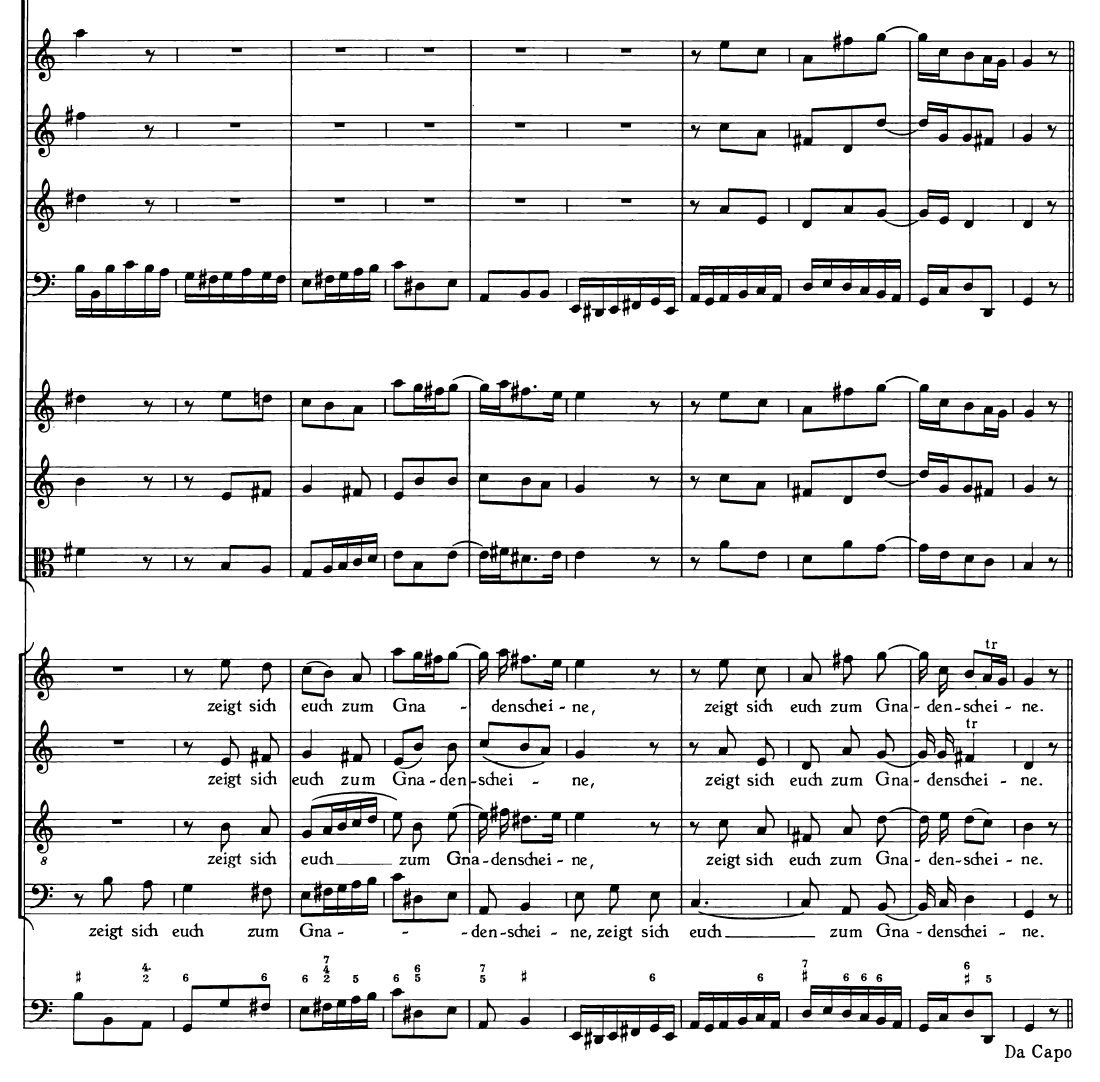

1. 合唱

“Christen, ätzet diesen Tag”

歌詞

Christen, ätzet diesen Tag

In Metall und Marmorsteine!

Kommt und eilt mit mir zur Krippen

Und erweist mit frohen Lippen

Euren Dank und eure Pflicht;

Denn der Strahl, so da einbricht,

Zeigt sich euch zum Gnadenscheine.

キリスト者よ、この日を刻み込め

金物にも大理石にも!

来れ、そして私と共に飼葉桶(かいばおけ)に急ぎ、

喜びの唇で示すのだ

あなたたちの感謝と責務を。

なぜなら、ここに差し込む光は、

あなたたちの惠みの恩寵として現れたのだから。

ätzet:エッチングする=「刻みつけよ」。

Krippen:Krippe(飼い葉桶/家畜小屋のゆりかご)。

Pflicht:宗教的文脈では「敬虔な務め/応答」。

Strahl … einbricht:文字通り「光線が差し入る/突き入る」。

Gnadenschein:直訳「恵みの光(輝き)」。降誕の恩寵の現れを指す比喩。

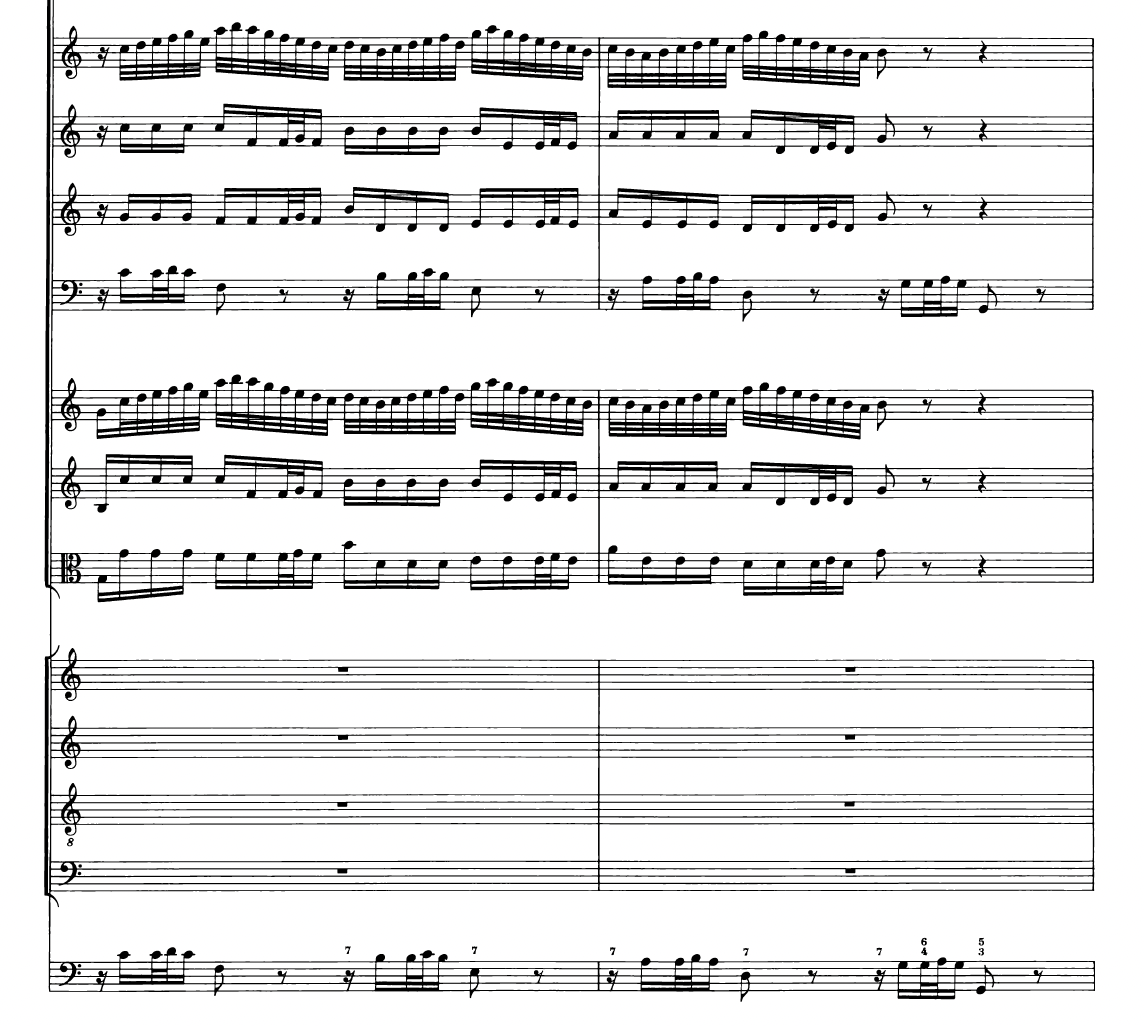

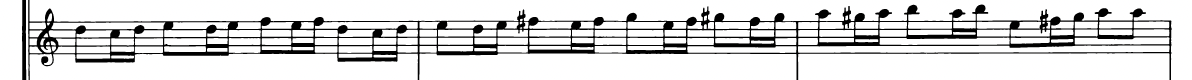

楽曲の分析

A-B-A’ のダ・カーポ形式で書かれています。

冒頭はトゥッティによる華やかな幕開けで、上行と下降のモチーフが交錯するのが印象的です。

これはある種のシンボリックな仕掛けであると筆者は考えます。

トランペットの上行形は主の誕生を寿ぐ祝祭のモチーフ、対してオーボエと弦の下降形は主が地上に降り来るさまを想起させます。

両者の共存が、豊かなハーモニーを生み出しています。

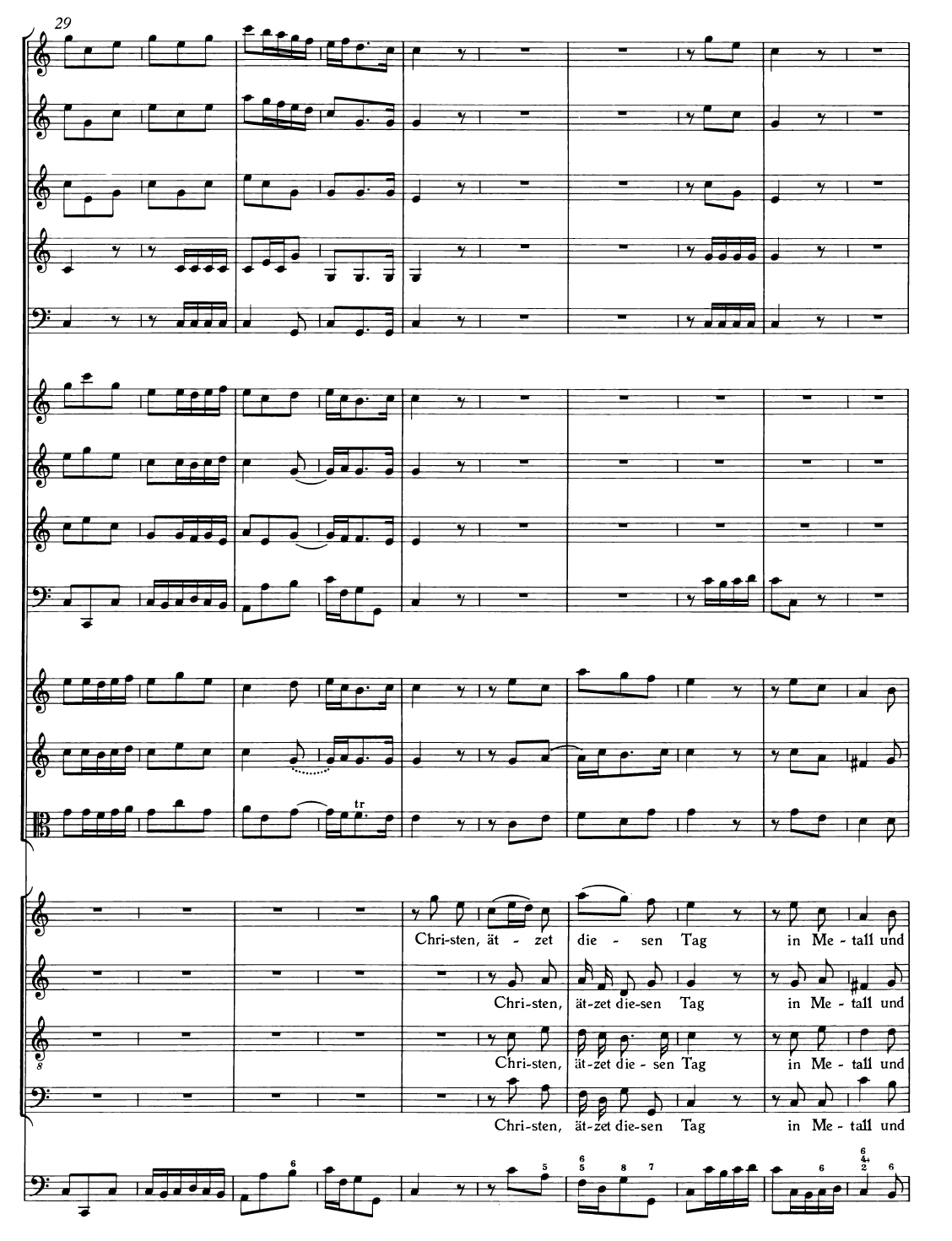

第30小節のカデンツでも、トランペットIにオクターブ下降の音形が与えられ、主の降誕の確信が合唱へと受け継がれていきます。

キリスト者に呼びかける「天の声」のように、ソプラノは「Christen(キリスト者)」を下降音形で一拍早く歌い出し、それに呼応して他のパートが続きます。

「Christen キリスト者」の音形は、曲全体を通じて一貫しています。

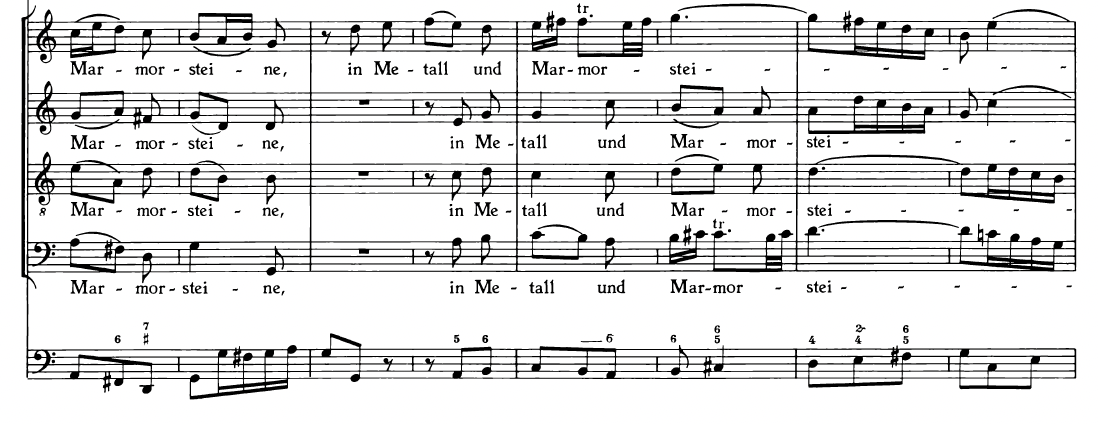

「Marmorstein(大理石)」の箇所はメリスマで長く引き延ばされ、最硬の石に刻み込む労苦を想起させます。

困難をものともせず「この日を必ず刻みつけよ」という決意を、音楽そのものが力強く表現します。

中間部はイ短調へと転じます。これは**飼い葉桶(Krippen)**の象徴性を担わせた調性選択とも受け取れるでしょう。

クリスマス・オラトリオ第Ⅰ部でも、イエス誕生直後のコラール(歌詞中に Krippen が現れます)がイ短調で書かれ、月明かりと静けさのなかに生まれた美しさと、すでに犠牲の死を背負う幼子への痛切さが重ねられます。

マタイ受難曲では、これと同じの旋律によるコラールの直後にイエスが息を引き取ります(こちらもイ短調)。

これらの一致は、偶然とは言い難いでしょう。

救い主の誕生にふさわしいとは言い難い過酷な環境への憐れみと、同時に身近さへの温もり、さらに生まれながらに負う過酷な未来までを一挙に映し出すセクションであると思います。

通奏低音と合唱のみという簡素な編成も、この部分が特別な意味を帯びていることを示していると思います。

その後、通奏低音と合唱を起点に「Strahl(光)」のモチーフが歌い出され、重なりを増しながら金管を除く器楽全体へと広がっていきます。

〈Gnadenschein(恩寵の光)〉に対応するカデンツは、ヘミオラで終止します。

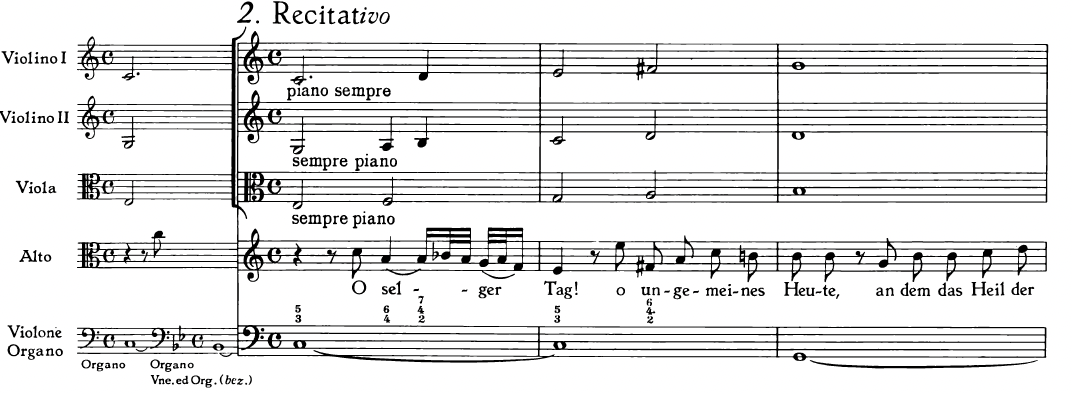

2. レチタティーヴォ(アルト)

“O selger Tag!”

歌詞

O selger Tag! o ungemeines Heute,

An dem das Heil der Welt,

Der Schilo, den Gott schon im Paradies

Dem menschlichen Geschlecht verhieß,

Nunmehro sich vollkommen dargestellt

Und suchet Israel von der Gefangenschaft und Sklavenketten

Des Satans zu erretten.

Du liebster Gott, was sind wir arme doch?

Ein abgefallnes Volk, so dich verlassen;

Und dennoch willst du uns nicht hassen;

Denn eh wir sollen noch nach dem Verdienst zu Boden liegen,

Eh muss die Gottheit sich bequemen,

Die menschliche Natur an sich zu nehmen

Und auf der Erden

Im Hirtenstall zu einem Kinde werden.

O unbegreifliches, doch seliges Verfügen!

ああ、なんと祝福された日、ああ、特別な「今日」よ、

世界の救済があり、

神がすでに楽園で

人類に約束したシロ * が、

いま完全な姿を現し、

イスラエルの民を、サタンの捕虜と奴隷の鎖から

救って下さる。

最愛なる神よ、なんと私たちは哀れなのか。

あなたを見捨てた離反の民なのです、

それでもなお、あなたは私たちを憎みません。

私たちは罰を受けるにふさわしく、地にひれ伏すべきなのです、

でも神は人間の性(さが)を身にまとい

そして地上で

羊飼いの小屋で子供となられました。

ああ、思いも及ばない、幸なる神のご意志よ!

selger(= seliger)Tag / ungemeines Heute:直訳「至福の日/並はずれた今日」。

Schilo:創世49:10のShiloh/シロ(メシア称号)。同時に創世3:15(原福音)への言及が重ねられています。

nunmehro:古語で「いまやついに/いまこそ」。

Gefangenschaft und Sklavenketten des Satans:直訳「サタンの捕囚と奴隷の鎖」=罪と悪の支配からの解放。

sich bequemen:へりくだって…してくださる/労を取って…なさる。受肉の謙卑を表す。

Verfügen:ここでは「神のご意志」の意。

楽曲の分析

最初から最後まで ア・コンパニャート・レチタティーヴォ で構成され、弦楽器が伴奏します。

**selger(= seliger「祝福された」)**の細やかな装飾音を伴った下降音形は、まるで祝福が降り注ぐかのように響きます。

サタンの捕虜からの救済を描く箇所では、通奏低音とアルトの旋律が奴隷の鎖のようにまとわりつき、容易には振りほどけない苦闘を表現します。

「Verfügen(命じ定める)」の語は引き延ばされて歌われ、印象を残します。その旋律は通奏低音へと受け継がれ、後奏でも再び奏されます。

地上に降り立った神の意志を受け持つ声部として、「支える」役割の通奏低音が選ばれた——そんな作曲意図が感じられます。

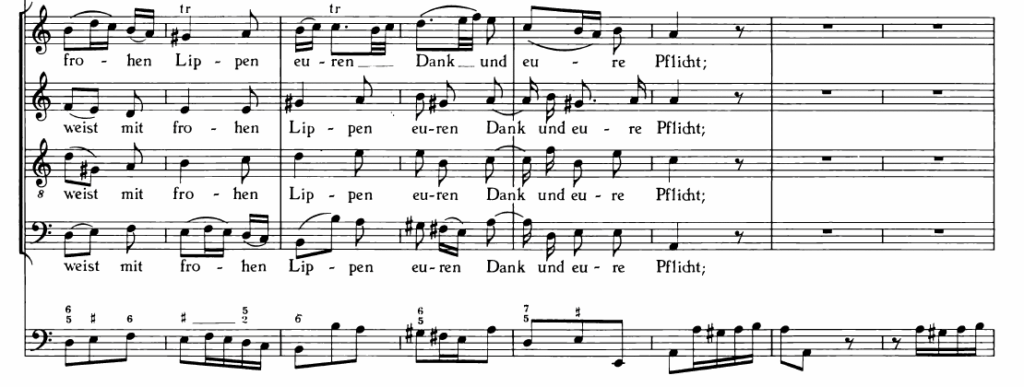

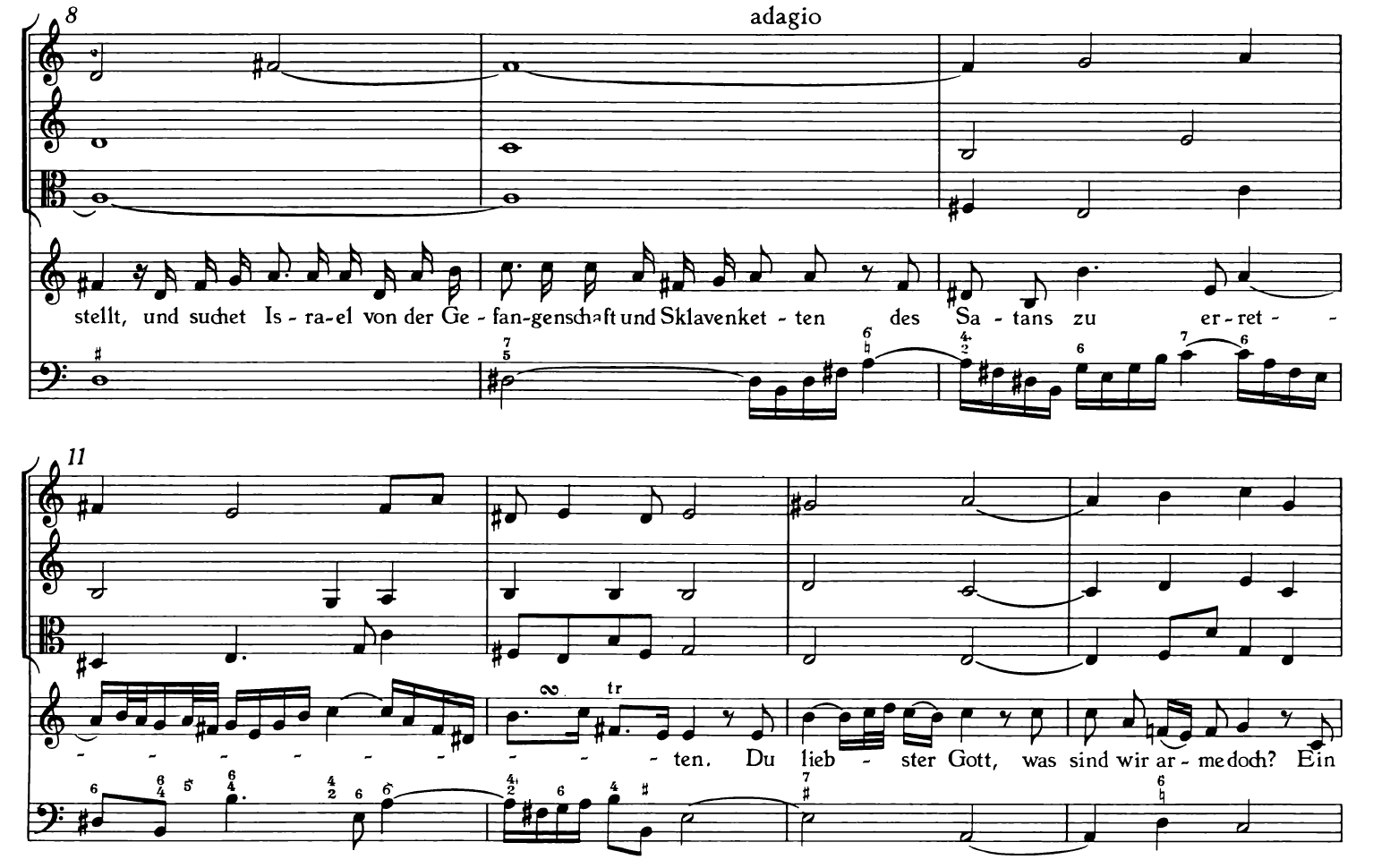

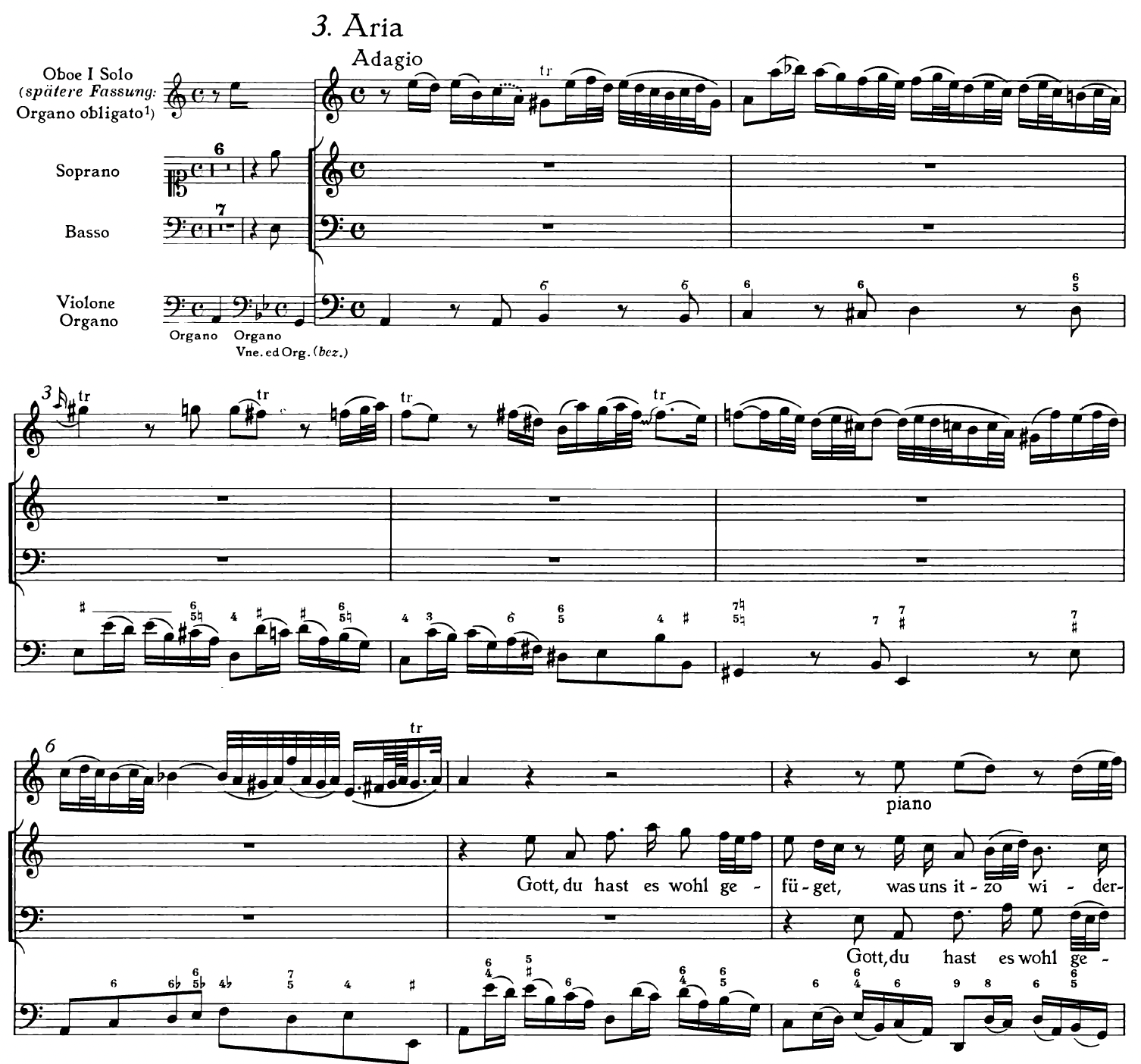

3. アリア(ソプラノ・バス)

“Gott, du hast es wohl gefüget,”

Gott, du hast es wohl gefüget,

Was uns itzo widerfährt.

Drum lasst uns auf ihn stets trauen

Und auf seine Gnade bauen,

Denn er hat uns dies beschert,

Was uns ewig nun vergnüget.

神よ、すべてあなたが仕組まれました、

いま私たちに起こることは。

だからこそ、いつも主を信頼し、

彼の恵みに身をゆだねます。

なぜなら、彼が私たちに贈ってくださったもの、

それが今、私たちを永遠に満たしているからです。

gefüget(= gefügt):取り計らう/整える。

itzo:古語で「いま」(= jetzt)。

widerfährt:…に起こる/降りかかる。

auf — bauen:当てにする、信頼する

bescheren:贈り与える(しばしば神の賜り物に用いる)。

vergnüget:古綴り。喜ばせる/満たすの意。

楽曲の分析

A-B-A’ のダ・カーポ形式で書かれています。

このデュエットは、つねに主を信頼し、その恵みに身を委ねることの大切さを説きます。

音楽は、主に対するキリスト者の謙虚な姿勢に応答する慈しみと愛の深さを、温かな響きで描き出します。

オブリガート(今回はオーボエ)は、三十二分音符や喜びのモチーフで精巧に装飾されつつも、どこか余裕を湛えた落ち着きがあります。

各パートは音楽の支柱となる第1拍・第3拍へ向かって“寄りかかる”ように進行し、楽想そのものが主を信頼することの尊さを語りかけているように感じられます。

Aパートのデュエットは、厳格なものとは言えませんが、8度のカノン(追いかけっこ)になっています。

最初のセクションではソプラノが先行し、途中でイニシアチブが交代してバスが先行します。

カデンツでは二人が一緒になり、同じ歩みで終止を作ります。

先行する旋律を忠実に模倣するこのカノンの書法は、まさに「主を信頼し、その恵みに身を委ねる」謙虚な姿勢を体現していると考えます。

Bパートでは4度のカノンに移ります。

Aパート同様、最初のセクションではソプラノが先行し、途中で主導権が交代してバスが先行、カデンツでは二人が合流して歩調を合わせつつ終止を形づくります。

「auf … bauen(〜を当てにする/信頼する)」はメリスマで引き延ばされ、神に身を委ねる姿が示されます。

「vergnüget”(古綴 vergnügt:満ち足りた/喜びに満ちた)」は、長い音価で表情豊かに歌われます。

4. レチタティーヴォ(テノール)

“So kehret sich nun heut das bange Leid,”

So kehret sich nun heut

Das bange Leid,

Mit welchem Israel geängstet und beladen,

In lauter Heil und Gnaden.

Der Löw aus Davids Stamme ist erschienen,

Sein Bogen ist gespannt, das Schwert ist schon gewetzt,

Womit er uns in vor’ge Freiheit setzt.

そして、今、風向きが変わるのです

不安にさいなまれた苦悩、

イスラエルの民を不安にさせ、重荷となっていたものが

偽りのない救いと恵みへと。

ダビデ一族の獅子が現れ、

弓は張られ、剣もすでに研がれ、

私たちを以前(本来)の自由へと解き放ちます。

Löw は古綴り。: Löwe(獅子)。「ダビデの家の獅子」=ユダの獅子(黙示録5:5)への典拠を含むメシア称号。

in lauter Heil und Gnaden:直訳「純粋の救いと恵みへ」。

vor’ge = vorig:以前の

in vor’ge Freiheit setzen:「以前の(本来の)自由へ戻す」=束縛(罪・サタン)からの解放。

der Bogen 弓/das Schwert 剣:勝利の比喩。

setzen:置く、据えるの意。

Löwe(獅子)について

1) 聖書的典拠(要所)

創世記49:9–10:ヤコブの祝福で **ユダは「獅子の子」** とされ、王笏がユダから離れないと約束—王権の象徴としての獅子像の源流がここにあります。

黙示録5:5:「ユダ族から出た獅子、ダビデの若枝」が勝利し、巻物を開く資格を持つ — メシア=勝利者。ただし直後(5:6)は屠られた小羊が現れ、**獅子(王的威光)×小羊(受難)**の逆説が提示されます。

旧約聖書の周辺テクスト:民24:9、ホセ11:10/5:14 などで、主の臨在・裁き・集める力の比喩として獅子が用いられます。

2) 神学的モチーフ

王権/ダビデ契約の成就:獅子は王の威厳・統治・守護を象徴(2サム7章の約束と接続)します。

勝利(Christus Victor):獅子は罪・死・悪への決定的勝利を表します。ただし黙示録は、その勝利が十字架(小羊)を通して実現することを強調します。

審きと憐れみの緊張:獅子の“力”は裁きの権能を含む一方、民を集め守る王の配慮でもあります。力の行使=自己捧出という新約聖書的な再定義が肝となります。

3) 区別しておきたい点

肯定的獅子/否定的獅子:1ペト5:8の「ほえる獅子」は悪魔の比喩。文脈で意味が反転するため、メシア称号としての獅子とは区別されます。

「獅子と小羊」の並置:黙示録の要は **“獅子=王の勝利”が“小羊=受苦”のかたちで現れる** という神学的逆説(メタファー)です。

マルコ記号の獅子(四福音書記号)は、黙示録4・エゼキエル1の四つの生き物に基づく伝統で、ユダの獅子=メシア称号とは別由来となります。

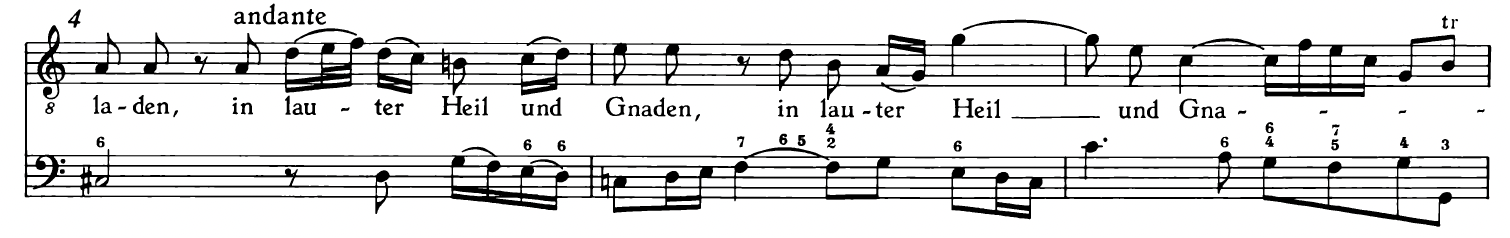

楽曲の分析

全体の解説でも触れたとおり、シンメトリカル(対称的)な構成の中心に据えられているのが、この短いレチタティーヴォです。

よく知られるように、『ヨハネ受難曲』でも同様の構図が見られ、ホ長調の四声体コラールが構成の要として置かれています。

こうした配置は、核心に近づくほどシンプルになるという美学――すなわち簡素さと謙卑こそが、キリスト者にとって最も大切な態度である、という含意を示しているのではないでしょうか。

このレチタティーヴォは、救いのメッセージを宣言します。

第4小節の途中に andante の指示が現れ、明記はないものの Arioso(アリオーゾ)へと移行します。

「in lauter Heil und Gnaden」(直訳:純粋な救いと恵みへ)の語は、しなやかな音形で歌われます。

ここでも通奏低音がテノールの旋律をカノンのように模倣するのは印象的です。

第7小節でいったんレチタティーヴォ・セッコに戻りますが、第8小節の途中から再びアリオーゾへ移行します。

通奏低音には「der Bogen(弓)」「das Schwert(剣)」を想起させる、鋭いオクターヴ上行の音形が現れます。

いわば“勝利のモチーフ”として、通奏低音においても救済の宣言を力強く担っています。

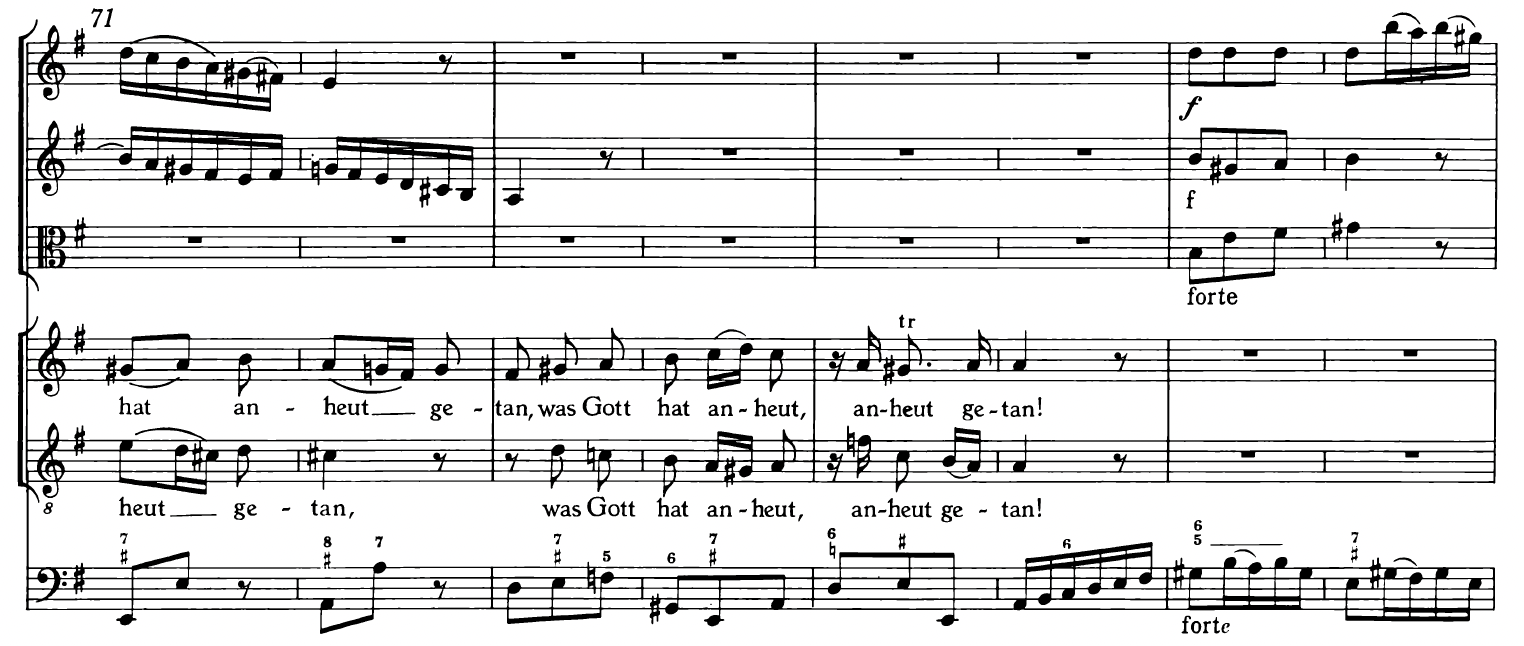

5. アリア(アルト・テノール)

“Ruft und fleht den Himmel an,”

Ruft und fleht den Himmel an,

Kommt, ihr Christen, kommt zum Reihen,

Ihr sollt euch ob dem erfreuen,

Was Gott hat anheut getan!

Da uns seine Huld verpfleget

Und mit so viel Heil beleget,

Dass man nicht g’nug danken kann.

天に声を上げ、祈り求めよう。

来れ、キリスト者よ、輪になるのだ。

あなた方は喜ぶべきです、

今日、神が私たちにしてくださったことを!

主の恩恵は、私たちに食べ物を与え、

そして、溢れるほどの幸福で満たしてくださった、

感謝しても、なお尽くしきれないくらいに。

um Reihen:直訳は「列に入る/列に加わる」。文脈上は輪舞に加わるニュアンスがあり、音楽も舞曲的です。逐語訳では「列に加われ」、歌唱向けでは「輪になって集おう」としました。

anheut=古語で heute(今日)。

verpfleget(= verpflegt):養う・まかなう。

beleget(= belegt):授ける・満たす。

nicht g’nug danken:どれほど感謝しても十分ではない、の慣用表現。

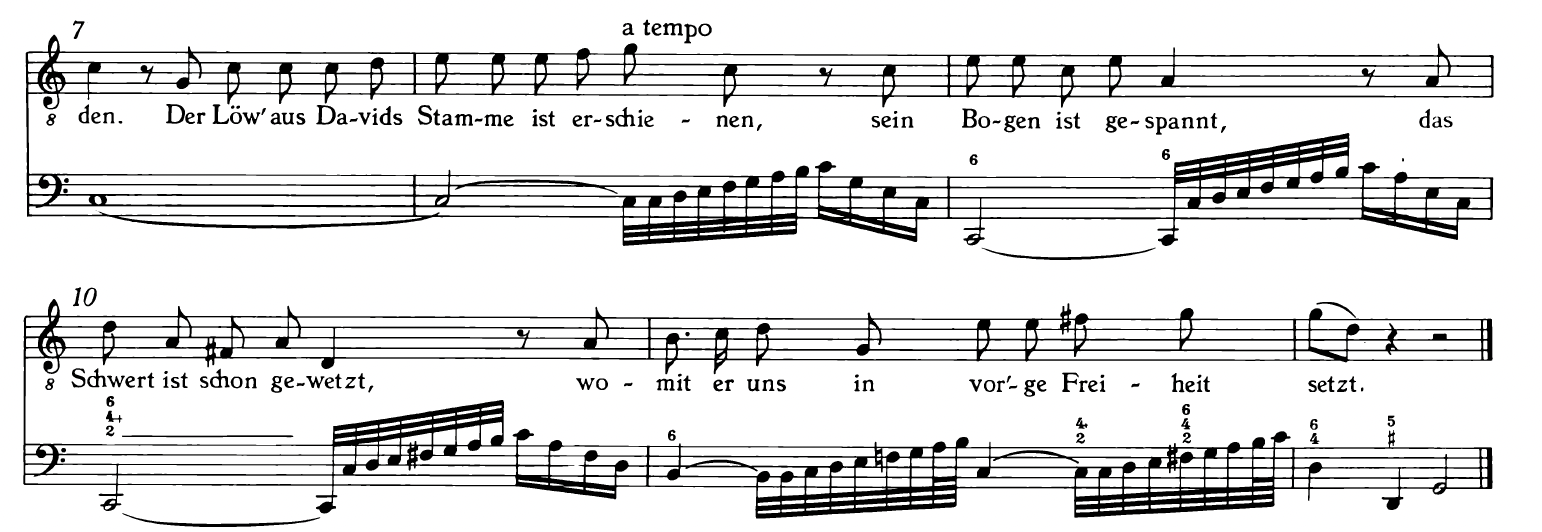

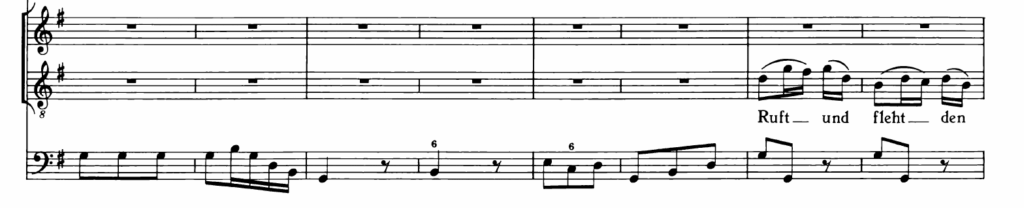

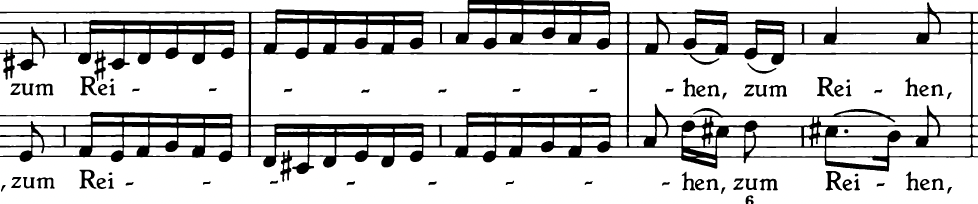

楽曲の分析

A-B-A’ のダ・カーポ形式となっています。

「kommt zum Reihen(輪になれ)」という歌詞に呼応するように、音楽は円を描くような3/8で書かれています。

主題は舞曲風かつ躍動的な音形で、よろこびに満ちた嬉しさが前面に伝わってきます。

ソリスト二人は別々に歌い出し、ここでもカノンの書法が用いられます。

旋律は大きく3種類に分類できます。

① 前奏と同じの舞曲風で躍動的なフレーズ

②「komm(来れ!)」の呼びかけモチーフ

③「Reihen(輪)」に対応する、円運動的で遠心力のあるメリスマです。

別々に始まった二人は「zum Reihen」で合流し、息を合わせて同一の音形を歌います。

「Was Gott hat anheut getan!(今日、神が私たちにしてくださったことを!)」の句から徐々に、音楽は短調へと転調していきます。

これは、単なる歓喜にとどまらず、神の憐れみの深さへの感謝をいっそう際立たせる効果をもたらします。

書法もここまでの流れと一貫しており、カノンで始まった二声が徐々に歩調を揃えて合流し、同じ音形で終止します。

Bパートの後半では、鏡の音形によるカノンが印象的です。

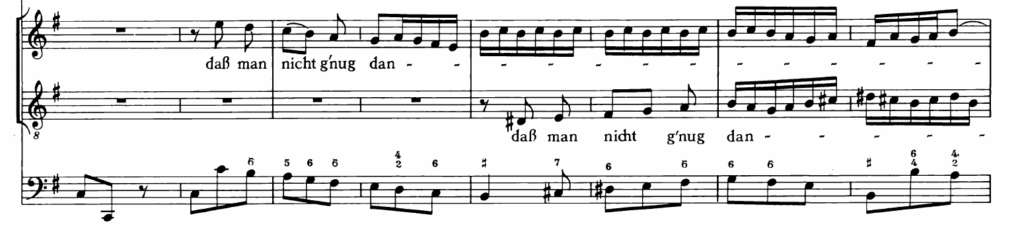

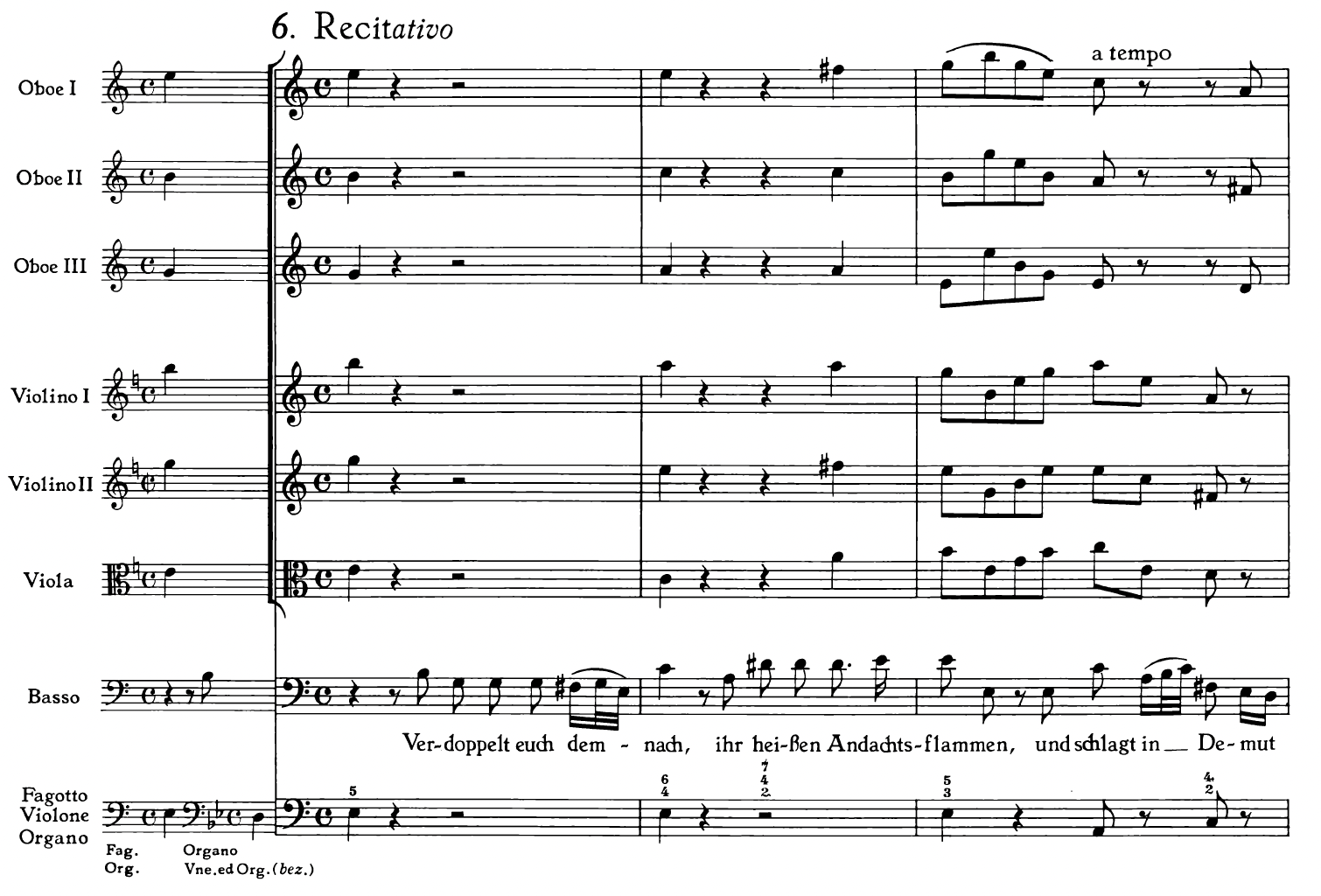

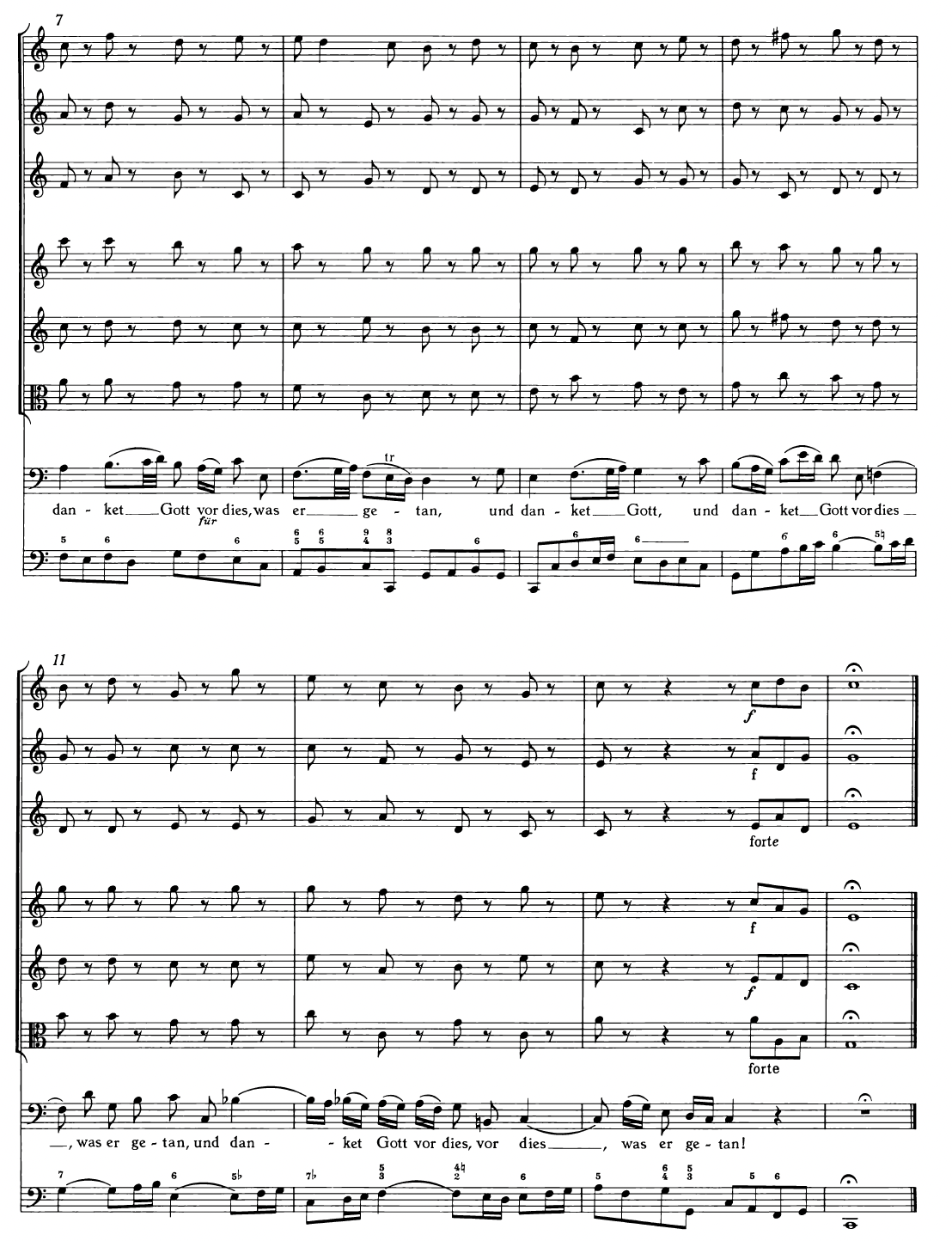

6. レチタティーヴォ(バス)

“Verdoppelt euch demnach, ihr heißen Andachtsflammen,”

Verdoppelt euch demnach, ihr heißen Andachtsflammen,

Und schlagt in Demut brünstiglich zusammen!

Steigt fröhlich himmelan

Und danket Gott vor dies, was er getan!

それゆえに、なおいっそう燃え上がれ、信心の炎よ、

へりくだりつつ、激しく、そして心をひとつに!

喜びのうちに天へと昇り、

神に感謝しよう、彼のなされたことに。

Verdoppelt euch:直訳「自らを倍にせよ」=一層激しく燃え上がれの比喩。

Andachtsflammen:敬虔/祈りの炎

schlagt … zusammen:直訳「いっしょに打て」→力を合わせて一つに燃え合え/心を合わせよの意。

himmelan:天へ向かって。

vor dies:古風な言い回し(現代語 für dies に近い)で「このことのために」。

楽曲の分析

ア・コンパニャート・レチタティーヴォです。弦楽器にオーボエが加わって伴奏します。

「Verdoppelt euch(直訳:自らを倍にせよ=一層激しく燃え上がれ)」というエネルギッシュな歌詞に負けない、激しい炎が燃え上がるような語り口で歌い始めます。

「Steigt fröhlich himmelan(喜びのうちに天へと昇り)」の箇所では、バスの音形も天へと駆け上がります。

「Und danket Gott vor dies, was er getan!(神に感謝しよう、主のなされたことに)」の句は三度繰り返され、神学的象徴である三――とりわけ三位一体――が強調されます。

感謝が父と子と聖霊に捧げられるのです。

通奏低音は **グラウンド(歩くような)** な音形となり、音楽全体を前に進めます。

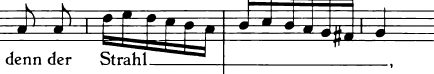

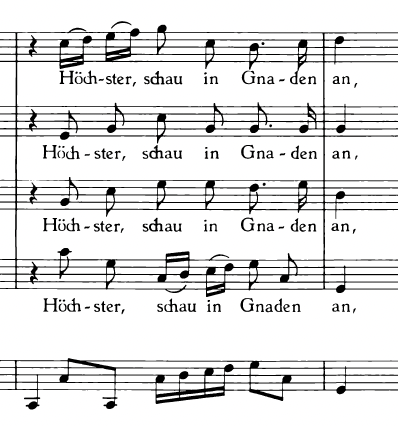

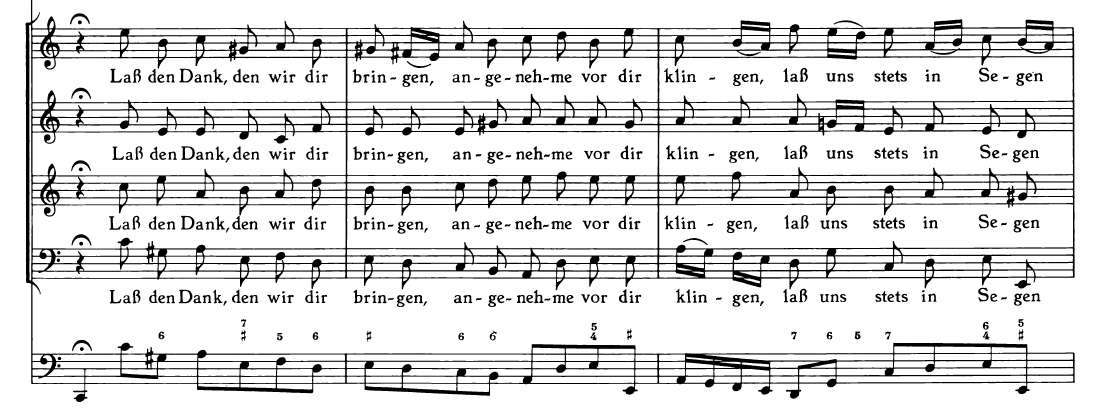

7. 合唱

“Höchster, schau in Gnaden an diesen Glut gebückter Seelen,”

Höchster, schau in Gnaden an

Diese Glut gebückter Seelen!

Laß den Dank, den wir dir bringen,

Angenehme vor dir klingen,

Laß uns stets in Segen gehn,

Aber niemals nicht geschehn,

Dass uns der Satan möge quälen.

いと高き神よ、慈悲の心で見てください、

このひざまずく魂の炎を。

感謝が、あなたの御前に届きますように、

そして、あなたの前で心地よく響きますように。

いつも祝福のうちに居させてください。

そして、決して起こりませんように、

サタンが私たちを苦しめるようなことは。

gebückter Seelen:直訳「身をかがめた魂」=へりくだる心の比喩。

Angenehme vor dir klingen:御前にここちよく(喜ばしく)響く。

Aber niemals nicht:重ね否定で**強い「決して~ない」**を表す古風な言い回しです。

楽曲の分析

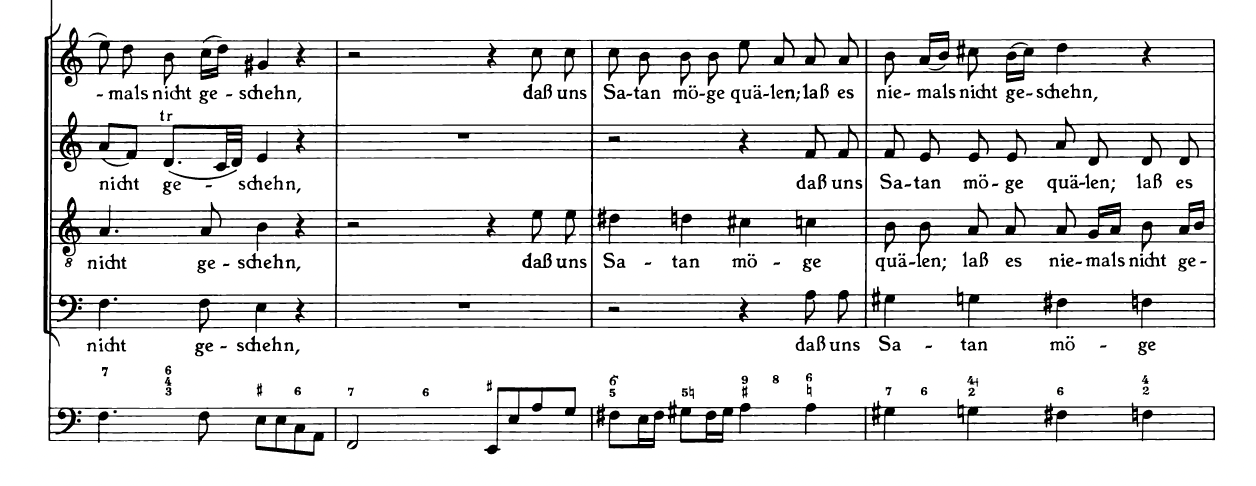

はじめに「Höchster(いと高き神)」の主題をトランペット4本とティンパニが奏でます。まさに王の登場を告げる、堂々たる響きです。

その直後、「die Glut gebückter Seelen(ひざまずく魂の炎)」の如く、オーボエとヴァイオリンが激しい三十二分音符の旋律を奏します。

まさに、灼熱の炎が立ちのぼるようです。

神の御前で「あなたを信頼し、すべてを委ねます」と告白するキリスト者の熱意と本気度が伝わってきます。

合唱は、冒頭のトランペット主題を受け継ぎ、神の来臨を威厳たっぷりに歌います。

ホモフォニックな構造によって響きは厚く、リッチなサウンドが広がります。

第13小節からフーガとなります。「die Glut gebückter Seelen(ひざまずく魂の炎)」の歌詞が歌われますが、声部が徐々に増えていく様は魂の炎がしだいに大きく燃え上がるようです。

その重厚な音の響きは、32小節のカデンツでピークを迎えます。。

Bパートの「神への感謝」を表す部分では、音楽はイ短調へと転調します。

その曲想からは、「キリスト者の敬虔な祈り」が感じられ、「救済を約束してくれた神に、心から感謝を述べる」柔らかな表情が印象的です。

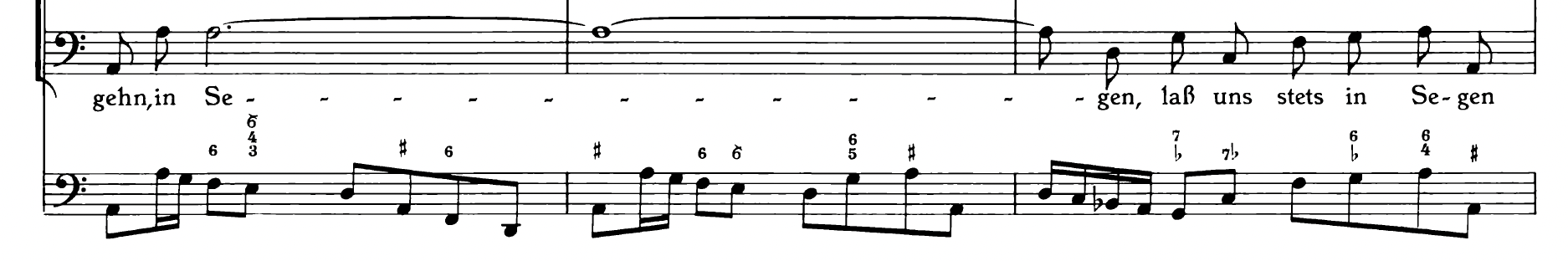

「Segen 祝福」の語は、バスによる2小節に及ぶロングトーンが存在感を示します。

「Aber niemals nicht geschehn(しかし、決して起こらぬように)」の箇所では、半音階的に下降するバス声部の上で、7 → 6 の和音の進行が三度繰り返されます。

7の和音に生まれる高いテンションと音のぶつかりの美しさは、自らの発言に自信を持つと同時に、それを懇願する感情の同居を見事に描き出しています。

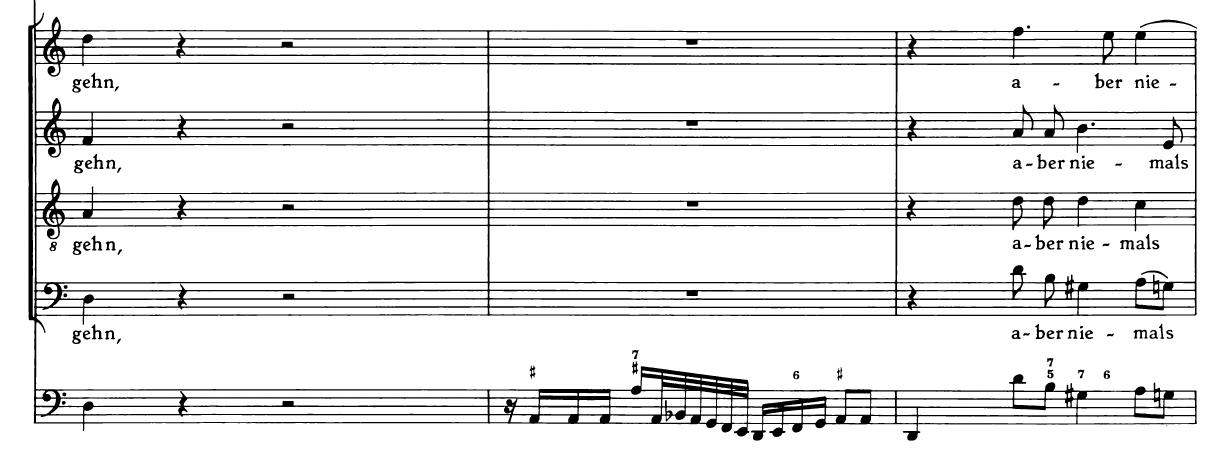

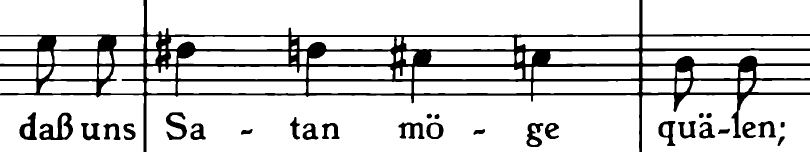

「Dass uns der Satan möge quälen(サタンが私たちを苦しめることがありませんように)」を歌う箇所は、対位法的な書法の中に登場する(サタンによる)苦しみの半音進行(クロマティック)が特徴的です。

サタンの呪いを振り払うべく、**もがくような「タンタタ」**のリズムが、対照的に奏でられ(歌われ)ます。

「サタンに苦しめられることは、決してない!」と全員が声を揃えて歌い、Bパートは力強く締めくくられます。