《さあ来てください、異邦人の救い主よ》

用途:待降節第1日曜日

初演:1714年12月2日, ヴァイマル(再演:おそらく1723年11月28日)

福音書:マタイ21, 1-9(イエスのエルサレム入城)

歌詞:ノイマイスター1714。第1曲;M.ルターのコラール「いざ来ませ、異邦人の救い主よ」(1524)第1節(定旋律 = BWV 36)。第4曲;黙示録3, 20。第6曲;Ph. ニコライのコラール「輝く曙の明星のいと美わしきかな」(1599)最終節後半(定旋律 = BWV 436)。

編成:STB, 合唱; Vn1, Vn2, Va.1, Va.2, Vc, Fg, bc

基本資料:一部自筆の総譜 = SBB

演奏時間:約19分

【出典】

磯山雅・小林義武・鳴海史生 編著『バッハ事典(DAS BACH LEXIKON)』東京書籍、1996年。

🎼 楽譜のリンク

IMSLP : BWV 61

目次(全6曲)

※ 曲名をタップすると、各曲の解説にジャンプすることができます。

2. レチタティーヴォ(テノール)

“Der Heiland ist gekommen,”

3. アリア(テノール)

“Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche,”

4. レチタティーヴォ(バス)

“Siehe, ich stehe vor der Tür”

5. アリア(ソプラノ)

“Öffne dich, mein ganzes Herze,”

6. コラール(合唱)

“Amen, Amen! Komm, du schöne Freudenkrone,”

全体の解説

カンタータ《Nun komm, der Heiden Heiland(さあ来てください、異邦人の救い主よ)》BWV 61 は、ヨハン・ゼバスティアン・バッハが 1714 年の待降節第1主日のためにヴァイマルで作曲し、同年 12 月 2 日にそこで初演されました。ヴァイマルの楽師長に昇進した彼が、カンタータ創作の任により披露した作品でもあり、初期の代表作の一つとして知られています。

作品はエルドマン・ノイマイスターのテキストに基づいており、これは彼のカンタータ詩篇(=年次サイクル)第4年巻の冒頭をなすもので、ゲオルク・フィリップ・テレマンも同テキストに作曲しました。

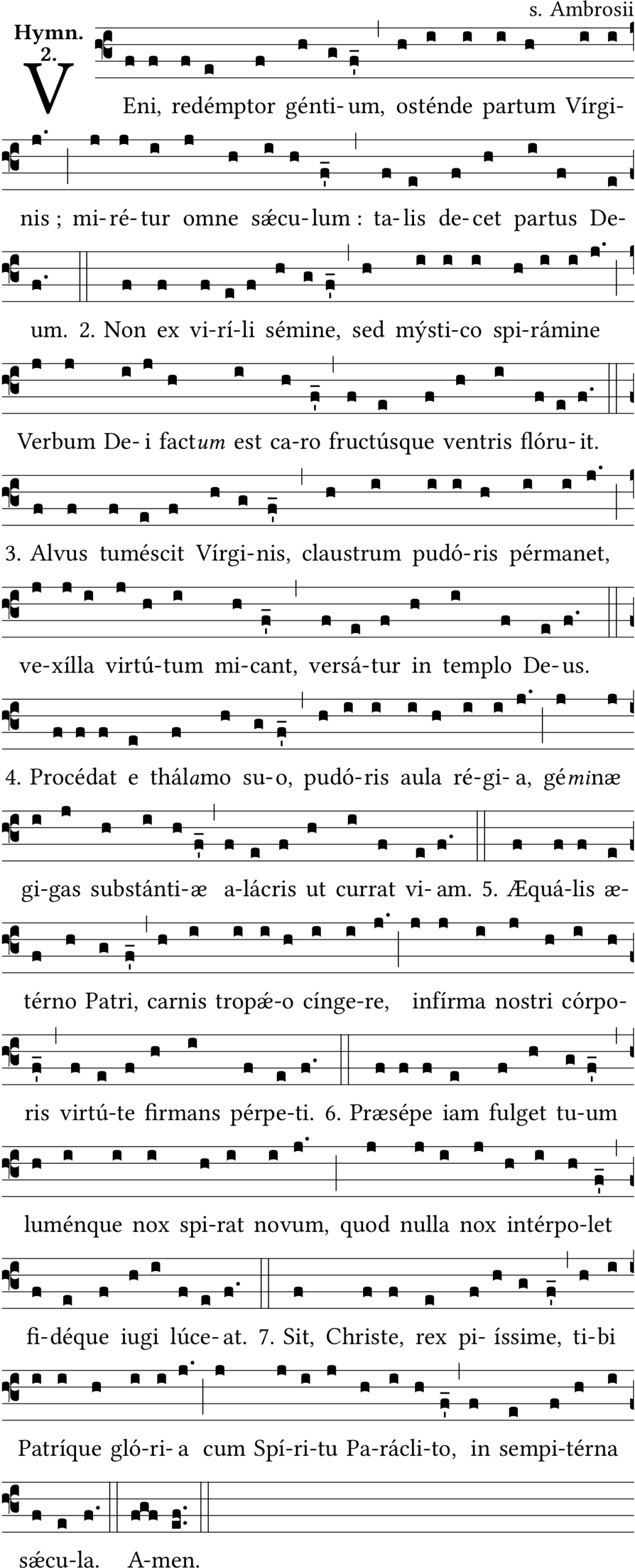

冒頭合唱にはグレゴリオ聖歌 Veni redemptor gentium の第1節が用いられており、マルティン・ルター(1524)による独語詩への翻案によって、これはプロテスタント教会における待降節の最重要コラールとなりました。

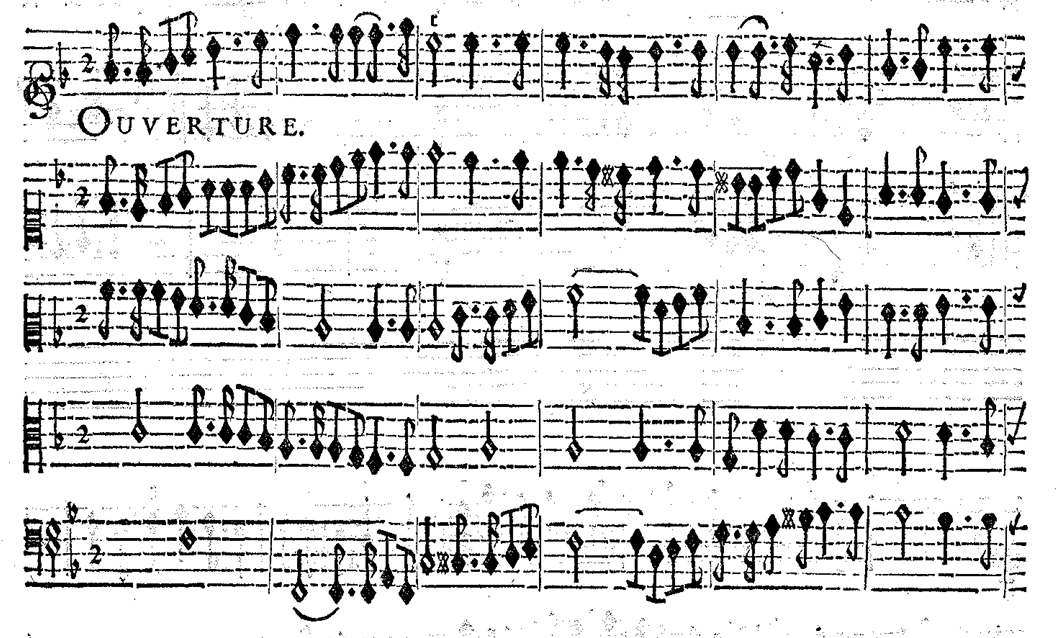

バッハはこの伝統的コラール旋律をフランス序曲(Ouverture)の形式に組み込み、ここではそれを天の王の入城の象徴として扱い、教会暦の開幕にふさわしい、同時に異例で壮麗な序曲的楽章を生み出しています。フランス風スタイルは、ヴィオラ2本を含む五部の弦楽編成の採用からもうかがうことができます。

第4曲のバス・レチタティーヴォ(テキストは聖書、黙示録3章20節からの直引用)を除けば、以降の全曲が「救い主の来臨」をめぐる言葉を扱っています。

第2曲と第3曲は内容上も結び付いており、バッハは両曲をテノール独唱に割り当て、自筆譜の記譜が示すとおり無休止で連続させています。レチタティーヴォは救い主の誕生と、その来臨が信徒にもたらす喜びを述べ、続くアリアはイエスへの直接の呼びかけとして「新しい年への祝福」を願い求めます。

第4曲では、特異なピツィカートの弦楽器の響きと、キリストの声(vox Christi)の担い手としてのバスという選択によって、聖句の重みがいっそう際立ちます——「イエスは来て戸を叩く」。

今度は信徒が戸を開き、自らを救い主に委ねる番となります。続くソプラノ・アリアは、この聖句に対する応答として理解することができます。

ノイマイスターはカンタータの結びに、フィリップ・ニコライ作のコラール〈Wie schön leuchtet der Morgenstern(輝く曙の明星のいと美わしきかな)〉から半詩節を据えました。

選択は巧みで、そこには一方で確言の「アーメン」が、他方で嘆願の「来てください(komm)」が含まれています。

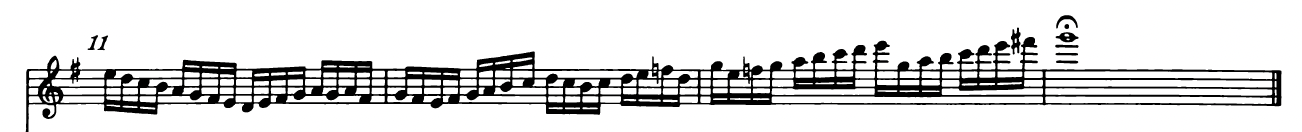

バッハは原旋律を用いてこれをコラールとして作曲しましたが、ヴァイオリンのオブリガートは予想されるソプラノの補強ではなく独立した旋律が与えられ、結果としてこの終曲も冒頭合唱と同様に五声的な書法となっています。

歌詞について

自由詩(ノイマイスター)+既存コラール+聖書直引用の“ハイブリッド構成”です。

第1曲(合唱):M. ルターのコラール 「いざ来ませ、異邦人の救い主よ」(1524)第1節

第2曲(Recit. T):ノイマイスターの自由詩(1714)

第3曲(Aria T):ノイマイスターの自由詩

第4曲(Recit. B):聖書 黙示録3:20 の直引用(vox Christi)

第5曲(Aria S):ノイマイスターの自由詩

第6曲(Choral):Ph. ニコライのコラール「輝く曙の明星のいと美わしきかな」(1599)最終節後半(定旋律 = BWV 436)。

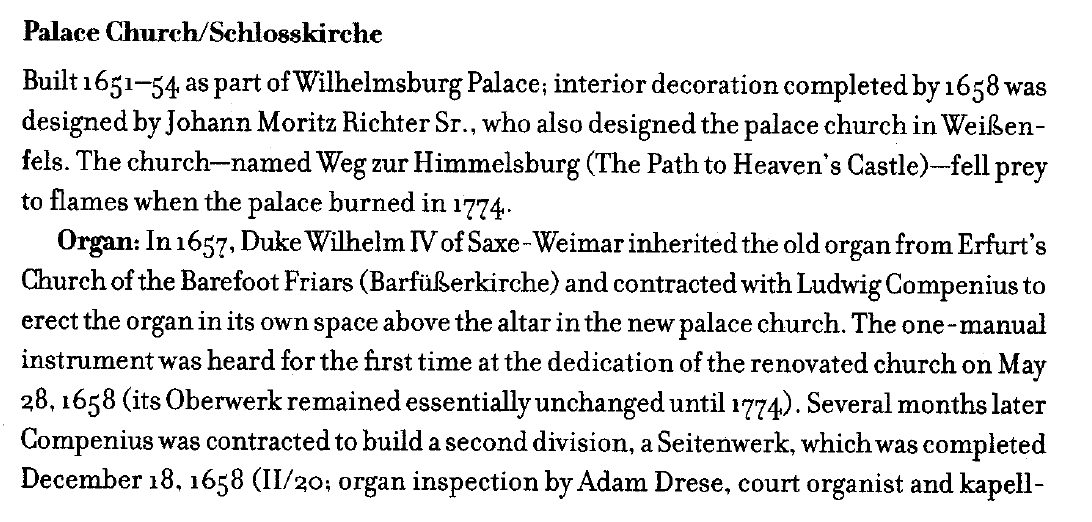

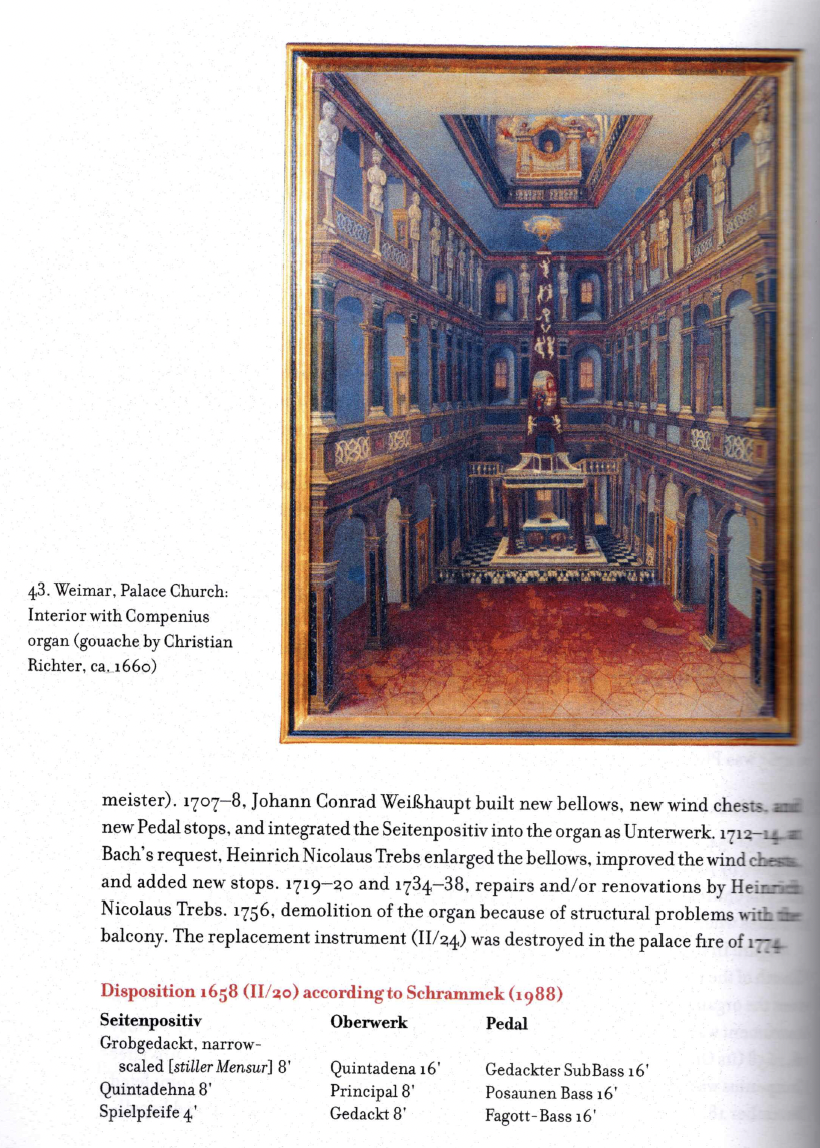

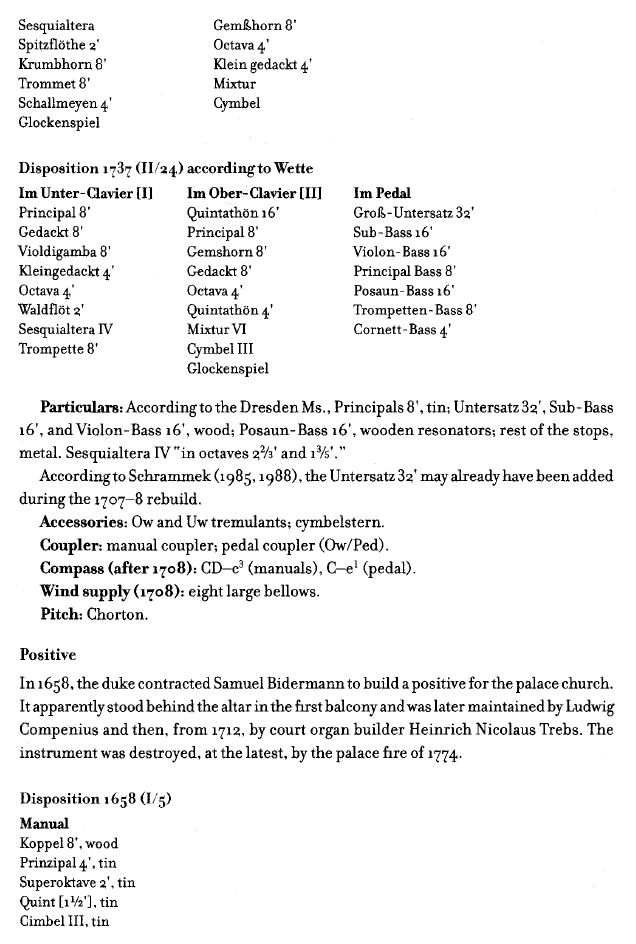

ピッチについて

オルガン関係の史料から、ヴァイマル期のカンタータは原則として コーアトーン(Chorton) で運用されていたことが確認できます。BWV 61 もこの慣行に則したピッチで演奏します。

【出典】Christoph Wolff and Markus Zepf, “The Organs of J. S. Bach, A Handbook” Published in cooperation with the American Bach Society, 2012

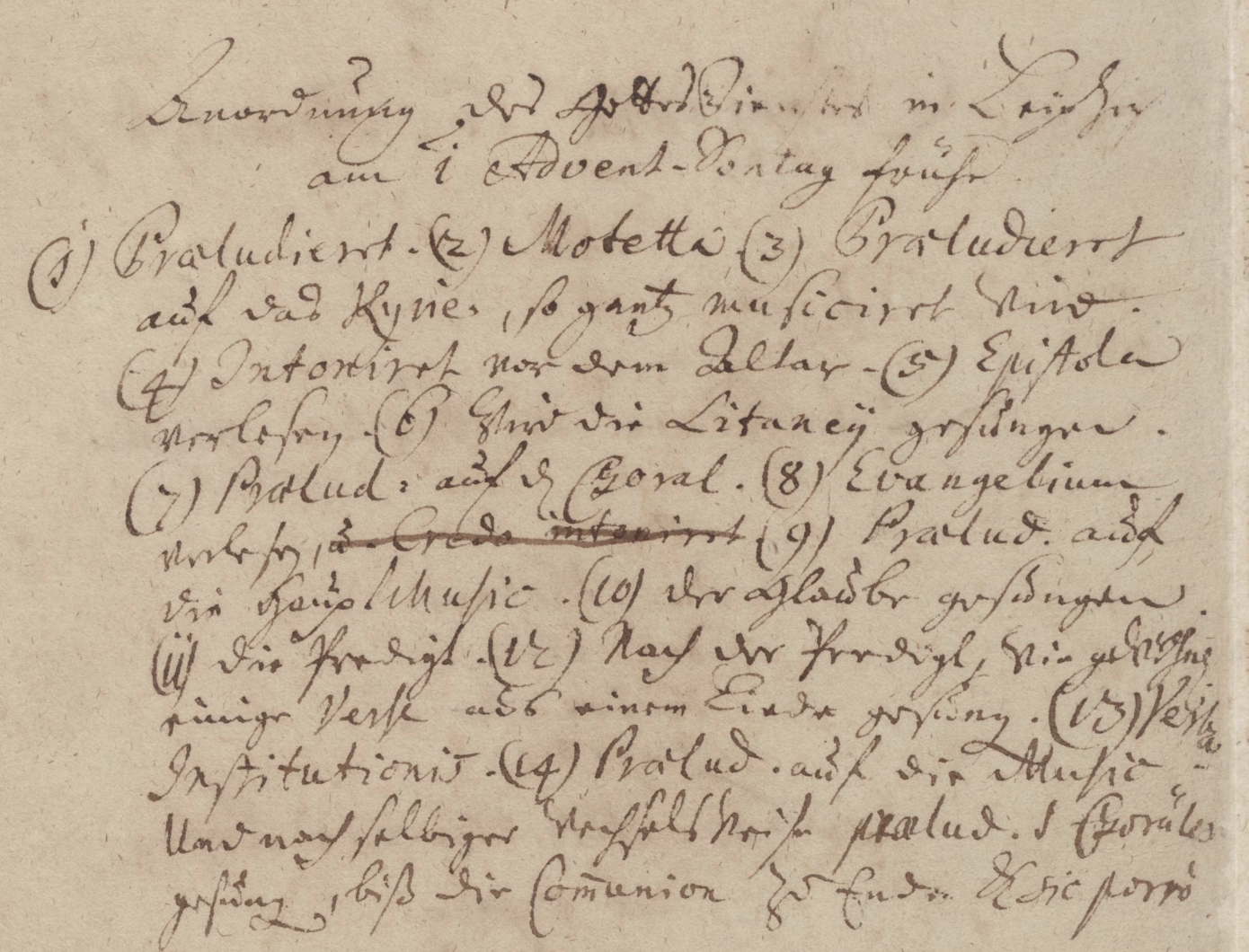

資料および校訂について

本作の唯一の資料は、J.S.バッハの所持にかかる清書譜です。バッハの没後、この譜面はカール・フィリップ・エマヌエル・バッハの所有となり、のちにゲオルク・ポールハウの収集物に入り、1841 年に相続人が当時のベルリン王立図書館へ売却しました。

第1曲は、その大部分が Anon. Weimar 2 による写譜とされていましたが、近年の研究で、それがヨハン・ローレンツ・バッハ(1695–1773、作曲者の従兄・弟子)を指している可能性が高いとされています。バッハ自身の手によって書かれた部分は、表紙のいくつかの記入、テキストの一部割り付け(歌詞の下書き)のみとなっています。

残りの楽章(2〜6曲)はすべてバッハ自筆であることがはっきりしています。

写譜者が存在すること、清書譜であること、そして間違いがほとんどないことから、この資料がバッハの草稿ではないことは明らかだと思います。

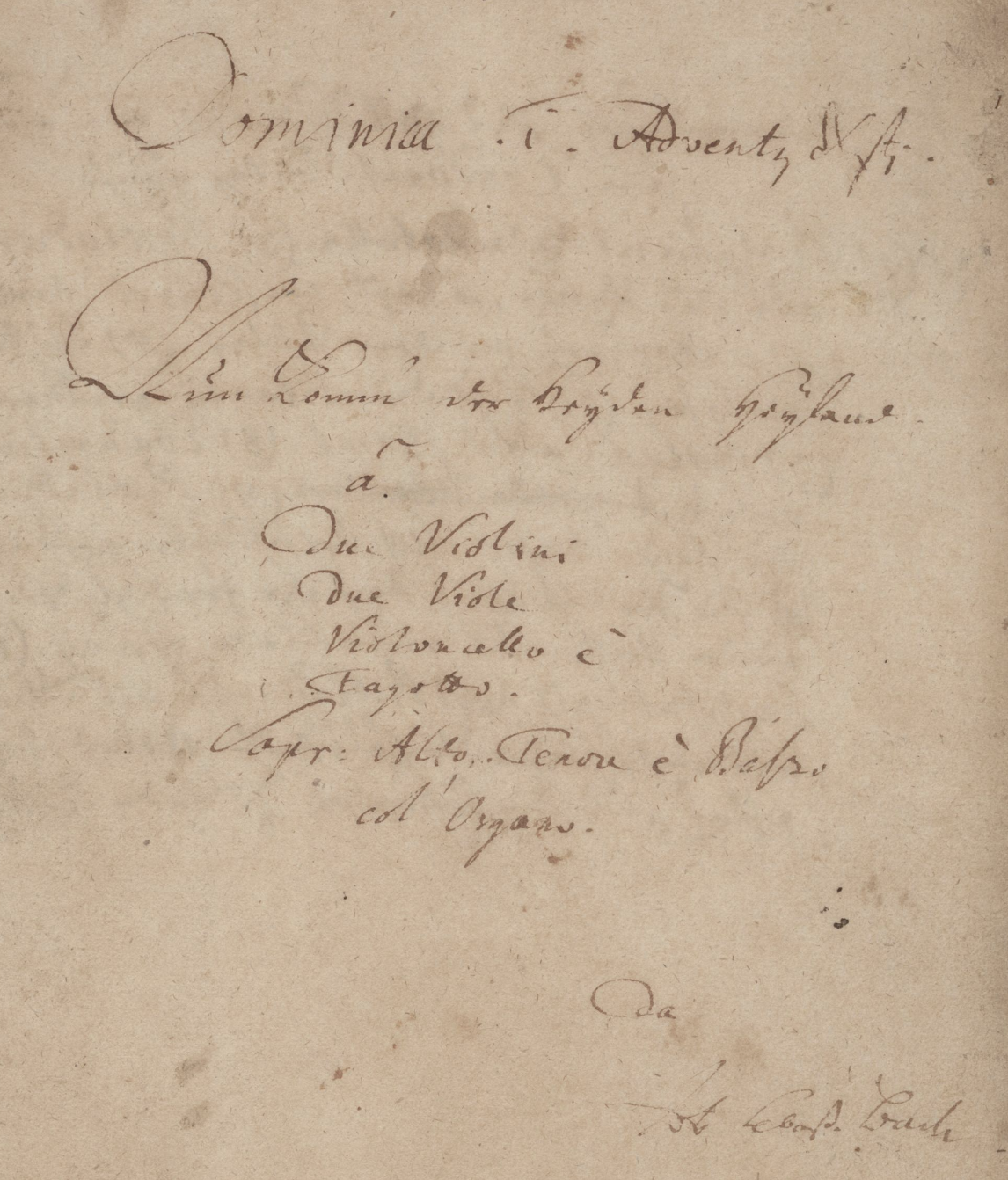

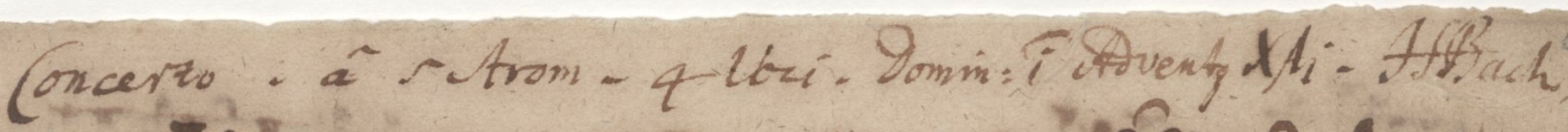

表紙にはバッハ自身の筆で、次のように記されています。

Dominica. 1. Adventus Xsti. / Nun komm’ der Heyden Heyland. / à 1 / due Violini / due Viole / Violoncello e / Fagotto. / Sopr: Alto, Tenore e Baßo / col’ Organo. / da / Joh: Sebast: Bach / a[n]no. 1714.

第1ページ冒頭にも、やはりバッハの手で次の表題があります。

Concerto. à 5 Strom. 4 Voci. Domin: 1 Adventus Xsti. JSBach.

さらに表紙裏には、1723 年 11 月 28 日の再演に関連して、ライプツィヒの礼拝順序がメモされています。

残念ながら、当時の原パート譜は現存しません。もし残っていれば、数字付低音(とりわけ《Öffne dich, mein ganzes Herze》の和声について)を含んでいたと考えられ、また再演時に管楽器(とくにオーボエ)による音量補強を行ったかどうかについても、手がかりがあったように思われます。

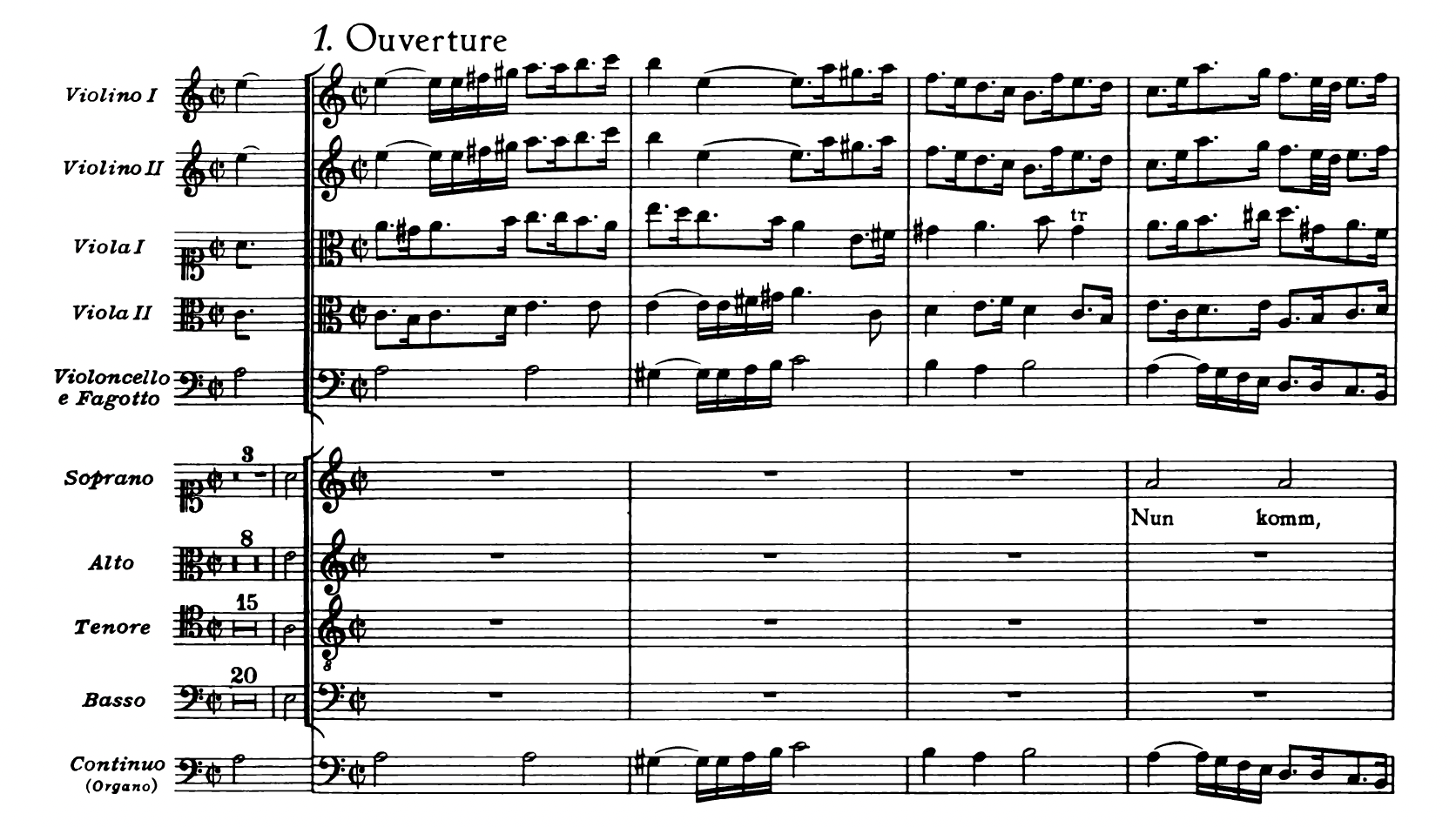

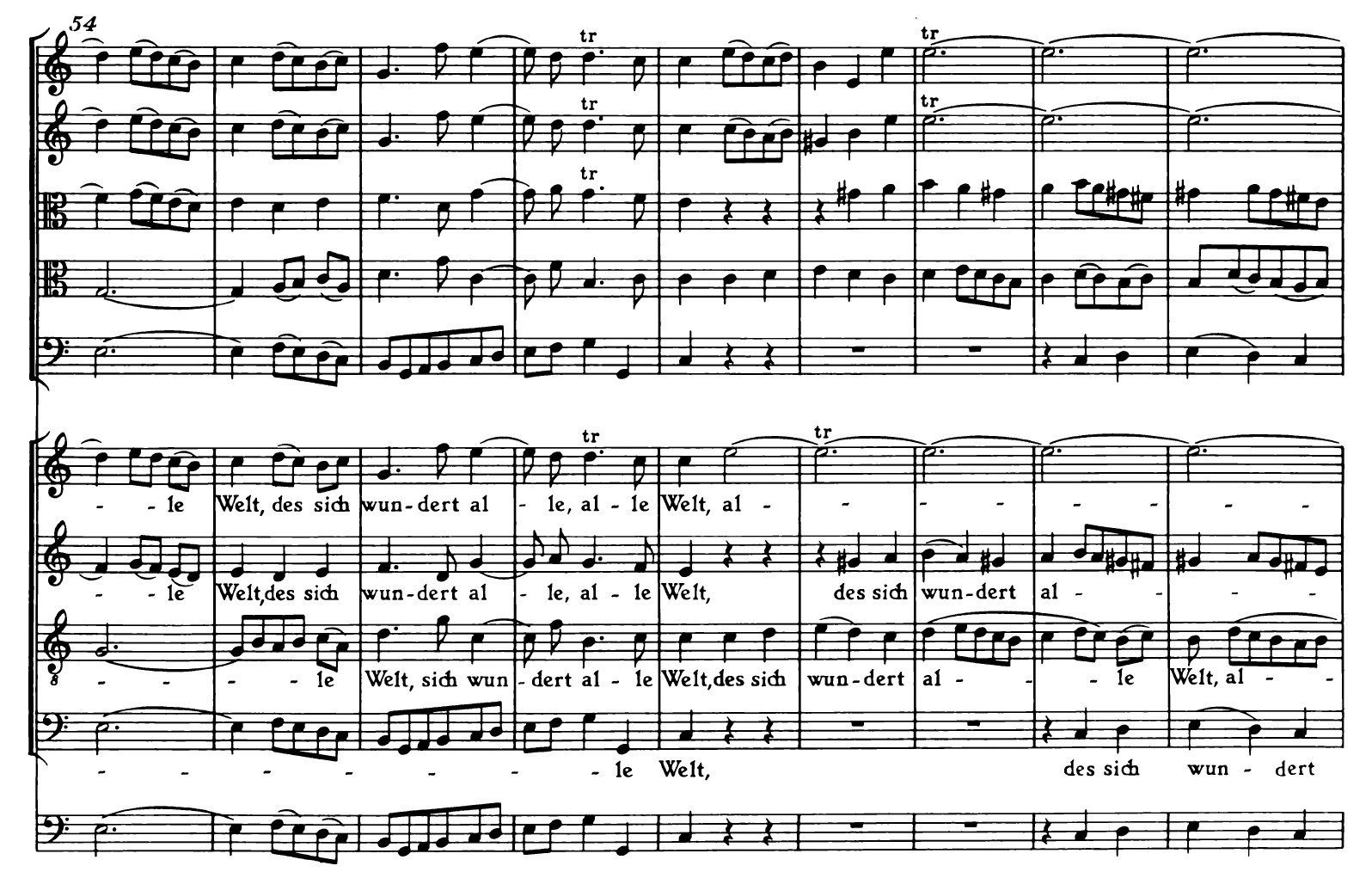

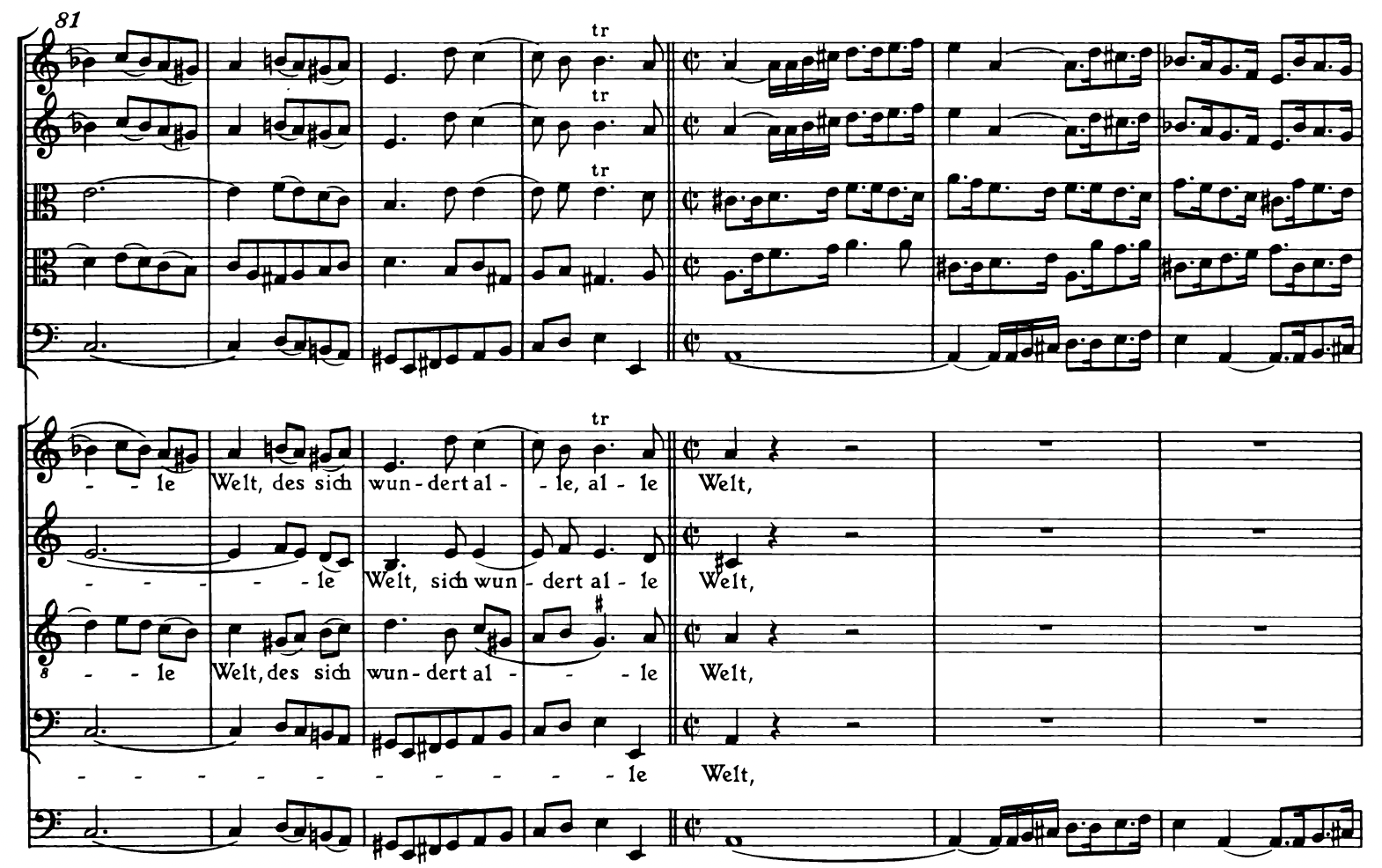

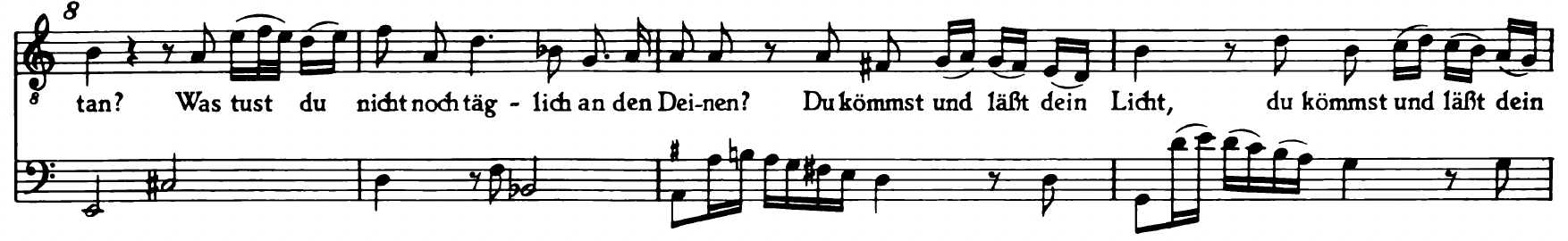

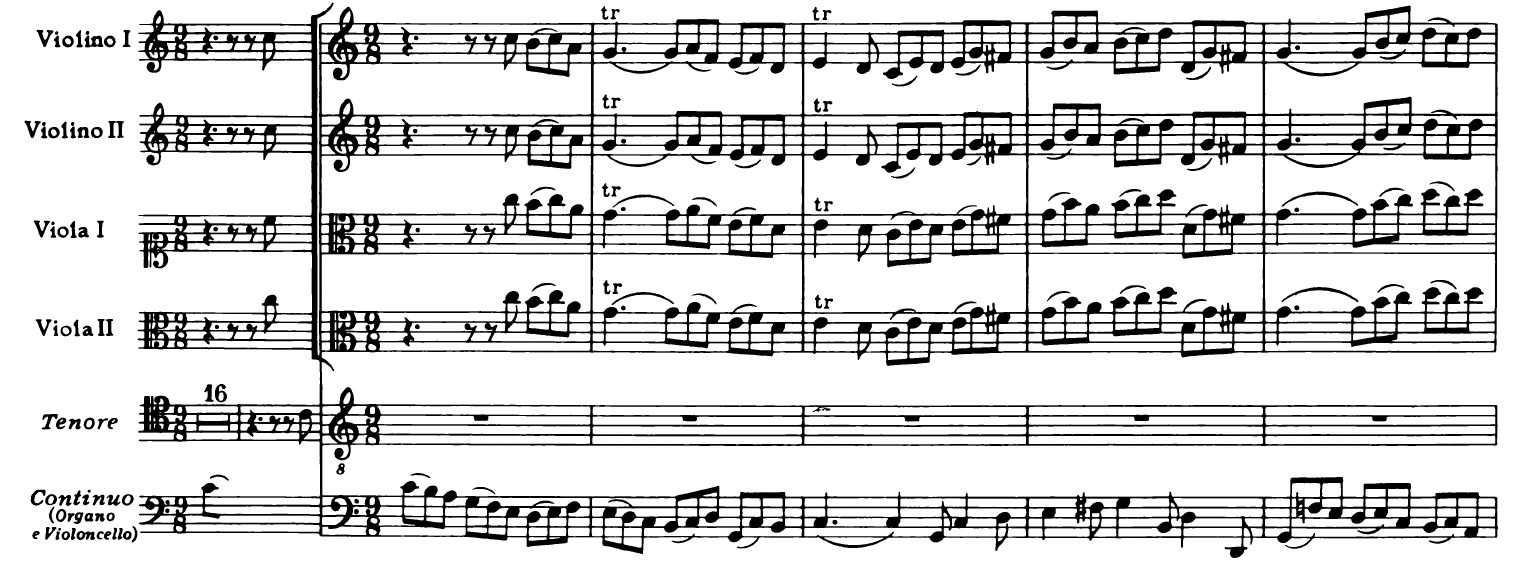

序曲(合唱)

“Ouverture”

出典(推奨表記)

詩:Martin Luther, Nun komm, der Heiden Heiland(1524)第1節。

初出:Eyn Enchiridion oder Handbuchlein(Erfurt, 1524)。bach-digital.de

旋律:中世聖歌 Veni redemptor gentium に基づくコラール旋律(Zahn 1174)。

初出:Johann Walter 編 Geystliche gesangk Buchleyn(Wittenberg, 1524)。hymnary.org+1

原典(参照):Veni redemptor gentium(伝アンブロシウス作)第1詩節。ウィキペディア+1

原詩(独語・第1節)

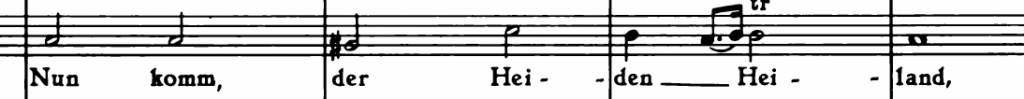

Nun komm, der Heiden Heiland,

Der Jungfrauen Kind erkannt,

Des sich wundert alle Welt,

Gott solch Geburt ihm bestellt.

さあ来てください、異邦人の救い主よ、

処女より生まれた御子として知られる方よ。

この神秘に世界は驚き、

神がそのような誕生をお定になりました。

訳注

ラテン原詩(第1節)対照:「Veni, redemptor gentium; ostende partum virginis; miretur omne saeculum: talis decet partus Deum.」=「来たれ、地の救い主よ。処女の出産を示したまえ。すべての世が驚嘆せよ。そのような誕生こそ神にふさわしい。

楽曲の分析

伝統的コラール旋律をフランス序曲(Ouverture)の形式に組み込むという斬新な手法を採用しています。

序曲はもともと、オペラ劇場の桟敷(さじき)への王の到着の祈りに演奏されたものであり、ここでは、教会暦の開幕と天の王の入城の象徴(来臨の予型(Typus / prefiguration))を同時に表現していると考えられます。

まさに、異例で壮麗な序曲的楽章となっていることがわかります。

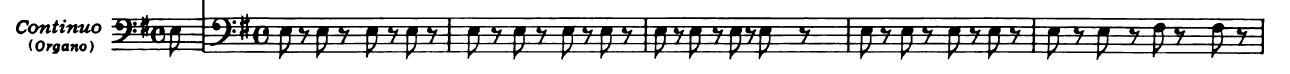

通奏低音(コンティヌオ)がコラール旋律を担いながら、同時に基盤として音楽を支えます。雄弁に語る低音の旋律が、堂々たる王の姿を思わせます。

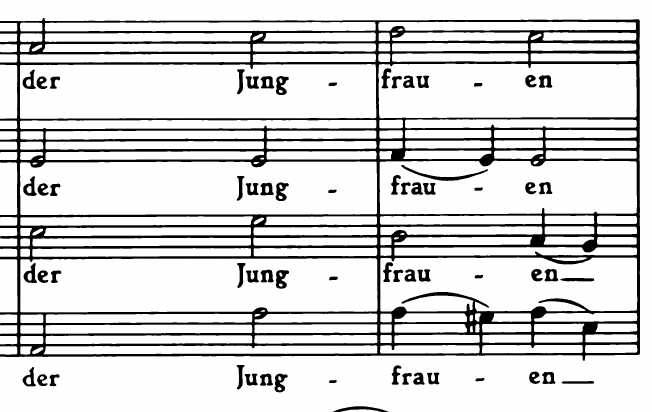

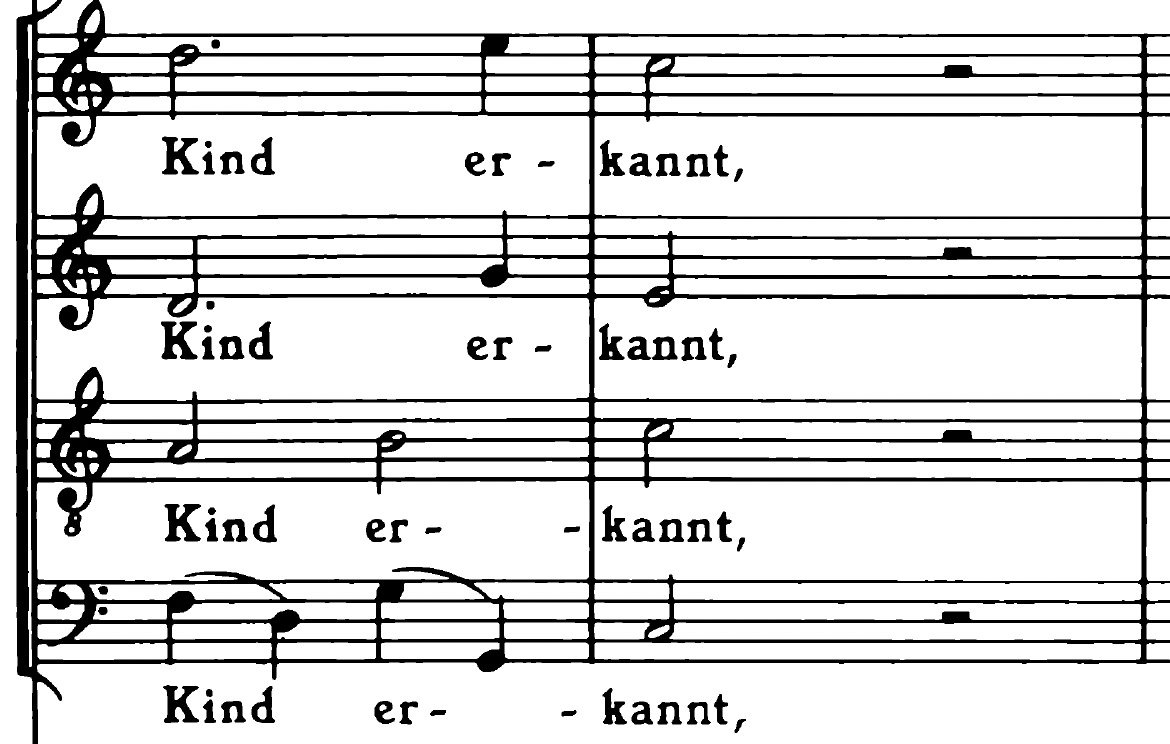

その後、ソプラノとアルト、バスの順番でルターのコラールの第1行が歌われます。

第2行は四声体で歌われ、充実したトゥッティの響きが広がります。

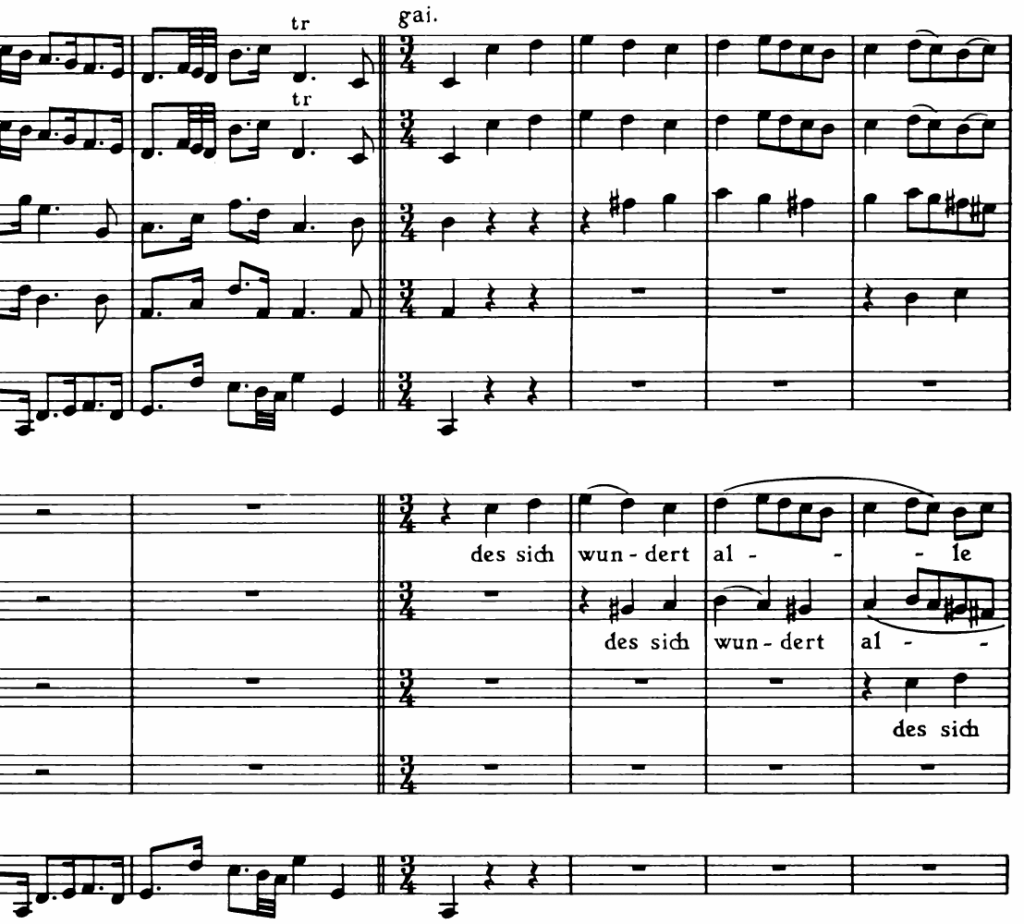

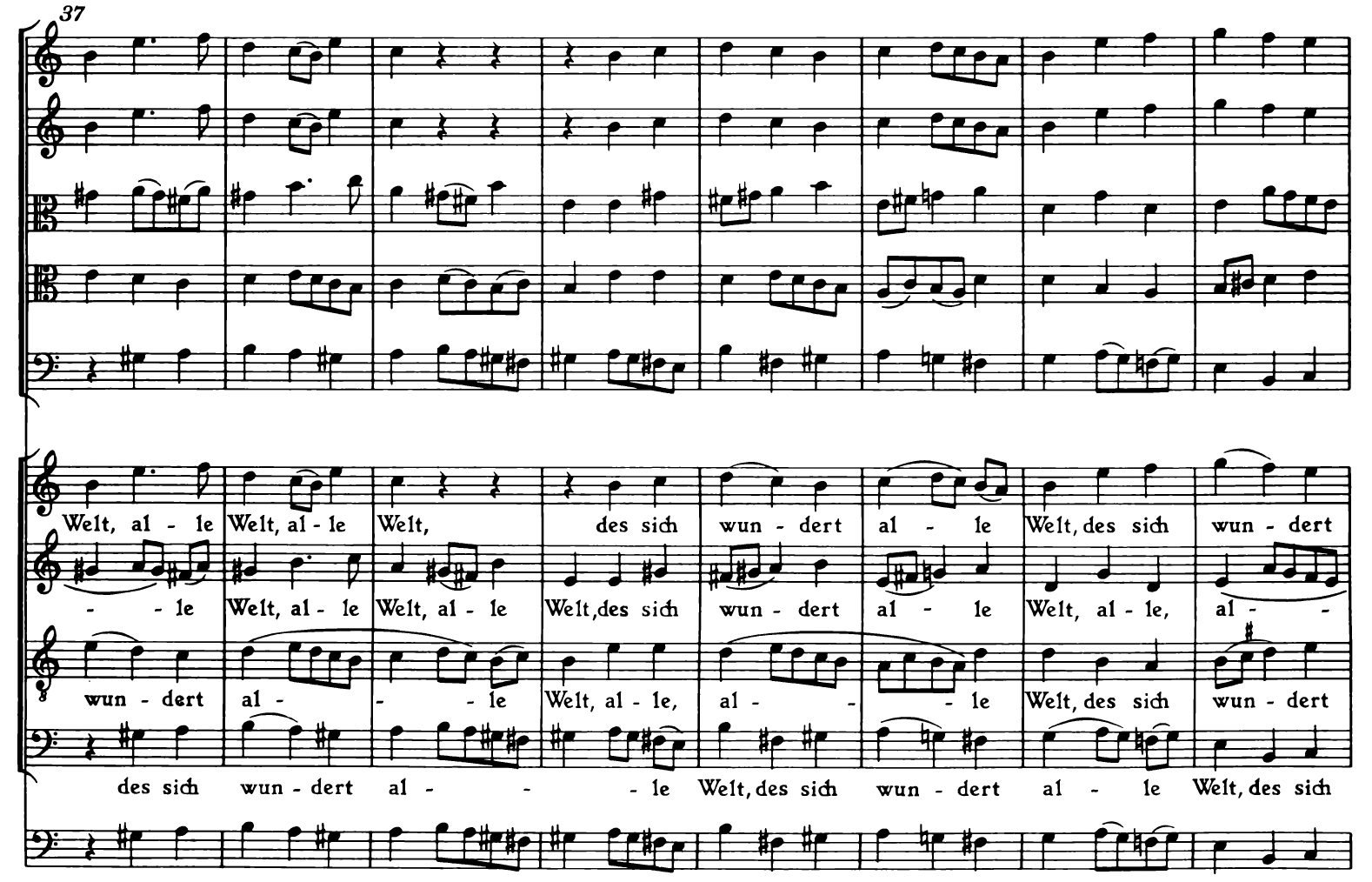

中間部のフーガへと移行します。gai はフランス語で「陽気な・明るい・楽しげな」という意味です。発音は [gɛ](ゲ)。

テーマは ソプラノ→アルト→テノール→バス の順番で登場する階梯導入の形を取っています。

器楽は Colla parte(コッラ・パルテ)=イタリア語 con la parte(その「パートと共に」)で声楽パートを補助します。

↓

バロック~古典期の書法(器楽が重ねる)

合唱曲や教会音楽で、器楽が声部の旋律をユニゾン/オクターヴで重ねること。

56〜57 小節にかけて、最初の大きな終止(節や、関節のようなもの)は、ヘミオラとなっています。

↓

ヘミオラ(hemiola)は、拍子はそのままなのに

アクセントの感じ方(まとまり)が一時的に入れ替わる現象のことです。

語源はギリシャ語で「1.5倍」=3:2の比を表します。

Hemiola=一般名。

Sesquialtera(セスキアルテラ)=定量記譜法時代の理論用語で同義(3:2の比)。

※オルガンのストップ名「セスキアルテラ」は別物です。

58,59小節のヴァイオリンパートに注目してください。この 2小節間 だけ独立した動きをしています。

この楽章はバッハ本人の筆跡ではなく、他の部分が完全にcolla parteで書かれている点も考えると、当該箇所には慎重な姿勢が必要です。

それでも現段階では、伝存資料に忠実に演奏します。

83–84小節のヘミオラの終止を受け、フランス序曲の定型に則って、冒頭部の音楽へ回帰します。

フーガの終止和音は ピカルディ終止=ラの長三和音 = ニ短調のドミナント となり、冒頭と同調であるイ短調に到達する前に、ニ短調を経由します。

興味深いのは、ヴァイオリンと通奏低音(コンティヌオ)が同一の動機をカノン風に受け渡し、追走するように展開する点です。

最終節は四声コラールで演奏します。

コラール旋律の Gis(G♯/嬰ト) が導音として働き、調性はイ短調へと回帰します。

後奏では、ヴァイオリンは上方↑へ、通奏低音(コンティヌオ)は下方↓へと反行し、音響が一気に乖離・拡張するのが特徴的です。

急峻なクレッシェンドを伴い、教会暦の開幕と〈天の王の入城〉の象徴を堂々と描き出して、曲は力強く終止します。

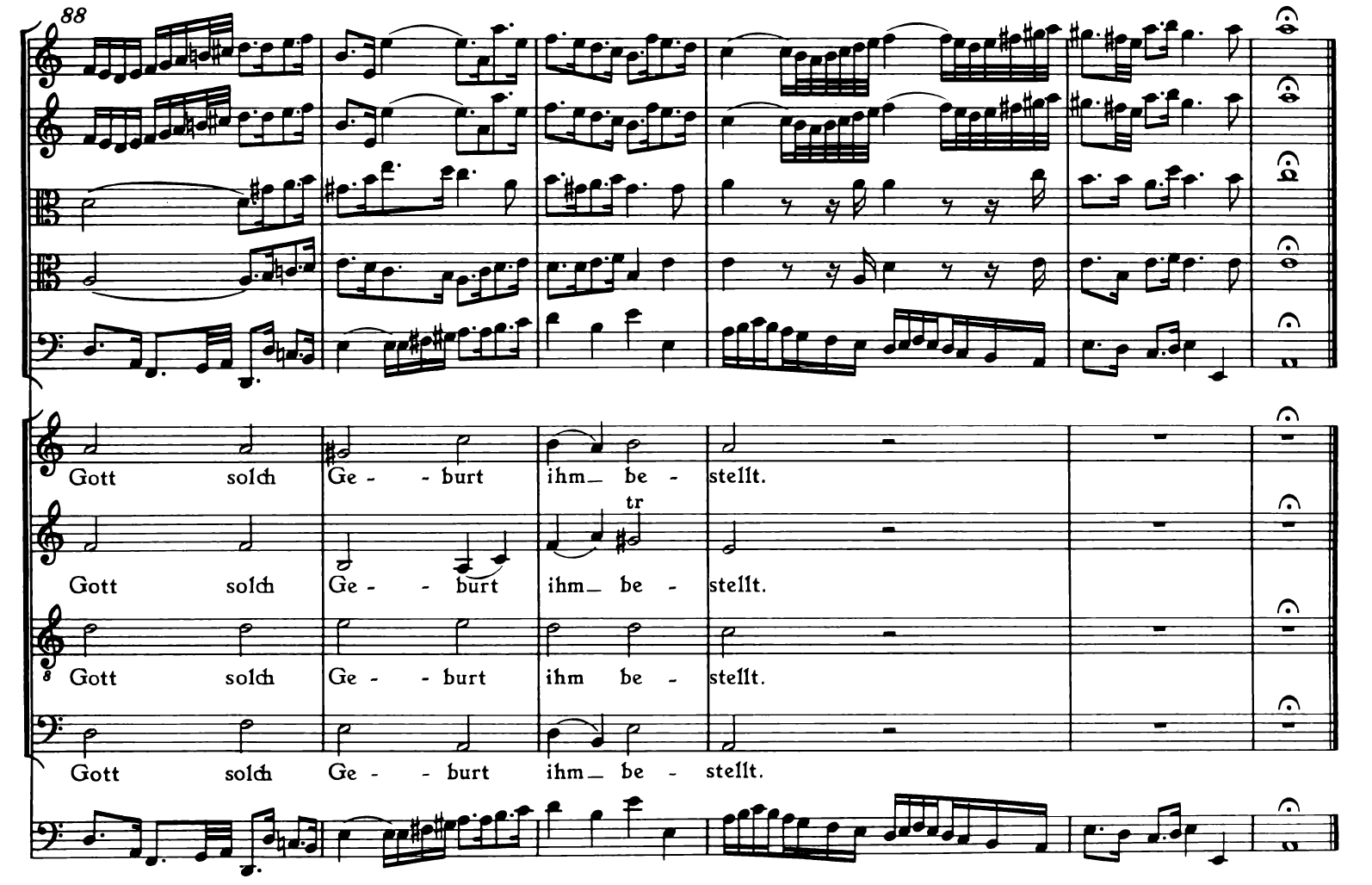

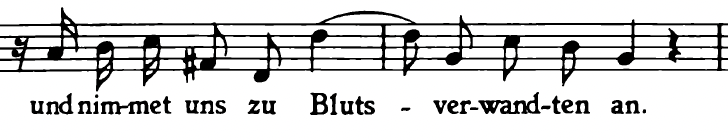

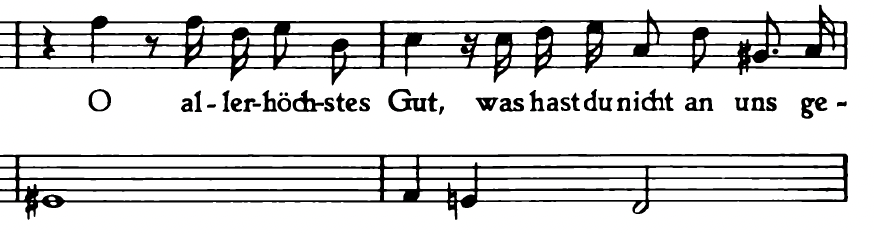

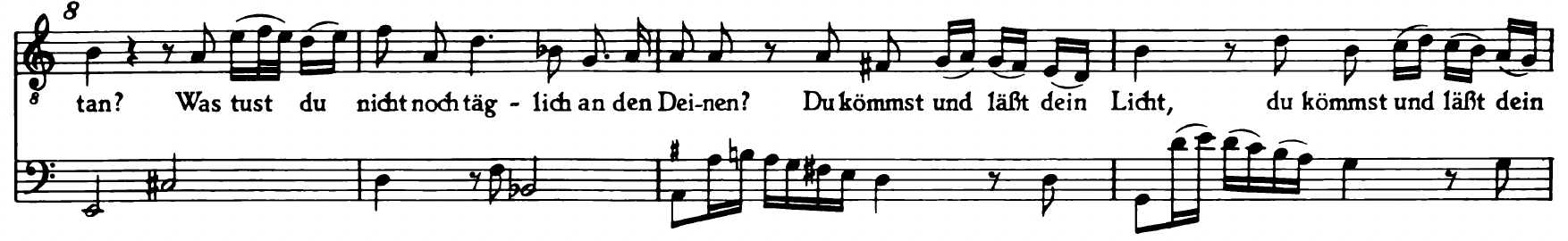

2. レチタティーヴォ(テノール)

“Der Heiland ist gekommen,”

歌詞

Der Heiland ist gekommen,

Hat unser armes Fleisch und Blut

An sich genommen

Und nimmet uns zu Blutsverwandten an.

O allerhöchstes Gut,

Was hast du nicht an uns getan?

Was tust du nicht

Noch täglich an den Deinen?

Du kömmst und läßt dein Licht

Mit vollem Segen scheinen.

救い主は来られ、

私たちの貧しい〈人間の〉肉と血を

みずからお取りになり、

そして私たちを血縁の者として受け入れてくださる。

ああ、至高の善なる神よ、

あなたが私たちに為されなかったことがあろうか。

あなたはいまなお日々、御自分の民に対して、

なさらないことがあろうか。

あなたは来て、あなたの光を

あふれる祝福とともに輝かせてくださる。

訳注(要点)

Mit vollem Segen:直訳「満ち満ちた祝福をもって」。

Heiland:キリストを指す「救い主」。

Fleisch und Blut an sich nehmen:受肉を指す表現(人間性を「身にお取りになる」)。

zu Blutsverwandten annehmen:直訳「血縁として受け入れる」→神の子として養子にする/家族として迎える意。

an den Deinen:直訳「あなたの者たちに対して」=御自分の民/信徒。

楽曲の分析

テノールがレチタティーヴォで、神の来臨が私たちにとって宝であり祝福であることを語る場面です。

「Heiland 救い主」は4度跳躍の強調した音形で歌われます。

「Blutsverwandten annehmen(血縁として受け入れる)」の語はオクターヴ跳躍で強調され、力強く歌われます。結びつきの堅さを象徴する書法です。

「O allerhöchstes Gut(ああ、至高の善なる神よ)」から「Noch täglich an den Deinen?(あなたはいまなお日々、御自分の民に対して、なさらないことがあろうか)」にかけては、和声が短調へと傾き、神の慈しみの深さがいっそう陰影豊かに描き出されます。神のいつくしみがより深く胸に迫るようです。

10小節からは、楽譜に明記はないものの Arioso アリオーソ への移行と解します。

「Du kömmst und läßt dein Licht(あなたは来て、あなたの光を…)」の語に即し、順次進行&下降音形で〈天から下り来る神〉の到来が描かれます。

通奏低音とテノールがカノン(完璧なカノンではない)となり、語り合うように進む趣も微笑ましく思います。

とりわけ「Licht(光)」では跳躍上行が用いられ、輝きが一気に放たれます。

「vollem(満ちた)」「Segen(祝福)」の語はいずれも延ばされた音価で、美しい下降音形に乗って歌われます。16小節で「あふれる祝福とともに輝かせてくださる」と高らかに宣言し、曲は閉じられます。

後奏ではオクターヴ以上のなだらかな下降線が続き、神のご加護が人々の上に降り注ぐようです。

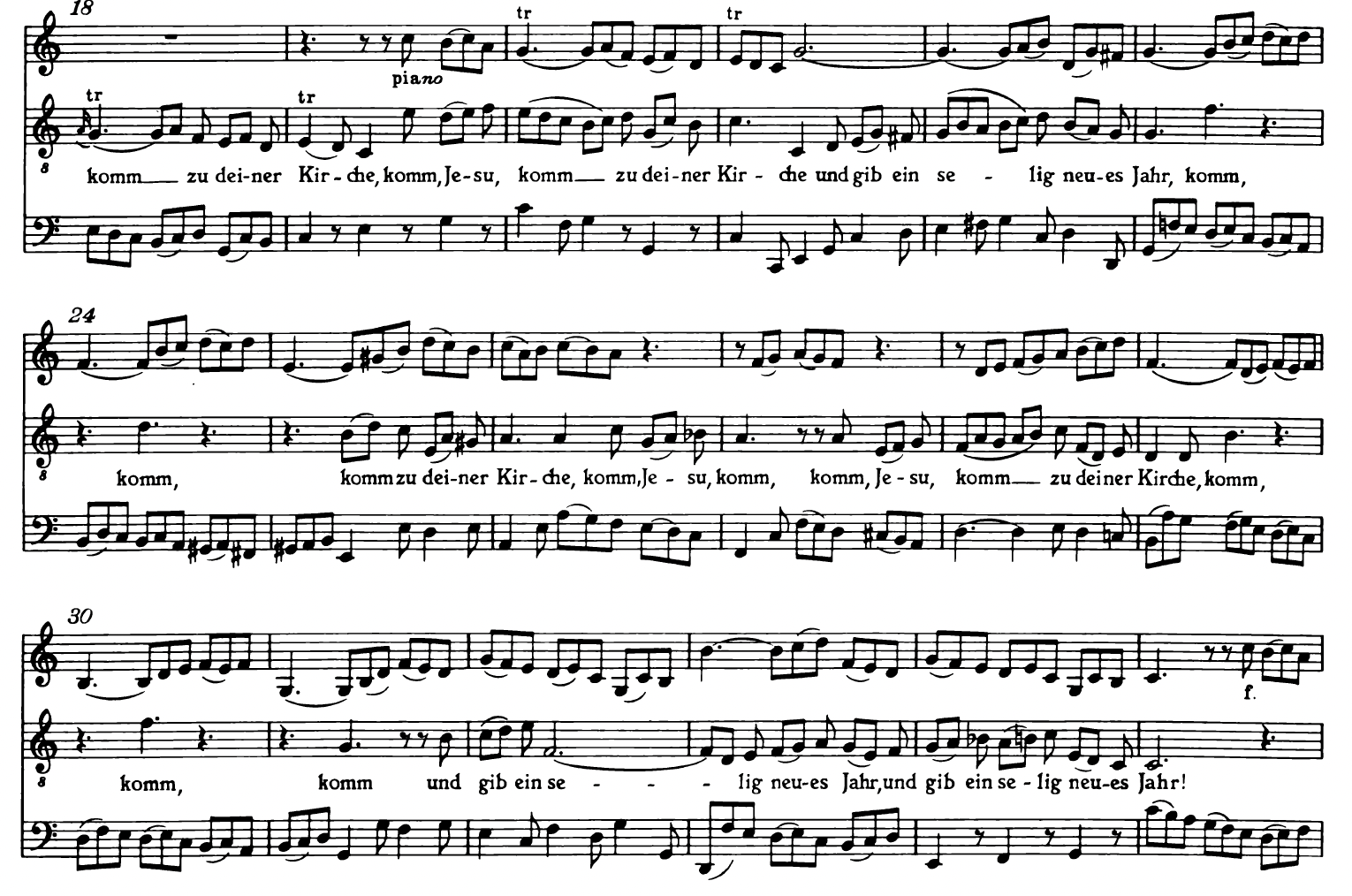

3. アリア(テノール)

“Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche,”

歌詞

Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche,

Und gib ein selig neues Jahr!

Befördre deines Namens Ehre,

Erhalte die gesunde Lehre

Und segne Kanzel und Altar!

来てください、イエスよ、あなたの教会に。

(教会の)新年を祝福で満たしてください。

御名の栄光を高く掲げ、

正しき教えを守り、

講壇と祭壇を祝福してください。

訳注(要点)

selig neues Jahr:待降節第1主日=教会年の新年のこと。

Befördre:(= befördere)で「促進する/高める」。

gesunde Lehre:直訳「健全な教え」

Kanzel und Altar:説教(講壇)と聖礼典(祭壇)=礼拝全体を指す定型表現。

楽曲の分析

ジーグ(Gigue) のリズムに乗って気分も軽やかです。

アリアはA-B-A’ の形式になっています。

教会暦の幕開けにあたり、イエスの教会への訪れと祝福を願うアリアです。

弦楽器のユニゾンによるオブリガートは、聖霊が天から降るさまを思わせます。

主題素材は大きく二つあり、順次進行&下降音形によって〈神の来臨/聖霊の降臨〉を描き、弾むような上行によって〈喜びの表出〉を示しています。

テノールは、弦のオブリガートと同型の旋律を受け継いで、流麗に歌い上げます。

とりわけ「komm(来てください)」が単音で二度、呼びかけのように置かれる箇所が印象的です。

音高の違いに応じてニュアンスを変え、低めでは親密な招き、高めでは切実な懇請へと表情を深めていくと、音楽の呼吸がいっそう生きてきます。

Bパートでは、調性が短調(イ短調・ホ短調・ニ短調)へと移り、音楽はぐっと陰影を深めます。

ここでは、教会も私たちも「正しい方向」へ歩むことが大切だという思いを正面から掲げ、来臨の主よ、そのことをこそ体現してください――と明確な願いを訴えます。

調性の翳りが、その切実さをいっそう際立たせています。

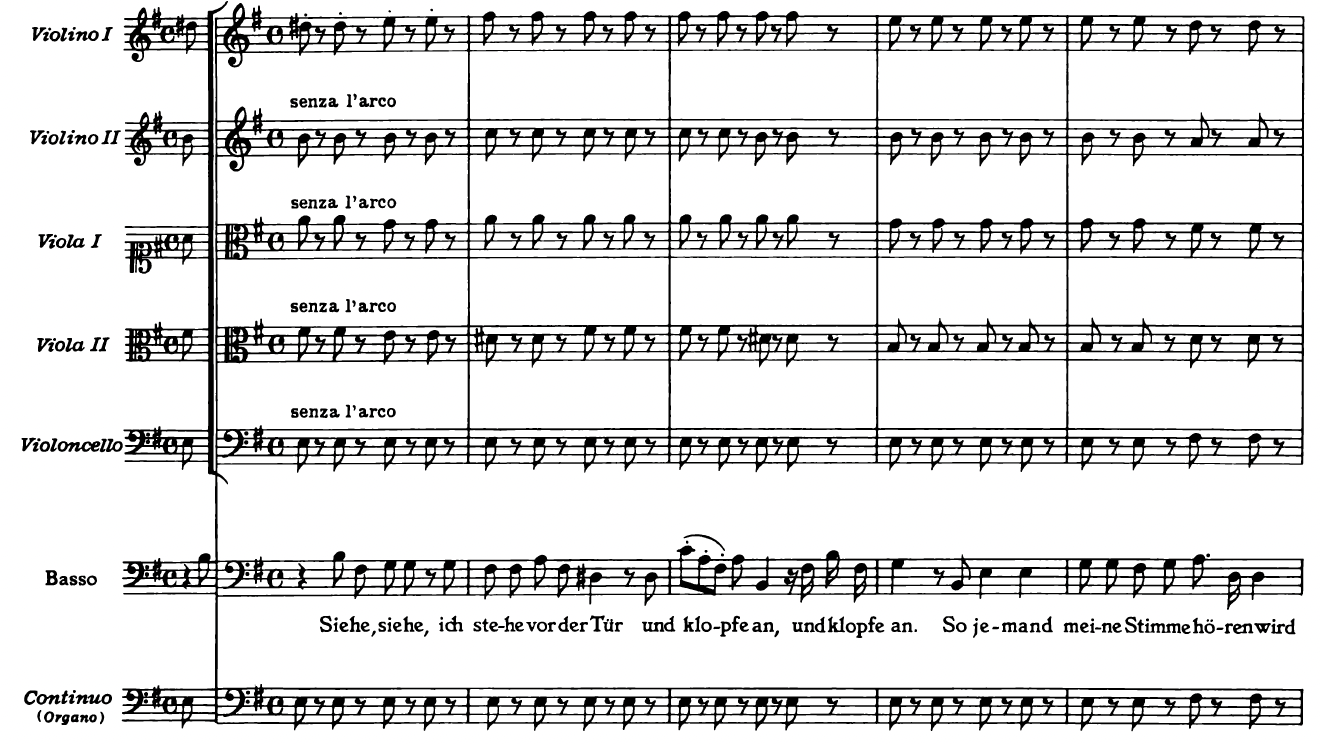

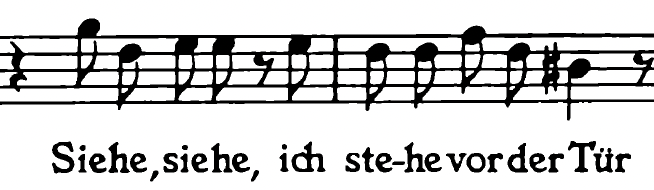

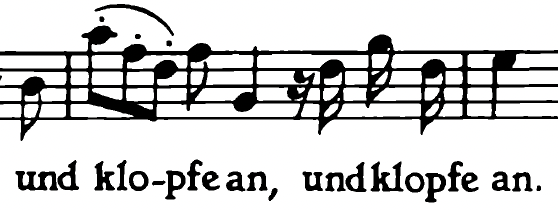

4. レチタティーヴォ(バス)

“Siehe, ich stehe vor der Tür”

黙示録 3:20

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.

So jemand meine Stimme hören wird

und die Tür auftun,

zu dem werde ich eingehen

und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.

「見よ、私は戸の外に立って叩いている。だれかが私の声を聞いて戸を開くなら、私はその人のところへ入り、その人と共に食事をし、彼もまた私と共に(食事をする)。」

主は今も扉の外に立ち、叩き続けておられます。

聞く・開くという応答によって交わりが回復し、ついには共に座す約束へと導かれます。

アドヴェントの中心主題「来臨と受け入れ」を、個と共同体の両面で照らす節です。

3:20は**「来てくださる主」の側の持続的行為**(立つ・叩く・呼ぶ)と、迎え入れる共同体の側の能動的応答(聞く・開く)を結ぶテクストとして重用されます。

1) 歴史的・地理的背景(ラオディキア)

ラオディキアは小アジア屈指の富裕都市で、銀行業・黒羊毛の織物・眼薬で知られていました。紀元60年の地震後も自力で再建した記録があり、自己完結的・自足的な気風が強かったと考えられます。

黙示録3:15–17の「生ぬるい」「富んでいて何一つ欠けがないと思っている」といった指摘は、こうした都市性格の宗教的反映です。

3:20は、その自己充足の殻の外側に主が立ち、関係の回復を求めて叩く――という、鮮烈な対比を形づくります。

2) 7つの書簡の修辞構造の中で

黙示録2–3章の各書簡は概ね、

①発信者の称号提示 → ②称賛 → ③戒め → ④勧告 → ⑤約束の構造を取ります。

ラオディキアには称賛がないのが特徴で、厳しい診断(3:15–18)と**「悔い改め」への招き(3:19)に続き、3:20が関係修復の扉**を開く核心の一句として置かれています。

3) 原語と構文が示すダイナミクス

文頭の「ἰδοὺ ἕστηκα(見よ、私は立っている)」は完了形で、「いまも立ち続けている」持続のニュアンスです。「κρούω(叩く)」は現在形で、ノックし続けている継続を表します。

続く「ἐάν τις ἀκούσῃ… ἀνοίξῃ(もしだれかが聞き、開くなら)」は条件節+接続法で、聞く→開くという自由な応答の順序を尊重します。

その後は将来形「εἰσελεύσομαι… δειπνήσω(入る/夕食を共にする)」で確かな約束が示され、主の主導(立つ・叩く・呼ぶ)→人の応答(聞く・開く)→相互交わり(入る・共食)という流れが明快に可視化されています。

終止の「… καὶ αὐτὸς μετ’ ἐμοῦ」は相互性の強調(彼もまた私とともに)で、対等な交わりへ回復されることを示します。

4) 象徴の網:扉・声・食卓

扉は個人の心の比喩として読まれることが多いですが、書簡全体の宛先は教会共同体です。したがって「共同体としての扉」という含意も強いと言えます。

声は呼びかけ・御言葉の象徴で、「聞く」(聖書的には従うを含む)ことが応答の第一歩です。

食卓(δειπνόν)は当時の主食である夕餉を指し、和解・親密・同席の象徴です。旧約の雅歌5:2(愛する方が戸を叩く)と重ね、花婿=キリストの来臨として読む伝統もあります。

新約ではルカ12:36(主の帰還を待つ僕)、ヨハネ14:23(「その人のところに行って共に住む」)、黙示録19:9(子羊の婚宴)などのテクストが響き合います。

5) 神学的射程:アドヴェントと「三つの来臨」

古来、主の来臨は

①歴史的来臨(受肉)

②現前の来臨(礼拝・共同体・個人への臨在)

③終末の再臨の三相

で語られます。

3:20は特に②を照らし、「今ここ」での関係回復に焦点を当てます。

主はこじ開けるのではなく、叩き続け、待ち続ける方として描かれ、私たちの聴従と受け入れによって交わりが成立します。

アドヴェントに読むとき、「来てくださる主」と「迎え入れる共同体」の相互行為が中心主題になります。

6) 個人か共同体か

文中の「ἐάν τις(もし誰かが)」は個の応答を視野に入れつつ、文脈は教会全体の手紙です。したがって、個人的献身の更新と共同体としての悔い改めの両面が要請されている、と読むのがバランスのよい理解です。

「外に立つ主」は、単に個人の心外ではなく、自己充足に閉じた教会の外側に立っておられる――という厳粛な図でもあります。

7) 聖餐との関係:直結ではなく「重なり」

ドイツ語訳の Abendmahl は「聖餐」を想起させますが、原語の δειπνόν はまず一般の夕餉です。ここは食卓交わり全般の象徴が基本で、聖餐的含意が重なると理解すると過不足がありません。

礼拝での適用では、御言葉の呼びかけ→悔い改め→和解の食卓という礼拝のダイナミクスと自然に呼応します。

8) 3:21への接続:食卓から「共座」へ

直後の3:21では「勝利を得る者には、私と共に座ることを許す」と、玉座の共座が約束されます。3:20の共食が、3:21の**共座(統治の分有)**へとスケールアップしていくのは印象的です。

交わりの回復 → 召命の再委託という救済史的なステップが、わずか二節の中で描かれています。

楽曲の分析

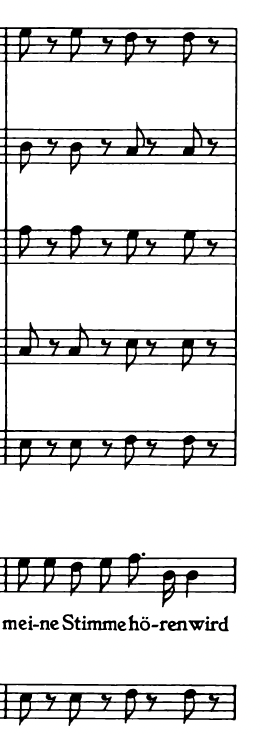

バスは vox Christi(キリストの声) を担い、信徒を〈ともに囲む食卓(宴)〉へと招きます。

弦楽器のピッツィカートは鮮烈で耳を驚かせます。主音を基準に 2・4・5・7 度の不協和音(いわゆる主音上の属7和音)という高いテンションで幕を開け、扉を叩くノックの所作を聴覚化し(視覚的イメージも喚起し)ます。

「Siehe(見よ)」は二度現れます。最初は強い呼びかけとして、二度目は落ち着いて歌われます。音高の違いがそのニュアンスを描き分けています。

「anklopfen ノックする」はスタッカートとスラーがつけられていて、旋律線を保ちながらドアをノックするように歌うことを要求します。

通奏低音は E音(ミ) を5小節目の第二拍まで頑として保持します。その不動の基盤は、イエスの威厳――岩のごとく動じない堂々たるお姿――を象徴しているように思われます。

5小節後半の「hören wird(聞こえるならば)」から和声がほどけ、**ト長調(G-Dur)**へと穏やかに移行します。扉を開いた者とイエスとの関係が和らぎ、好意と親しい交わりへ招き入れられていく気配を示しているかのようです。

つづく7小節3–4拍の九の和音、8小節1–2拍の七の和音 が響きに色彩を添え、たそがれの移ろいと、食卓を囲む温かな雰囲気を芳醇な和声で演出します。

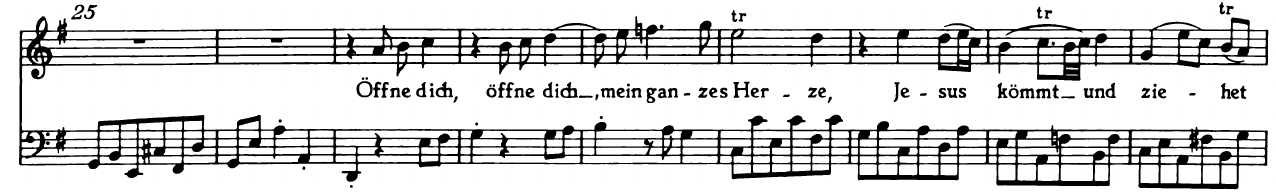

5. アリア(ソプラノ)

“Öffne dich, mein ganzes Herze,”

歌詞

Öffne dich, mein ganzes Herze,

Jesus kömmt und ziehet ein.

Bin ich gleich nur Staub und Erde,

Will er mich doch nicht verschmähn,

Seine Lust an mir zu sehn,

Daß ich seine Wohnung werde.

O wie selig werd ich sein!

ひらけ、わが心よ。

イエスはいま来り、私のうちに住まわれます。

私は塵にすぎない者ですが、

主はなお私を退けず、

私のうちに喜びを見いだし、

私を御住まいとしてくださいます。

ああ、なんと幸いなことでしょう。

Öffne dich, mein ganzes Herze:心に向けた呼びかけ。ganzes は「全存在を込めて/全き心で」のニュアンス。

ziehet ein:einziehen=「住みつく/住まう」含みもあり、**「内にお入りになり住まわれる」**と解せます。

verschmähn:詩的省略(= verschmähen)。「卑しんで退ける、軽蔑して受け入れない」。

Seine Lust an mir zu sehn:直訳「私において主の喜びを見る」→**「私を喜びの対象として受け入れる/私のうちに御心の喜びを見いだす」**の意。

seine Wohnung werden:**「主の住まい(神殿)となる」**という親密さの比喩

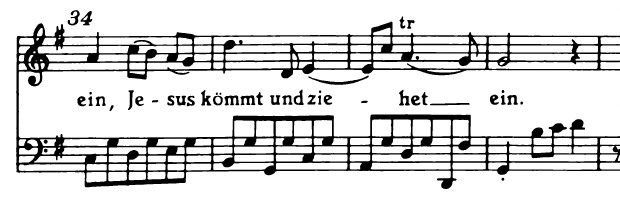

楽曲の分析

このアリアはダ・カーポ形式(A–B–Aʼ)で書かれています。

前曲に描かれた「主が扉を叩く」というイメージは、物理的な扉だけでなく、信徒の心の扉を叩くことまで含意しています。

本ソプラノ・アリアはまさにその「心」に焦点を当てます。

愛らしい曲想のうちに、迷いのない清々しさと、安心に支えられたおだやかさがただよっています。

表層にとどまらず、自ら心を開き、主の呼びかけに応えるとき、恐れや不安から解放され、真の平安が訪れる——そのメッセージが「Öffne dich, mein ganzes Herze(ひらけ、わが心よ)」という呼びかけに凝縮されています。

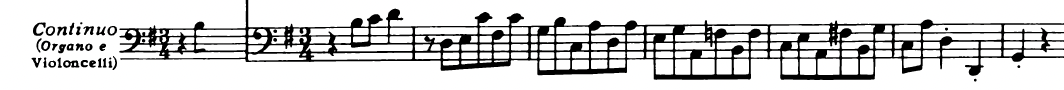

冒頭の通奏低音は、ソプラノの「Öffne dich」の旋律を先取りして提示します。

続く8分音符のパッセージは一連の線として記されていますが、実際には低音域の表拍と高音域の裏拍から成る二声が絡み合う書法になっており、内声対位の妙味が際立ちます。

上行系で呼びかけるような歌い出しは印象的です。

27小節からは、ソプラノと通奏低音が交互に「Öffne dich」の旋律を奏でて、気分は高揚していきます。

終止では、ヘミオラが使われます。

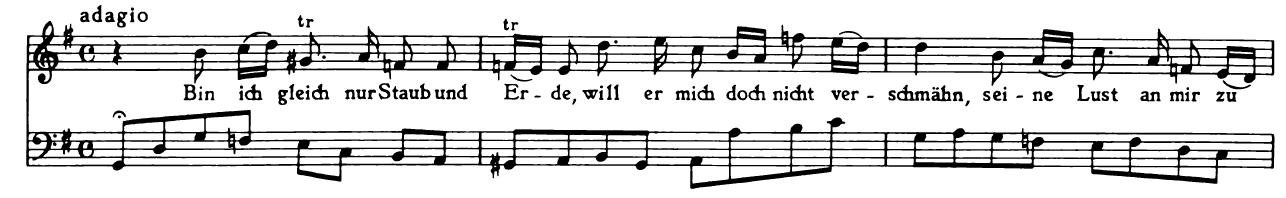

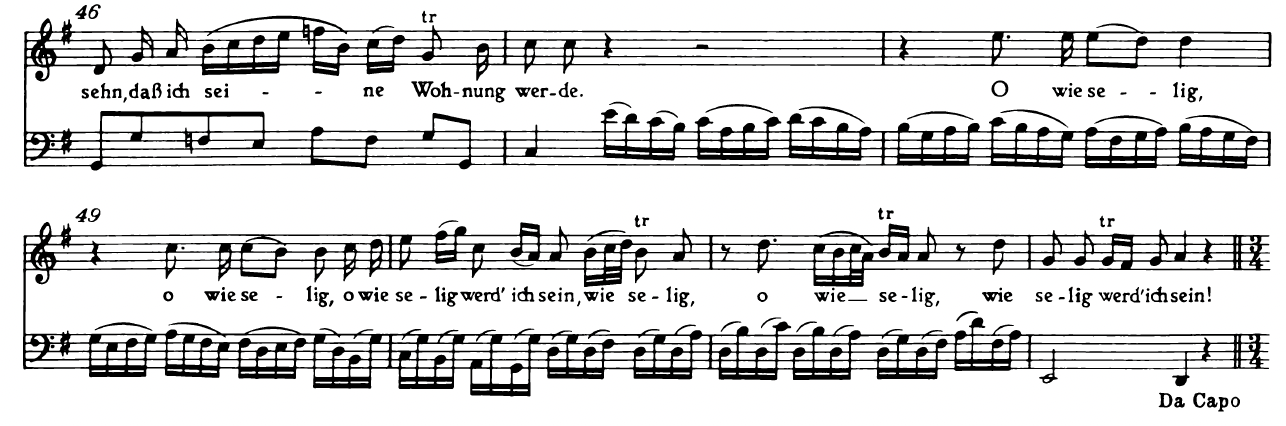

中間部は Adagio に転じます。

「Bin ich gleich nur Staub und Erde(私は塵にすぎない者ですが)」の箇所では、旋律が意図的に低い音域に据えられているように感じます。

8分音符の緩やかなグラウンドバスの音形に支えられて進む音楽は、主への謙虚さを体現しています。

「selig(至福)」は六度も反復されます。

ここで低音(通奏低音)の音形が16分音符へと細分化するのは意味があるように思われます。

先のグラウンド・バスに比べて開始音域が十度も高いため、天上に浮かぶような感覚と幸せの異界へ誘われる錯覚が生まれます。

その充実感は、音域の下降とともに地上へと降りてきます。主に心を開くことは正しいという確信を得て、Bパートの最後は感嘆符で歌われます。

ダ・カーポの後は、一度目よりも確信に満ちた表情で歌われるのがふさわしいと感じます。

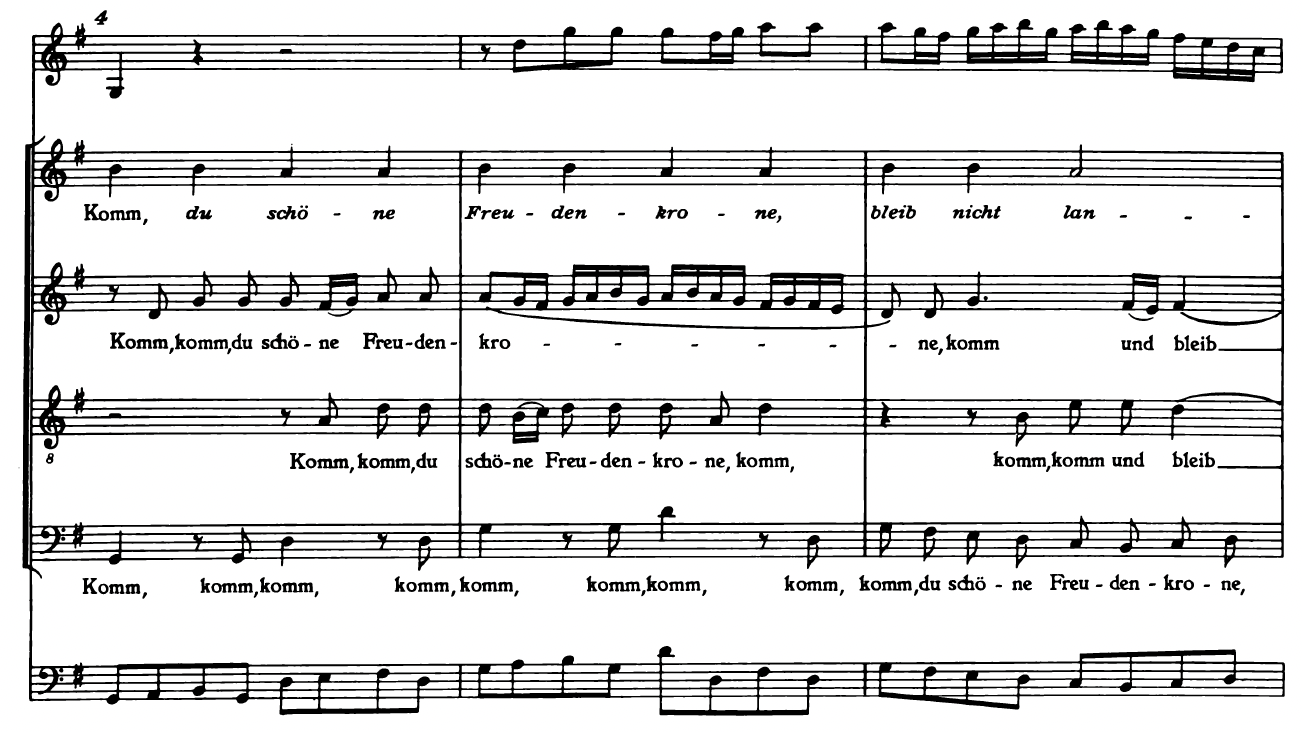

6. コラール(合唱)

“Amen, Amen! Komm, du schöne Freudenkrone,”

Amen, amen!

Komm, du schöne Freudenkrone, bleib nicht lange!

Deiner wart ich mit Verlangen.

アーメン、アーメン。

来たれ、美しき喜びの冠よ、どうかすぐに来てください。

私はあなたを慕い望みつつ待っています。

出典と背景

作詞・作曲はいずれもフィリップ・ニコライ(1556–1608)。1597年に詩を作り、1599年に著書『Freudenspiegel deß ewigen Lebens(永遠のいのちの喜びの鏡)』で初出しました。同書には〈Wachet auf, ruft uns die Stimme〉(目覚めよ)も併載されています。

詩は全7節で、花婿なるキリストと花嫁なる魂(教会)の愛の交わりを歌う「霊的な花嫁の歌」。詩の背後には詩編45篇(花嫁の歌)の主題が置かれています。

各節の頭文字がWEGUHZWとなるアクロスティック(頭文字連ね)で、ニコライの教え子ヴィルヘルム・エルンスト・ツー・ヴァルデックの名を記念していると伝えられます。

神学的イメージ:「明星=キリスト」

〈Morgenstern(明けの明星)〉はキリストを象徴する古い比喩で、黙示録22:16「…私はダビデのひこばえ、輝く明けの明星」で明示されます。関連箇所として2ペトロ1:19(心に明けの星が昇る)や民数記24:17(ヤコブから出る星)がしばしば参照されます。

典礼的には公現祭(顕現日/主の公現)と結びつくことが多い一方、受胎告知や入城主日と関連付けられることもあります(「来臨」の主題ゆえ)。

旋律(コラール)

旋律はZahn 8359。ニコライ自身の旋律とされますが、1538年のストラスブール詩篇歌の旋律との親縁が指摘されています。形式はルター派コラールに典型的なバール形式(AAB)。

BWV 61 との関係(最終曲)

BWV 61の終曲は、このコラールの**第7節後半(Abgesang)**を採用した四声コラール。「Amen, amen! Komm, du schöne Freudenkrone…」という切実な呼びかけで締めくくります。

バッハは同コラールをBWV 436(四声体)でも独立設定しており、ほかにもBWV 1(同名のコラール・カンタータ)など数多くの作品で用いています。

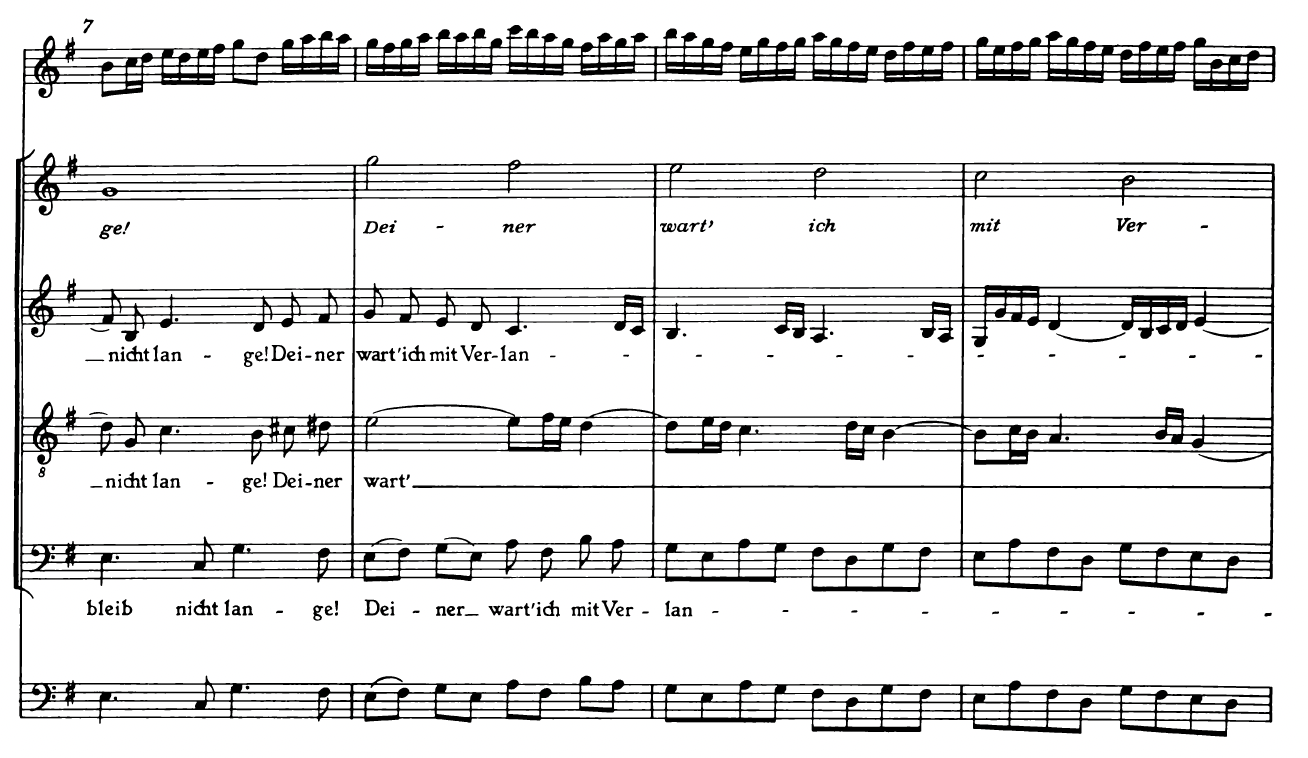

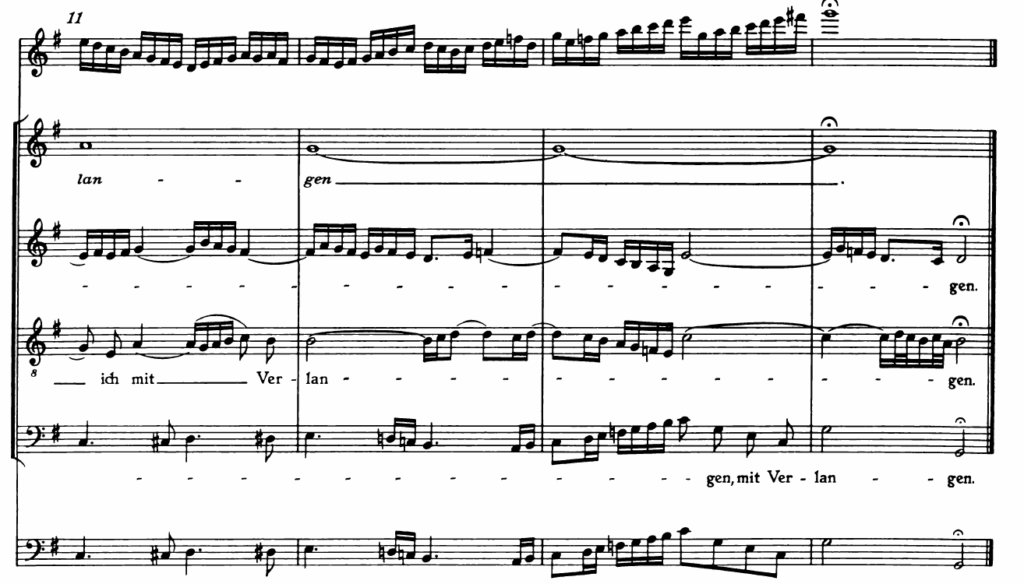

楽曲の分析

ニコライのコラール〈輝く明星〉は、キリスト=明星のイメージで来臨と花嫁の交わりを歌います。

最終曲では第7節後半が終曲に置かれます。

**「アーメン、早く来てください」** という嘆願で、アドヴェントの希望を結晶させます。

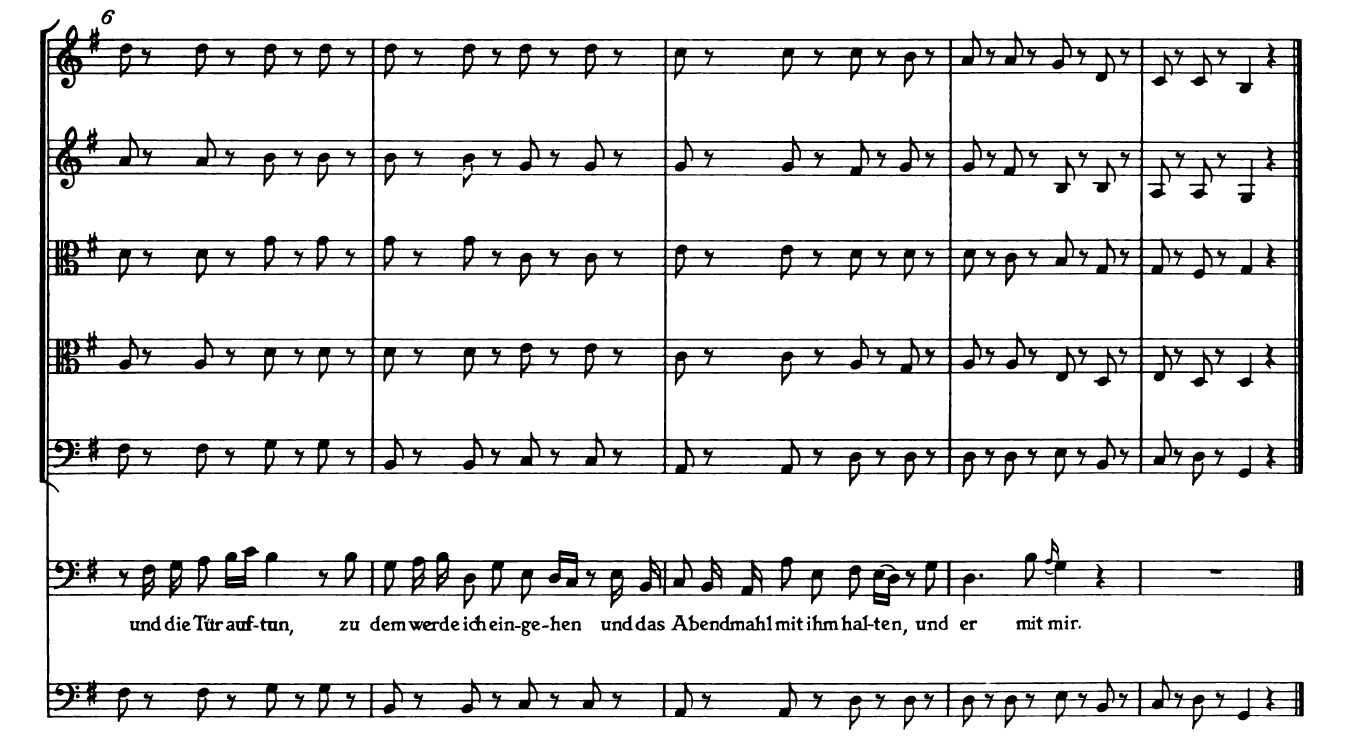

冒頭では、バスと通奏低音がコラール旋律の「Amen」を先導し、それに導かれるようにソプラノが同旋律を受け継いで歌います。

まるで会話のような受け渡しが印象的です。

内声は16分音符で華やかに装飾します。

「komm(来てください)」は躍動感のある音形で書かれて期待感を高めます。

通奏低音も8分音符で力強く前進します。

8小節からの下降音形(コラール旋律)には、56の和声 → 基本形 のゼクエンツ(反復進行)が据えられ、「これしかない」というバスラインです。

11小節ではバスが半音進行で、楽曲に彩りを添えます。

12小節からのコーダは3小節にわたる長大なアーメン終止 (4度→1度の和音への連結)となります。

4度のハーモニーが鳴るだけでなく、全体の調性が **ハ長調** で書かれているのが興味深い点です。通奏低音がハ音へと駆け上がった後、再び低音へと広がり、充実した和音で終止を迎えます。

特筆すべきは、ヴァイオリンの独立パートです。

高音域で絶え間なく続く16分音符は、主の来臨を待ちきれない高鳴りを描き、最後には3点ト音にまで到達して、待降節の歓喜を鮮烈に表現します。