― 若きバッハの苦悩と輝きと―

1707年の6月、アルンシュタットからミュールハウゼンへとやってきた若きバッハは、同地のオルガンの拡充に着手すると共に、「より整えられた環境」の中で教会音楽全般の整備に乗り出した。

翌年の6月まで、わずか一年に過ぎなかった彼のミュールハウゼン時代は、この教会音楽への積極的な取り組みによって、音楽的な豊穣の時代となった。本日演奏される4つのカンタータも、この時期に誕生したものである。

ミュールハウゼン時代のバッハのカンタータは、まだ多くの点で17世紀以来の伝統にしたがっていた。同時代のハンブルクの牧師、エールトマンによって導入されたオペラ起源のレチタティーヴォ―アリアの形式はまだみられず、テクストそのものも、詩編を中心とし、伝統的に音楽化されてきた聖書箇所にほぼ限られていた。

カンタータ第131番《深き淵より、われ汝に呼ばわる、主よAus der Tiefen rufe ich, Herr, zudir》(BWV131)では、詩編第130編とリングヴァルトの讃美歌《主イエスキリスト、汝こよなき宝Herr Jesu Christ, du höchstes Gut》のテクストとが組み合わされている。

詩編130編は「7つの悔悛詩編」のうちの一つとされ、ウルガータ(ラテン語)訳聖書の「de profundis」という訳語とともに親しまれた。

「深き淵 profundis」とは、「生ける者らの地」(詩編第27編13節)からもっとも遠く低く、死と隣り合わせの場所とされている。

この立ち位置から始まる詩編第130編は「瀕死の苦難にあって神を呼び、ひたすら神の赦しにすがり、救いを待ち望む個人ないし民族の、嘆きと信頼の歌」(松田伊作)とされている。

古来多くの作曲家が、この「深き淵」に思いをめぐらせ、テクストからインスピレーションを得た音楽を書いた。

当時のミュールハウゼンでは三位一体節後に「悔い改めの礼拝」がおこなわれる習慣があったが、直接的にはバッハ着任の直前におこった大火災への「悔い改めの音楽」が必要とされたことが、カンタータ第131番作曲の契機ともされている。

バッハは「深き淵profundis」をどのように音楽化したのであろうか。

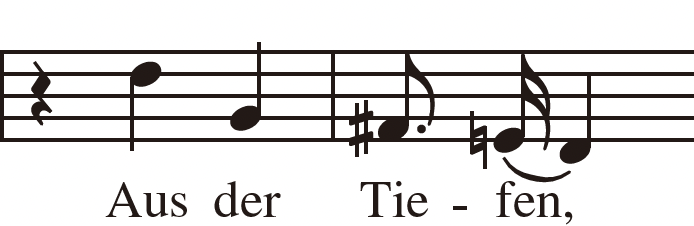

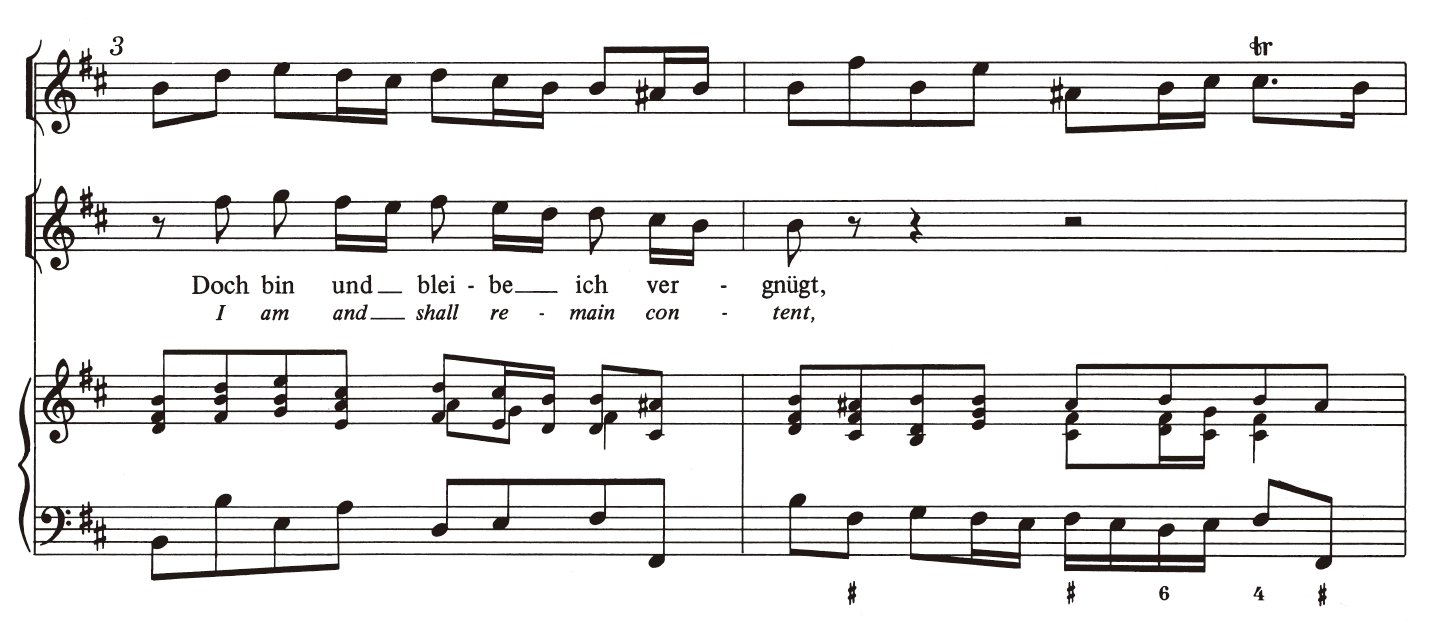

第130番、第1曲の短い前奏に続いて合唱各声部に歌われる「深き淵よりAus der Tiefen」のテーマは、下降音型によって「深き淵」の明確なイメージを音として表現している(譜例1)。

(譜例1)

だが同時に「そこに追いやられたのは自分の罪の結果なのだ」という、同じ詩編第3節にあらわれる認識をバッハもまた共有しており、このテーマは「深き淵」の単なる描写にとどまらず、そこに居る人間の「へりくだり」をはっきりと示すものとなっている。

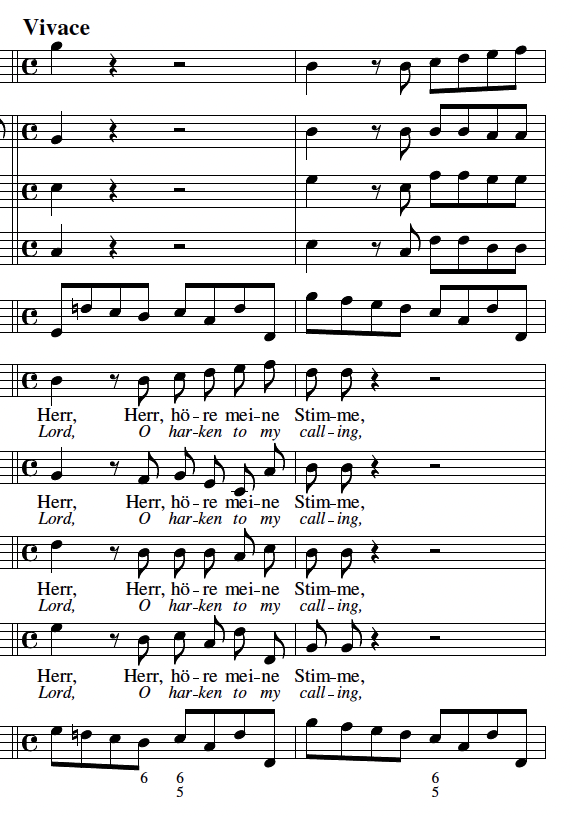

合唱が「主よ、私の声を聞いてください」とうたう部分になると音楽はヴィヴァーチェになり(譜例2)、切迫したテンポの中でフーガがあらわれる。

(譜例2)

これは、「深き淵」をうたった部分全体を前奏曲としてその後にフーガを導入する、鍵盤作品における「プレリュードとフーガ」の様式にならったものである。

このような「深き淵」における苦難と絶望、そこにおかれた人間の切迫した呼びかけからなる音楽は、バッハ最初期のカンタータ第150番《主よ、われ汝をあおぎ望むNach dir, Herr, verlanget mich》(BWV150)にもみられる。

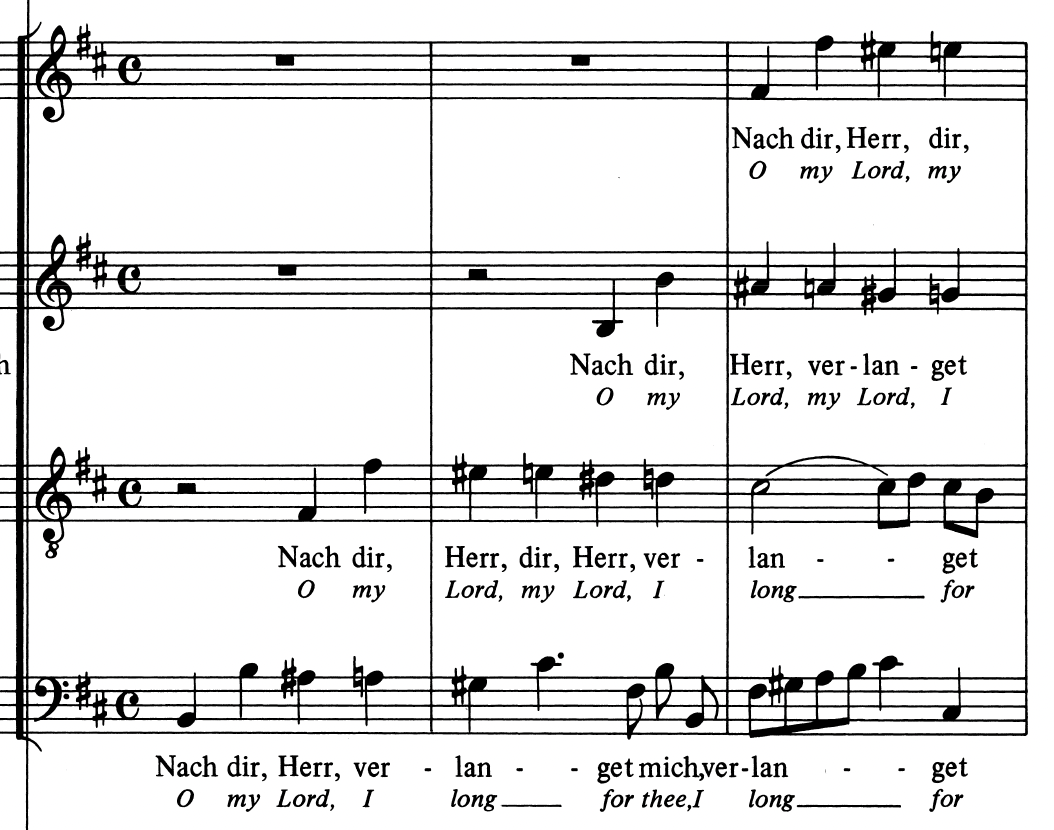

素朴な悲しみをたたえたシンフォニアに続いてうたわれる第2曲の合唱では「あなたのことを、主よ、私は求めています」という最初の歌詞が、オクターブ上行から明確なラメントバス(嘆きのバス)へと続く悲劇的な旋律線(譜例3)でうたわれる。

(譜例3)

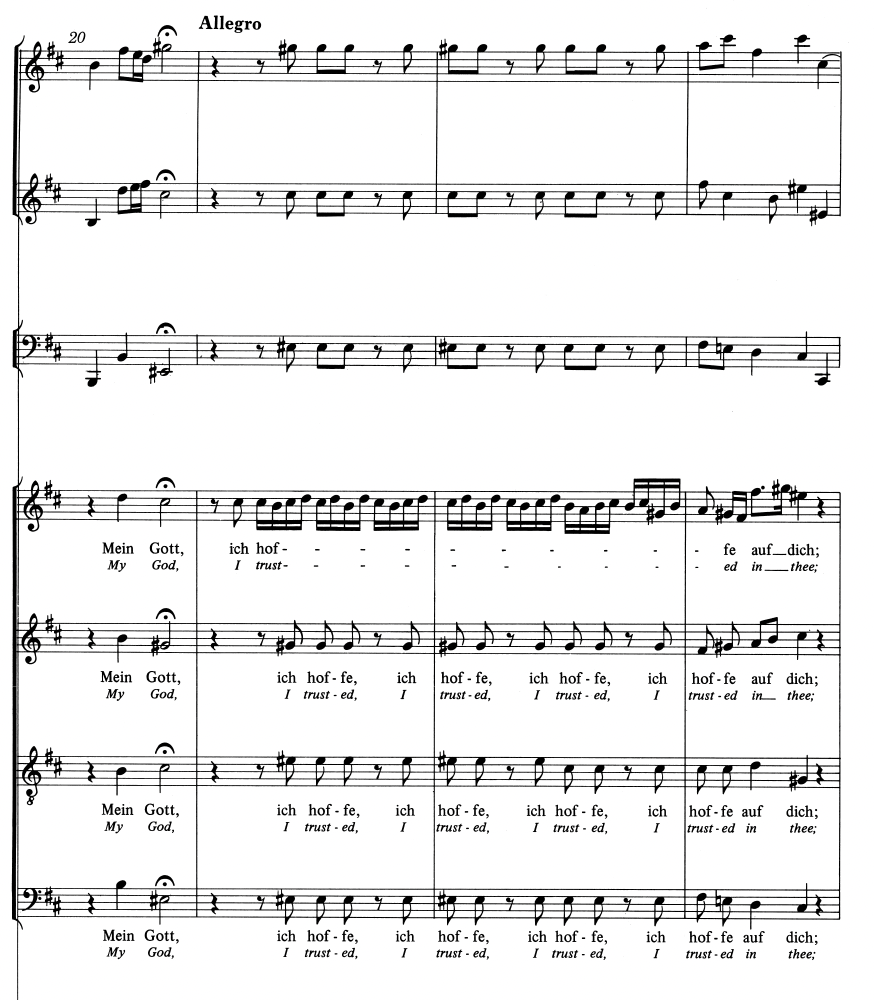

主をあおぎ望む「私」はやはり「深き淵」にいるのだ。その後「私の神よ、私はあなたに望みをかけています。」という歌詞になると、激しい情動をともなったアレグロに変わり(譜例4)、テクストが「敵が私のことで喜ばないように」と歌うに至って、またもや切迫したテーマを持つフーガがあらわれる。

(譜例4)

カンタータ第150番はその成立時期、用途がはっきりしないことと、17世紀以来ドイツの教会音楽に多く見られる詩編(第25編)をテクストとしたモテット風の楽曲構成をとっていることから、かつてアーノルト・シェリングによって、バッハの真作か否かが議論されたことがあった。

しかし、このカンタータの最初の合唱曲における「自己の立ち位置(深き淵)の認識 → 激しい情動をともなった神への希求」という流れは第131番のそれと全く同じであり、テクストにみられる「祈り」「信仰告白」「確信」の三要素をもとにした楽曲構成には、若きバッハの独創性が確かにみとめられる。

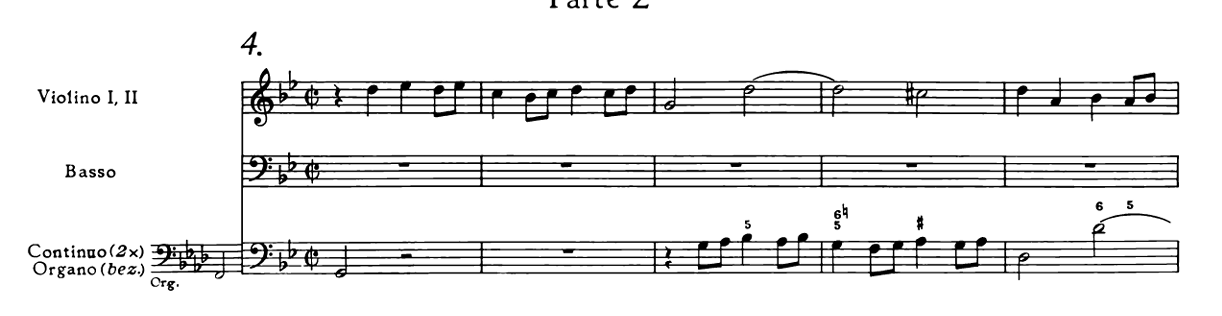

カンタータ第150番の第3曲ではソプラノが「けれど、いつも満足しています」とうたうが、この旋律(譜例5)は、のちにカンタータ第187番《彼らみな汝を待ち望むEs wartet alles auf dich》(BWV187)の第二部第4曲で、イエスの山上の垂訓(だから「何を食べようか?」「何を飲もうか?」「何を着ようか」と思いわずらうな)を導入するヴァイオリンの旋律(譜例6)へと通ずる。

(譜例5)

(譜例6)

神をあおぎ望む者のみじめな現実にもかかわらず「満ち足りる」ことのできる、その信頼感の根底には、他ならぬイエスと彼の「十字架」があることを、音楽が先んじて指し示すかのようである。

翻ってカンタータ第131番の第2曲においても、バスが神の裁きをおそれる中、ソプラノの「このような重荷を背負う私を憐み、私の心からその荷を取り除いてください。

あなたは十字架での死の苦しみによって、それをあがなってくれたのですから」というリングヴァルトのコラールが導入され、一転して全音階的で安定した第3曲「私は主を待ち望む」の合唱へと繋がっていく。

「音楽による説教」としての教会カンタータ ― 当初は「カンタータ」の呼称は使われず、「教会曲」または単に「音楽」と呼ばれていたが ― という存在からすれば、テクストを悲嘆と絶望におわらせず、信仰から希望へと展開していく流れは当然とも言える。

だが「深き淵profundis」にあって、そこに至った自らの罪を認めた上で「主を信頼して待ち望む」人間の状況を、「十字架のキリスト」を分岐点として音楽で克明に描いていくバッハの音楽は、のちの《マタイ受難曲》まで一貫して変わることがなかった。

若きバッハにおいて「深き淵」とは、奉職することとなったミュールハウゼンの大火災や、前任地アルンシュタットでの、一部はバッハ自身に起因するさまざまな葛藤などといった苦境への認識と重なるところがあったのかもしれない。

苦境から神に呼びかけ、「十字架のキリスト」を介して神への信頼と待望を表明するテクストと音楽の図式は、結婚式や市参事会員交代式など、世俗の諸行事の素朴な喜びをうたったカンタータとも無関係ではない。

カンタータ第196番《主はわれらをみ心に留めたまえりDer Herr denket an uns》(BWV196)は、「神による家の祝福」を祈る詩編115編のテクストに集中し、ミュールハウゼンの会衆の保守的な趣味にあわせるかのように伝統的な楽曲構成をとる、結婚式のためのカンタータである。

だが素朴な喜びをうたう音楽の中に「主は祝福します、小さな人、大きな人のどちらも」というテクストが導入される時、最初の妻を失い、1708年6月にレギーナ・ヴェーデマン ― バッハの最初の妻マリア・バルバラのおば ―と再婚したミュールハウゼンの牧師ヨハン・ローレンツ・シュタウバーの姿が浮かんでくる。

カンタータ第196番はこの二人の結婚祝いとして作曲され、それゆえに「別離の悲しみを経た婚姻のよろこび(シュピッタ)」がうたわれるのだ。

終曲では再び「プレリュードとフーガ」形式の音楽の中に「人生の嵐」をおもわせるモティーフが導入される。

カンタータ第71番《神はいにしえよりわが王なりGott ist mein König》(BWV71)は、ミュールハウゼンの市参事会員交代式のためのカンタータである。ハ長調の圧倒的な分散和音で開始されるこのカンタータにおいてバッハは、いくつかの桟敷と階上の小部屋がついた、聖マリア教会の空間を活かすために複数の演奏体を用いた。

器楽合奏Ⅰ Tp.1~3 ティンパニ

器楽合奏Ⅱ ヴァイオリン1,2、ヴィオラ、ヴィオローネ

器楽合奏Ⅲ オーボエ1,2、バスーン

器楽合奏Ⅳ リコーダー1,2、チェロ

声楽合唱Ⅰ ソリスト(ソプラノ、アルト、テノール、バス)

声楽合唱Ⅱ リピエノ(ソプラノ、アルト、テノール、バス)

オルガン 通奏低音

通奏低音に用いられた聖マリア教会のオルガンは二つの手鍵盤とペダルに30の音栓をもち、バッハの意見にしたがって拡充された。

このオルガンを支えとした重層構造をもつカンタータ第71番の器楽編成は、使徒行伝第2章に記された、聖霊のはたらきによる「多言の奇跡」をそれ自体で表すかのようであり、若いバッハの意欲がストレートに伝わってくる。

後のライプツィヒ着任後の市参事会とのさまざまな軋轢を思い起こすと、わずか一年の在任におわったミュールハウゼンの市当局とバッハとの、後々にまで至る良好な関係は不思議ですらあるが、第2曲で引用される80歳の老僕バルジライの引退の言葉に対しては、第3曲で合唱が「あなたの老年が青年のようでありますように」と通奏低音にともなわれた互換フーガでうたい、ねぎらいの言葉を送る。

若き教会音楽家バッハの名を一躍世に知らしめたカンタータ第71番は、輝かしい音楽の翳で「深き淵」を幾度も目の当たりにした人生へとまなざしを向け、世俗の業務である市参事会のはたらきに、聖霊を介した神の助けを祈るのである。

昨年よりカンタータ全曲演奏を開始している若き古楽団体、プロムジカ使節団が、ミュールハウゼン時代の若きバッハの音楽に通底する霊的な衝動を正しくとらえ、「深き淵profundis」と天国とのあわいを行き来する振れ幅の大きな音楽に、あらたな光をあててくれることを願ってやまない。

(文:中川 郁太郎)

参考文献:

Dürr, Alfred. 1999[2006]. Johann Sebastian Bach. Die Kantaten. Kassel: Bärenreiter.

Schulze, Hans-Joachim. 2007. Die Bach-Kantaten. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.

磯山雅ほか、1996、『バッハ事典』東京書籍。

ウィリアムズ、P、2025、『J.S.バッハのオルガン音楽全曲解説』廣野嗣雄・馬淵久夫監訳、東京:朝倉書店。

ヴォルフ、Ch、2004、『ヨハン・ゼバスティアン・バッハ ―― 学識ある音楽家』秋元里予訳、東京書籍。

川口洋(編著)、1996『キリスト教用語独和小辞典』東京:同学社。

樋口隆一、1987『バッハ カンタータ研究』東京:音楽之友社。

松田伊作(訳)、1998、『詩篇』東京:岩波書店。 若林敦盛(訳)、2007、『対訳 J.S.バッハ声楽全集』東京:慧文社。