《深き淵から主よ、われ汝を呼ばわる》

用途:悔い改めの礼拝?

初演:1707/08年、ミュールハウゼン

歌詞:G.Ch.アイルマン編? 詩篇第130篇(ルター訳)。第2,4曲; B. リングヴァルトのコラール「主イエス・キリスト、汝こよなき宝」(1588)第2・5節(定旋律=BWV334)。

編成:SATB, 合唱; Ob, Fg, Vn, Va1, Va2, bc

基本資料:自筆総譜=ニューヨーク、個人蔵(facs:CA)。

演奏時間:約25分

【出典】

磯山雅・小林義武・鳴海史生 編著『バッハ事典(DAS BACH LEXIKON)』東京書籍、1996年。

🎼 楽譜のリンク

IMSLP : BWV 131

目次(全5曲)

※ 曲名をタップすると、各曲の解説にジャンプすることができます。

1. 合唱

“Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir”

2. アリア(バス)+コラール(ソプラノ)

“So du willst, Herr, Sünde zurechnen”

+ “Erbarm dich mein in solcher Last,”

4. アリア(テノール)+コラール(アルト)

“Meine Seele wartet auf den Herrn”

+ “Und weil ich denn in meinem Sinn”

全体の解説

カンタータ《Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir(深き淵より、主よ、我は汝に呼ばわる)》BWV 131 は、ヨハン・セバスティアン・バッハがヴァイマル以前に作曲したとされるわずかな作品のひとつであり、その作曲年が確定している作品です。オリジナルの自筆スコアが現存し、その最後にはバッハ自身の筆跡でこう記されています:

「作詞:Georg Christian Eilmar による。演奏地:Mühlhausen にて。作曲:Joh. Seb. Bach」

このカンタータは詩篇130篇に基づいており(ただし第2曲と第4曲にはバルトロマイス・リングヴァルト(1588)によるコラール《Herr Jesu Christ, du höchstes Gut》から2つの節が挿入されています)、そのため作曲年はバッハがミュールハウゼンのDivi Blasii教会のオルガニストだった1707年7月から1708年6月の間と推測されます。

Georg Christian Eilmar(スコアの最後にバッハが言及)はバッハの上司ではなく、マリエン教会の首席司祭でした。彼と市参事会のJohann Adolf Frohneは、ミュールハウゼンの2つの主要教会で交代で説教していたため、バッハとも近しい関係にあったと推測されます。この作品は、1707年5月29日にミュールハウゼンで発生した火災の後にマリエン教会で行われた悔い改めの礼拝で演奏された可能性がありますが、これを裏付ける確たる証拠は見つかっていません。

スコアはアメリカに現存しており、紙のサイズは32.5×20.5cm、表紙には(不正確なラテン語で)以下のように記されています:

Aus der Tiefen rufe / mich / a / a 2 / 2 Violini / Fagotto / C / 4 Voci / Basso Continuo / di J. S. Bach

オーボエとファゴットは「a-Moll」で、他の声部は「g-Moll」で書かれています。ヴィオラはテノール記号で書かれており、これはバッハが初期の作品に頻繁に用いた書き方と一致しています。透かし模様から、この紙がミュールハウゼンで用いられていたものであることが判明しています。

自筆譜は非常に丁寧に書かれていて、修正が少なく、書き急いだ形跡もないため、浄書用とみなされています。このスコアの後の来歴は明らかではないが、1800年頃に書かれた写し(現在ボン大学に所蔵)により、バッハの息子ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハの時代まで存在していたことが確認されています。

ミュールハウゼンの演奏状況について

ミュールハウゼンの音楽環境は多様であり、このカンタータの初演が公式な委嘱であったかどうかは不明ですが、もしそうであれば、ギムナジウムの生徒や町の音楽家が演奏した可能性が高いでしょう。一方で、楽器編成が室内楽的であることから、より小規模な演奏形態(ソリストによる演奏)も想定されると考えます。

実際、曲中にはソリストが適している箇所(第1曲の冒頭や第3曲の情熱的なコロラトゥーラ)もあり、そういった解釈での演奏にも取り組んでみたいです。

構成と楽章分けについて

現代的な楽章分けに従っているが、バッハはこの作品を連続的な流れのある一体の作品として意図していた可能性が高いです。第2曲(コラール)以外のすべての楽章は前後と明確な区切りなしに連続しており、流れるような構成となっています。第3曲を中心にシンメトリック(左右対称)的な構造をとっており、また、作曲に際してはルター派教会音楽の伝統を学ぼうとする姿勢が明白に感じられます。

BWV 131a について

終曲のオルガン版(BWV 131a)は1891年、ナウマンによって出版されていますが、その真贋には依然として疑問が残っているため、現在の版では比較資料として付録に含まれています。

詩篇全体との連関 – 共同体の回心のプロセス

詩篇130篇は、以下のような内面的救済のプロセスを描いています。

個人的悔い改め(1〜2節)

→「深き淵より叫ぶ」

罪の告白と赦しへの信頼(3〜4節)

→ 「赦しがあなたにある」

待ち望む信仰(5〜6節)

→ 「主を待ち望む」

共同体への呼びかけ(イスラエル)(7〜8節)

→ 「イスラエルよ、主を待て」

ルター派教会音楽の伝統

ルター派教会音楽は、宗教改革者マルティン・ルターの思想に基づき、16世紀初頭から発展しました。

ルターは音楽を礼拝の中心的要素と考え、ドイツ語による**会衆賛美歌(コラール)**の普及に尽力します。

コラール(賛美歌)

信徒が歌えるドイツ語のコラールを重視し、ルター自身も多くの賛美歌を作詞・作曲しました。

これらのコラールは、礼拝の中心的存在となり、教会音楽の要として定着します。

オルガン音楽

コラール旋律を装飾・発展させたオルガン曲が多く書かれ、礼拝に彩りを添えました。

オルガニストにとっての重要なレパートリーでもありました。

オルガン音楽の形式例

コラールフーガ:コラール旋律をフーガ形式で展開

コラール前奏曲:旋律を装飾して短く演奏

コラール幻想曲:旋律を自由に展開・変奏

合唱曲

コラールを基にした合唱曲も多数存在し、礼拝で用いられました。

**コントラファクタ(世俗曲の歌詞を宗教詞に差し替える手法)**や、**コラール・モテット(定旋律を含む対位法的な合唱作品)**といった形式も広がっていきます。

音楽理論

ルター派の音楽理論家たちは「音楽は神の栄光をあらわす手段」と捉え、理論的探究を深めました。

この伝統は、バッハの音楽理論への深い理解と創作に繋がっていきます。

バッハ以前のルター派を代表する作曲家たち

| 作曲家名 | 解説 |

|---|---|

| ヨハン・ヴァルター | ルターの協力者で、最初のドイツ語教会音楽集を出版。 |

| ニコラウス・フォン・アムスドルフ | ルターの友人で、コラールの作曲家としても知られる。 |

| ヨハン・アンブロジウス・バッハ | J.S.バッハの父。音楽一家に生まれ、教会音楽に深く関与。 |

音楽構造と創意工夫

本作では、モテット風の厳格な構成の中に、

オルガン曲の「プレリュードとフーガ」的な形式

定旋律(定まった旋律)を使ったコラール前奏曲

その旋律を装飾するアリア

などが織り込まれています。

バッハはこの作品を通じて、ルター派教会音楽の伝統を理解しながら、すでに創意工夫に満ちた独自の語法を模索し始めていたことがうかがえます。

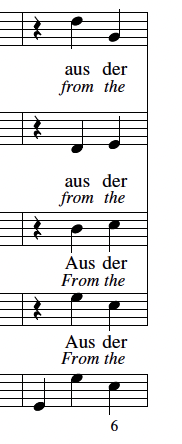

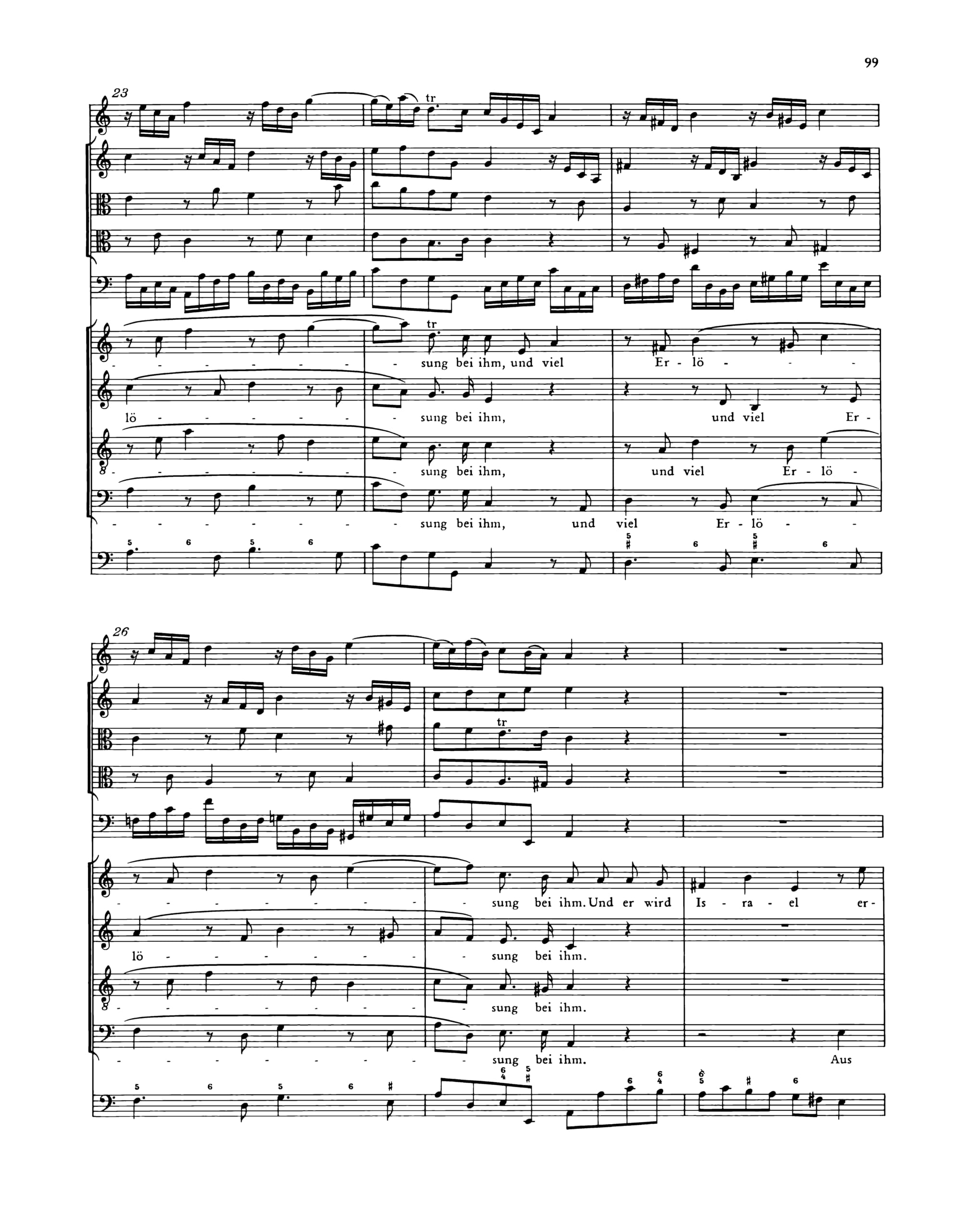

1. 合唱

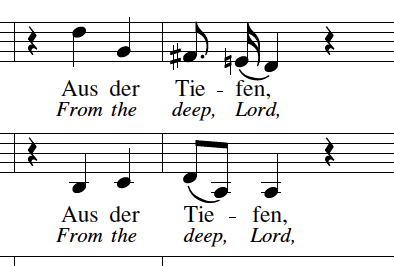

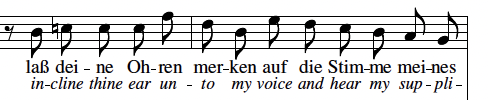

“Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir”

Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir.

Herr, höre meine Stimme,

lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens!

深い淵から、主よ、私はあなたに呼ばわります。

主よ、私の声をお聞きください。

私の嘆願の声に、あなたの耳を傾けてください。

詩篇130篇 1–2節の聖書出典と解説

出典情報

旧約聖書 詩篇(Psalm)第130篇

ルター訳聖書(Lutherbibel)に基づく表現

通称:悔い改めの詩篇(Bußpsalm)

詩篇130篇は、「都上りの歌(Schir hamaalot / Ein Wallfahrtslied)」のひとつに数えられます。

ラテン語題:De profundis clamavi ad te, Domine(主よ、深き淵よりあなたに呼ばわります)

詩篇130篇の全体像と文学的特徴

この詩篇は、悔い改めと赦しをテーマとする典型的な個人の祈りの詩篇であり、神との深い関係を希求する魂の訴えが表現されています。特にルター派では、宗教改革の精神に合致する「信仰による義認(恵みによる赦し)」を象徴する詩篇として重視されました。

節ごとの内容と背景

1節「Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir」

「深み(Tiefen)」は、文字通り「深い水の底」「絶望の谷底」を表すヘブライ語 ma’amakim(מַמַּעֲקִים)。

罪や苦悩に沈む人間の姿を象徴し、そこから神への救済を求めて叫ぶ姿が描かれます。

ラテン語訳では「De profundis」と訳され、中世・ルネサンス期のレクイエム(死者のためのミサ)などでも重要な位置を占めました。

2節「Herr, höre meine Stimme…」

「主よ、わたしの声をお聞きください。耳を傾けて、私の嘆願に心を留めてください」という懇願の形。

単なる音としての「声」ではなく、嘆き・悔い・痛みを込めた魂の声として、神の注意深い傾聴を求めます。

この節においては、神の憐れみ(Barmherzigkeit)への全面的な依存が表現されています。

神学的・礼拝的な文脈

詩篇130篇は、カトリック・ルター派・改革派を問わず、悔い改めと赦しの礼拝でよく用いられてきた詩篇です。

ルター自身もこの詩篇に深い関心を持ち、神の義と憐れみによる救いを語るテキストとして重要視しました。

伝統的に「7つの悔い改めの詩篇(Die sieben Bußpsalmen)」の1つにも数えられます(他に6, 32, 38, 51, 102, 143篇)。

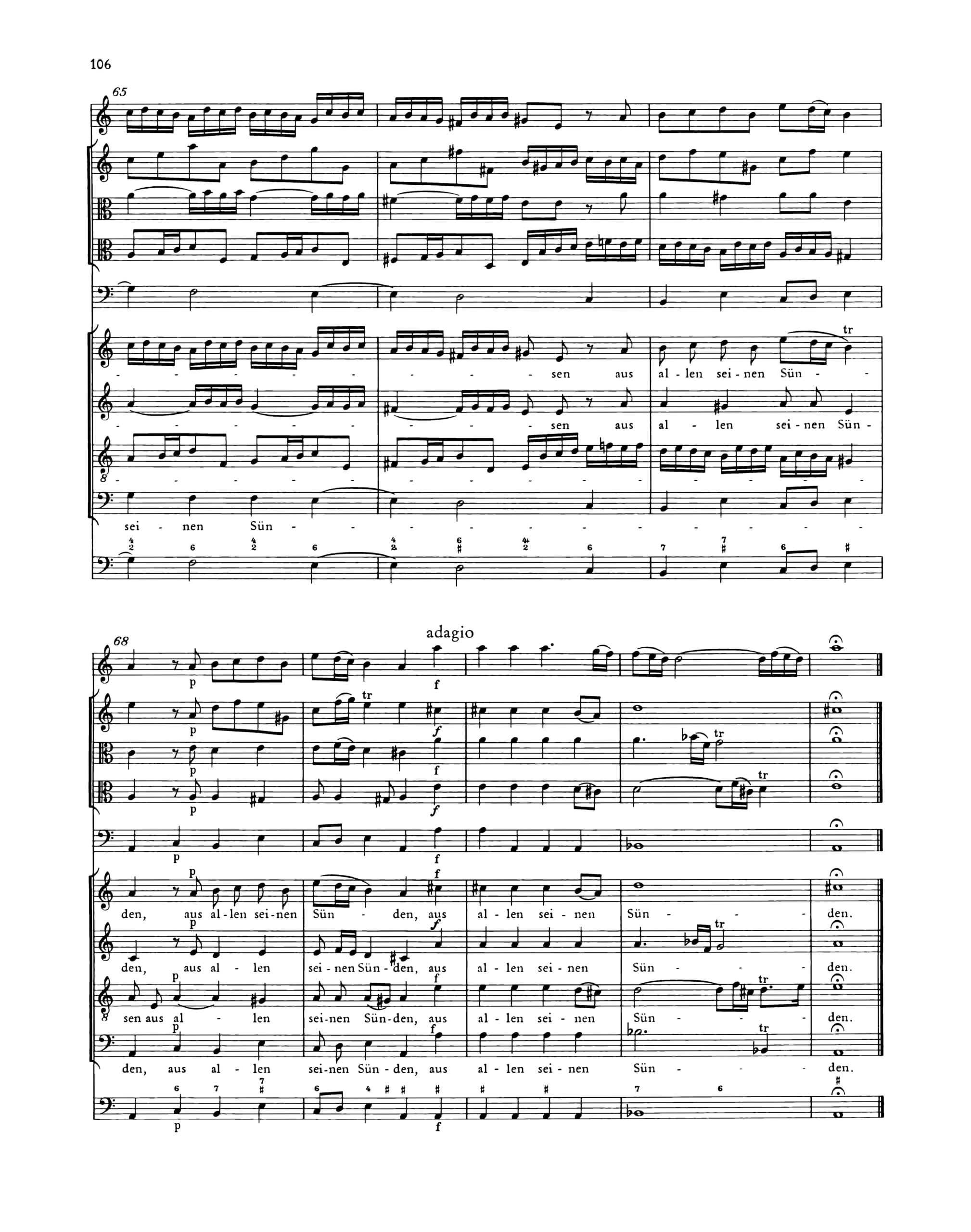

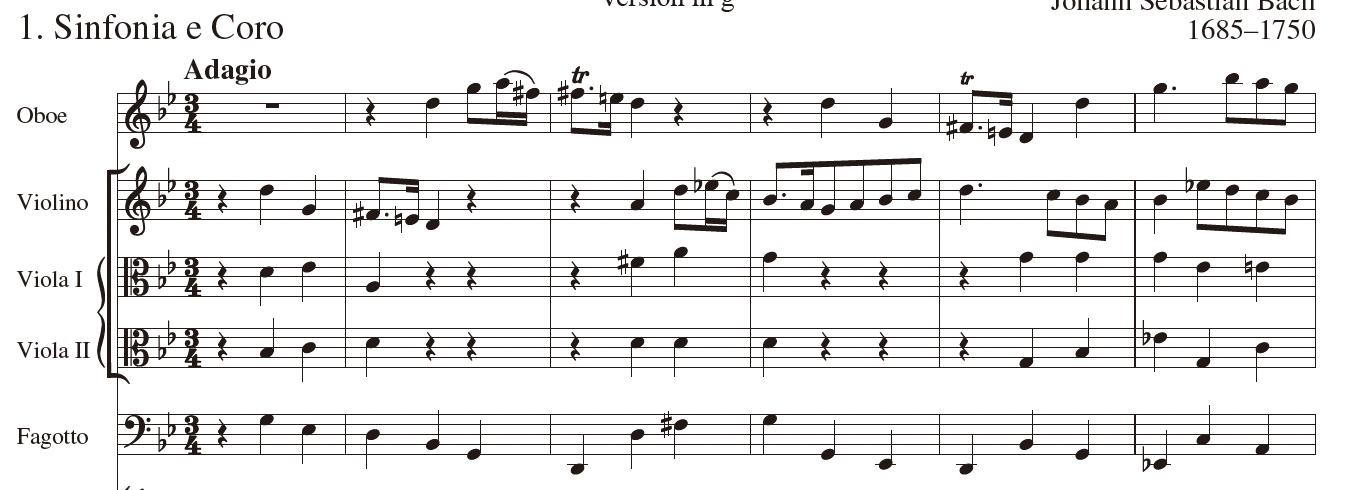

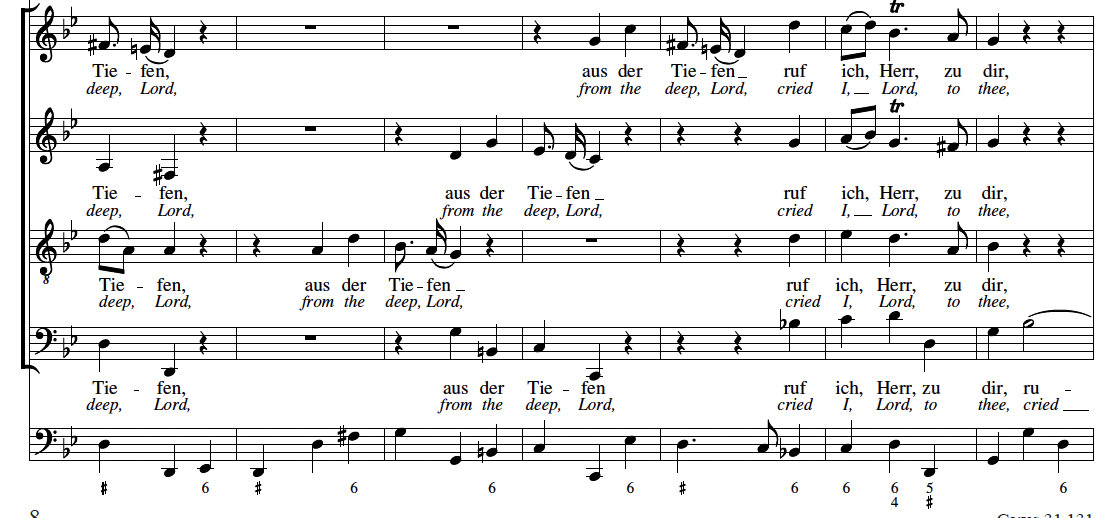

楽曲の分析

詠嘆的なシンフォニアによって曲が始まります。以下のような編成で書かれており、音色の選択に工夫が見られます。

編成の特徴

オーボエ(オブリガート)

ヴァイオリン、ヴィオラⅠ・Ⅱ

ファゴット(独立パート)

通奏低音(コンティヌオ)

特にヴィオラが2パートあること、ファゴットが独立パートとして扱われている点が興味深く、編成からもバッハの創意が感じられます。これらの弦楽器の選択や音域、役割を鑑みると、ヴィオラ・ダ・ガンバのコンソートなど、同族楽器によるシンフォニックな響きに発想を得て、作曲しているのではないかと想像されます。

ヴァイオリンとオーボエは、互いに応答しながら、ときに重なり合い、感傷的な旋律を紡ぎます。

冒頭のヴァイオリンによる1小節目の完全5度下降ではじまるモチーフと、それに呼応するオーボエの旋律は、後に現れる「Aus der Tiefen(深き淵より)」という歌詞と一致しており、言葉のアーティキュレーションを反映して演奏されるべきです。

アフェクトとテンポ

テンポ指示:Adagio, Lente(遅く、ゆっくりと)

→ これにより、重苦しく晴れない空気が音楽全体から漂います。

しかし、比較的高音域で書かれたオーボエとヴァイオリンは、自らが置かれている悲惨な状況を必死に神に伝えようともがくような響きを生み出します。

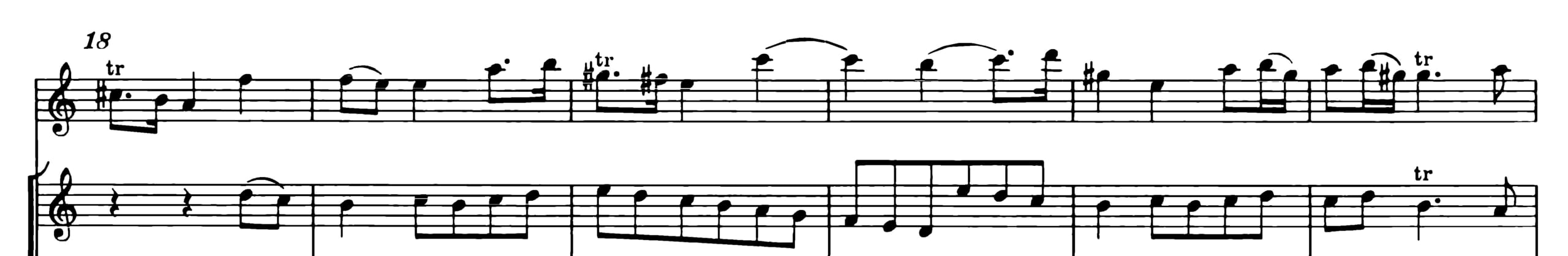

音楽的ピーク

- 18小節目の3拍目から、オーボエはロングトーンを伸ばしつつ、**最高音“c”**に達します。

- 同時にヴァイオリンは、オクターヴ以上を一気に下降する動きで、強い **アフェクト** を表現。

ここで音楽は一度、ピークに到達します。

合唱の冒頭 構成と表情

- ソプラノとアルトがまず断片的に主題を提示。

- 各フレーズはきわめて短い。

全パートによる訴え

32小節目で全パートが合流し、冒頭のヴァイオリンのテーマを引用。

ここでは充実したハーモニーの中で、

→ 力強く我々の現状(苦悩)を神に訴えます。

個々の声から呼びかけへ

再び各声部が断片的にテーマを分担して歌い始めます。

この様子は、

→ 他の声部への呼びかけのようにも聞こえ、

→ 「救いを求めて、皆で声を合わせようではないか」という団結の精神が感じられます。

39小節では、再び全パートが揃い、

→ 「Ruf ich, Herr, zu dir(私は呼ぶ、主、あなたに向かって)」をフォルテで歌い上げます。

特に「ruf(呼ぶ)」という語は、ロングトーンで伸ばされ、また、各声部がずれて入る手法により響きが徐々に厚みを増していきます。

そこで現れる長2度の不協和音は、痛切な叫びそのもの。

52小節には、非常に劇的な減7の和音が登場し、音楽は感情的な頂点を迎えます。

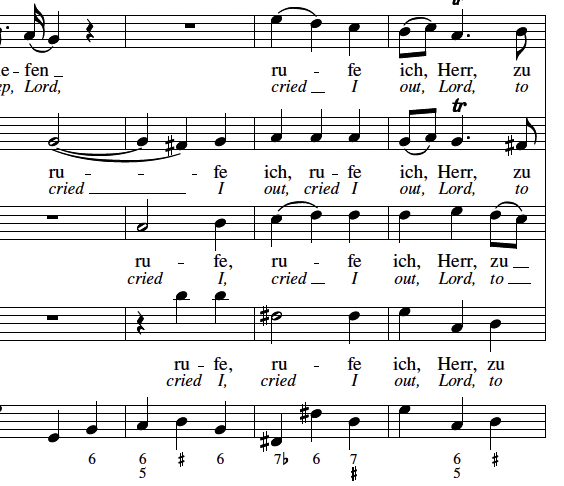

この合唱部分は、個人の内なる叫びが、やがて共同体の大きな声となってゆく構造をとっており、まさに「悔い改めのカンタータ」としての精神的な核を形成しています。

音楽の動き出しと構造

57小節からVivaceとなり、音楽が一気に躍動し始めます。

これは、冒頭の詠嘆的な部分と対照的であり、プレリュードとフーガの構成に自由を与えた形とも言える展開です。

「皆の意見は整った」とでも言うように、全員が揃って**「Herr, höre meine Stimme(主よ、私の声に耳を傾けたまえ)」**と強く訴えます。

ソプラノの旋律が上行形であることは、前半部分の音形との鮮やかな対比を生み出しています。

このフレーズは器楽のリフレインとともに3回繰り返され、三位一体の象徴的な構造とも捉えられます。

コンティヌオパートは8分音符で絶え間なく刻まれ、曲の最後まで続くグラウンド・バスとして機能します。これにより、止まることのない強いエネルギーが全体を支えています。

対位法的な懇願「Flehen」

「Herr, höre meine Stimme」の斉唱が繰り返される間に、各声部が**「laß deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens」**(あなたの耳に届いてほしい、私の懇願の声を)を対位法的に展開します。

特に「Flehens(懇願)」は引き延ばされ、減7度という印象的な音形で歌われ、切実な想いの強さが訴えられます。

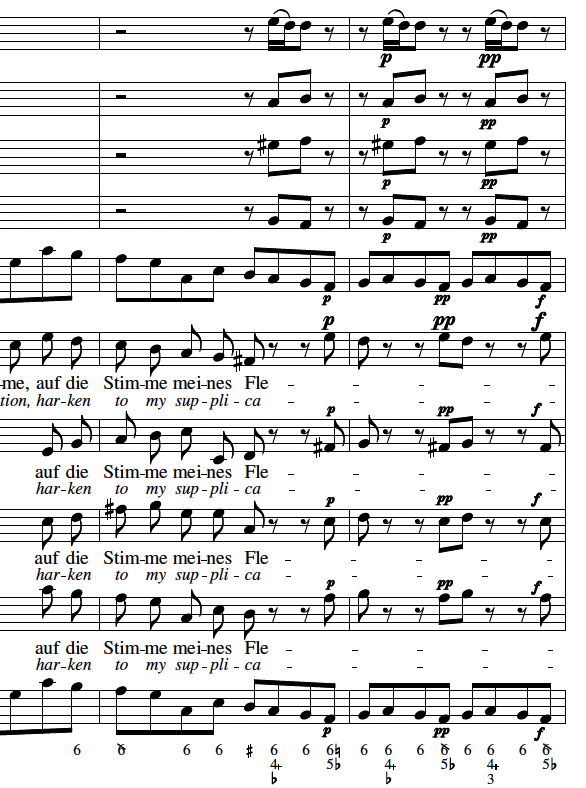

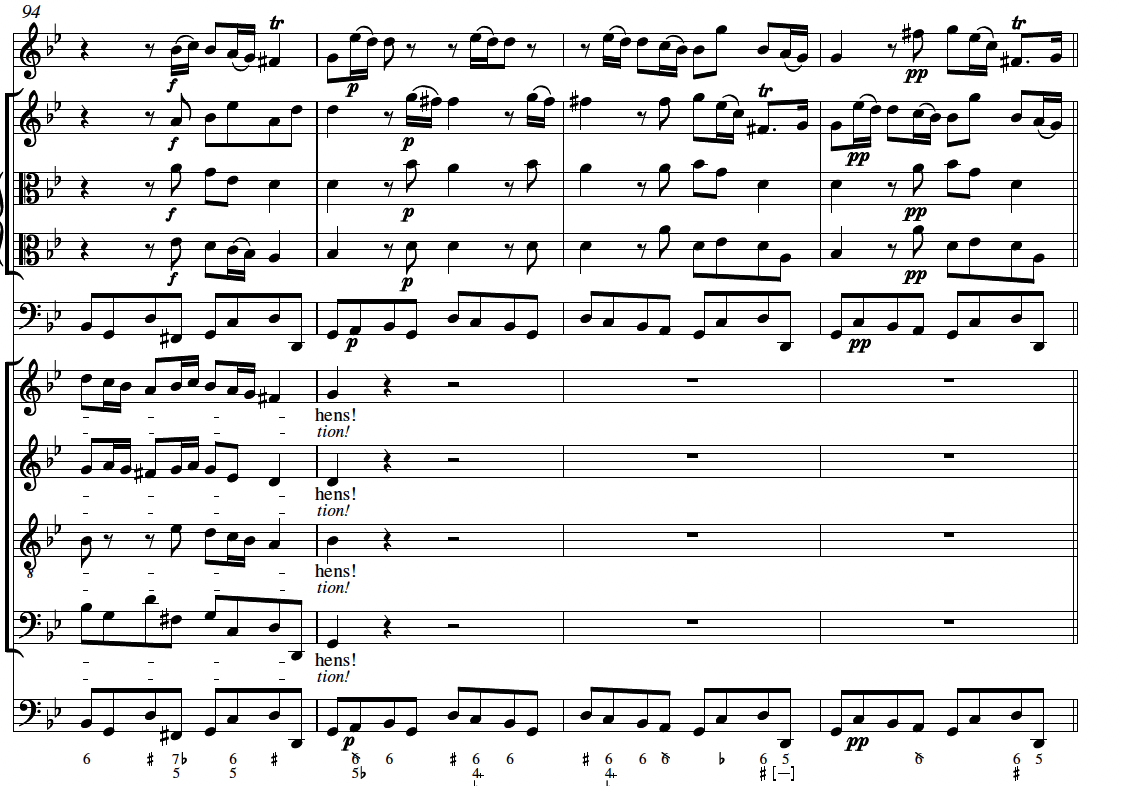

ドラマティックな展開

78小節からは、器楽が声楽各パートにコッラ・パルテとして加わり、音楽はさらに高揚していきます。

頂点への構築と構造美

**89小節からの「Flehen」**はさらに引き延ばされて歌われ、懇願する心情が明確に描かれます。

このセクションは、器楽との掛け合いになっており、音楽的にも視覚的にも非常に興味深い場面です。

強弱の演出と構築感

p → pp → f という強弱記号の設計により、「ホップ → ステップ → ジャンプ」とでも言うような三段階構成のクライマックスが形成されています。

3度目の途中で器楽が合流し、全体で壮大な響きを奏でます。

この構成が2回繰り返され、楽曲はクライマックスに達します。

95小節からの後奏では、「Flehen(懇願)」のセクションが器楽のみで再現されます。

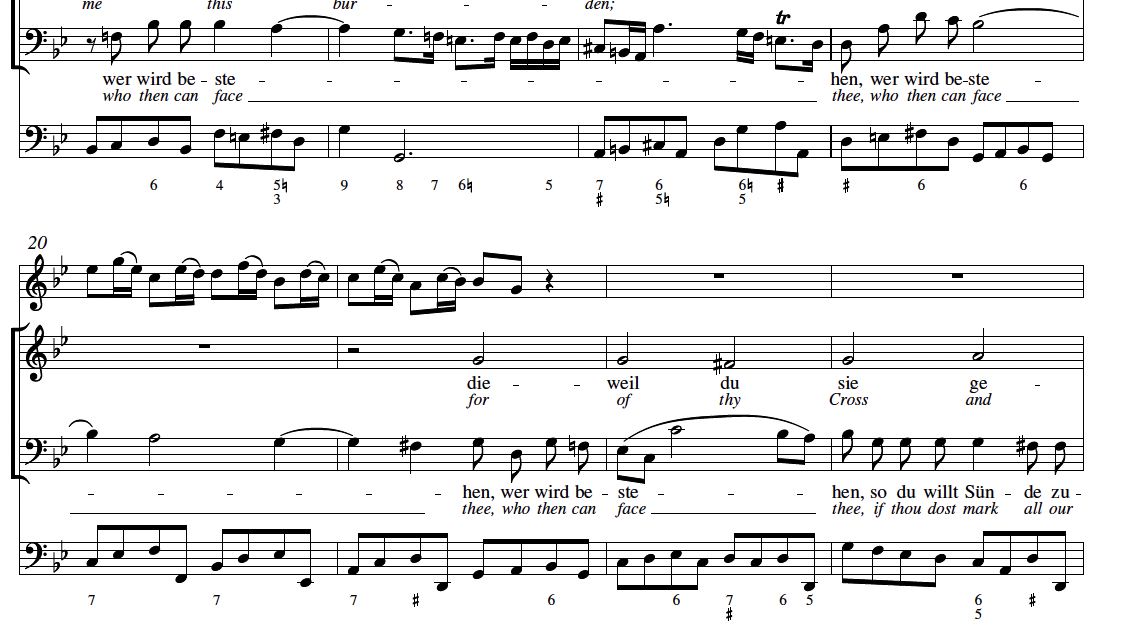

2. アリア(バス)+コラール(ソプラノ)

“So du willst, Herr, Sünde zurechnen”

+ “Erbarm dich mein in solcher Last,”

Aria

So du willst, Herr, Sünde zurechnen,

Herr, wer wird bestehen?

Denn bei dir ist die Vergebung,

dass man dich fürchte.

(詩篇130篇3–4節)

主よ、もしあなたが罪に目をとめて数えられるなら、

主よ、誰が御前に立ちうるでしょうか?

しかしあなたのもとには赦しがあります。

それゆえ、人はあなたを畏れ敬うのです。

Choral

Erbarm dich mein in solcher Last,

nimm sie aus meinem Herzen.

Dieweil du sie gebüßet hast

am Holz mit Todesschmerzen,

auf dass ich nicht mit großem Weh

in meinen Sünden untergeh,

noch ewiglich verzage.

(B.リングヴァルトのコラール第2節)

この重き罪の苦しみの中にある私を憐れんでください。

その重荷を、どうか私の心から取り去ってください。

あなたはそれを、十字架の上で、死の苦しみをもって

すでに償ってくださったのです。

それは、私が深い嘆きのうちに

罪の中に沈み滅びることがなく、

永遠に希望を失うことのないようにするためです。

詩篇130篇 3–4節 について 文脈と主題

この節は、人間の罪深さと神の赦しへの信頼を核心に据えた、非常に重要な箇所です。詩篇130篇全体は「悔い改めの詩編(Bußpsalm)」として知られ、罪の深みから神に向かって叫ぶ者の叫びで始まり、希望と赦しに向かって昇っていきます。

3節:「罪を数える」神の義と、人間の無力

ここでは、「神がもし人間の罪を一つ残らず取り上げて責め立てられるなら、誰一人として神の前に立つことはできない」という、厳しい現実が告白されます。

「立つ」という言葉は、裁判において有罪でない者が堂々と立つことを意味し、神の正義に照らされたときの人間の無力さを表しています。

4節:赦しのゆえの「畏れ」

しかし、神はあまりにも厳格に裁くだけの存在ではありません。「赦し(Vergebung)」が神の本質の一部であると語られます。

しかもここでは、「赦しがあるからこそ、人は神を畏れる」と述べられています。これは一見逆説的ですが、神の憐れみ深さと正義のバランスこそが人間に**深い敬意と畏敬の念(Gottesfurcht)**を生み出すという、ルター派神学の中心的な思想とも結びつきます。

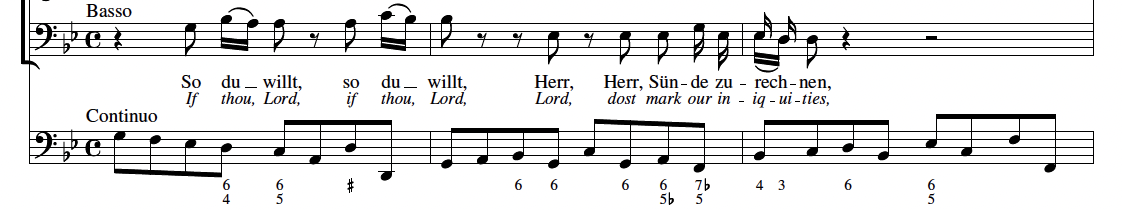

楽曲の分析

この曲は、バスによるアリオーゾと、ソプラノによるコラールの二重構造で構成されています。

バス:神の裁きに対する恐れ、神の裁きに対する恐怖と罪の意識を、緊張感のあるアリオーゾで訴えます。

「So du willst(もしあなたが〜するなら)」という語句が何度も繰り返され、語気が強まります。

「Sünde(罪)」という語は、半音階や長く引き延ばされた音で表現され、罪の重さと切迫感が伝えられます。

これらは全部で6回繰り返されます。

続く「Herr, wer wird bestehen?(主よ、誰が御前に立てましょう)」では、「bestehen(立つ/存在する)」が長く装飾されて歌われ、神の前に立つ厳しさと覚悟を感じさせます。

コンティヌオは前曲から引き継いだ8分音符の動きを保ち、音楽の緊張を持続させます。

オーボエのオブリガート

バスのリズムを模倣しつつ、前半では「So du willst」のモチーフを繰り返し奏して曲全体に統一感を与えます。58小節では、再び「So du willst」の音形が現れ、クライマックスを導きます。

ソプラノ:赦しを信じる祈り

ソプラノがコラールを歌い、「罪の重荷からの解放」を静かに、しかし力強く願います。

歌詞は、イエスが十字架の上で苦しみを受けてくださったことへの感謝と、それによって救われる希望を語ります。

この対話的構造により、**バス(罪と裁き)とソプラノ(救いと赦し)**の対比が印象的に浮かび上がります。

「赦し」と「畏れ」の神学的意味

Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte.

「というのも、あなたのもとに赦しがあるからです。それゆえ、人があなたを畏れるのです。」

この一節は、一見逆説的に見えます。赦しがあるなら、なぜ畏れなければならないのか?

しかし、ルター派の神学的理解では以下のように捉えられます:

赦しがある → 神の真の義がある

神は単に裁く存在ではない。

赦しを与える神だからこそ、畏敬に値する存在です。

ここでの「畏れ(fürchte)」は「罰への恐怖」ではなく、**敬虔な畏敬(Ehrfurcht)**を意味します。その言葉は長大なメリスマで歌われます。

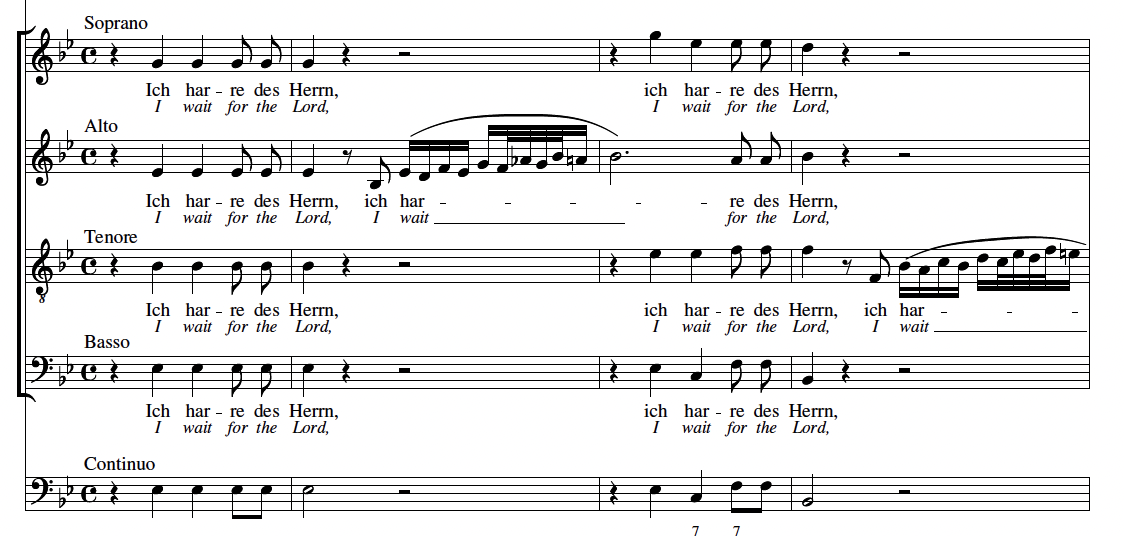

3. 合唱

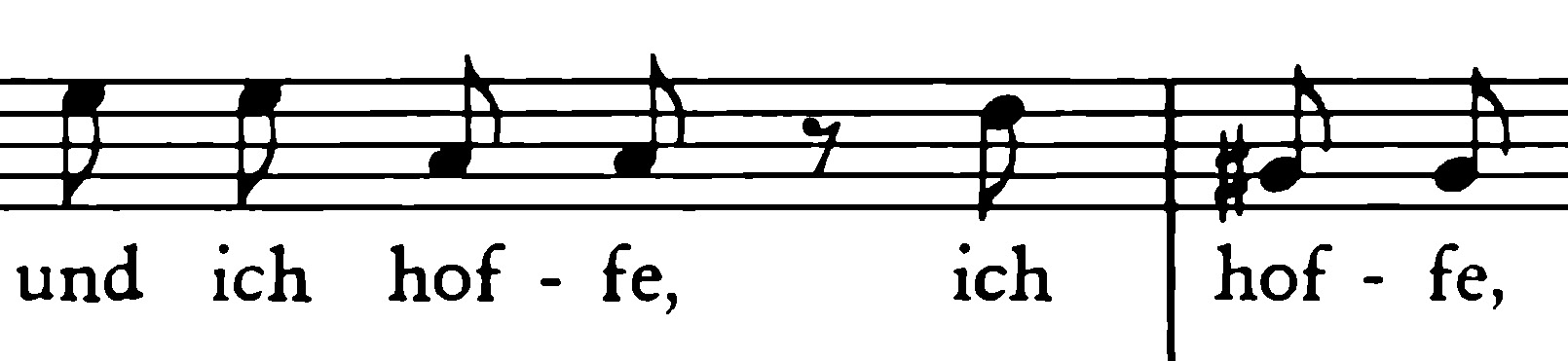

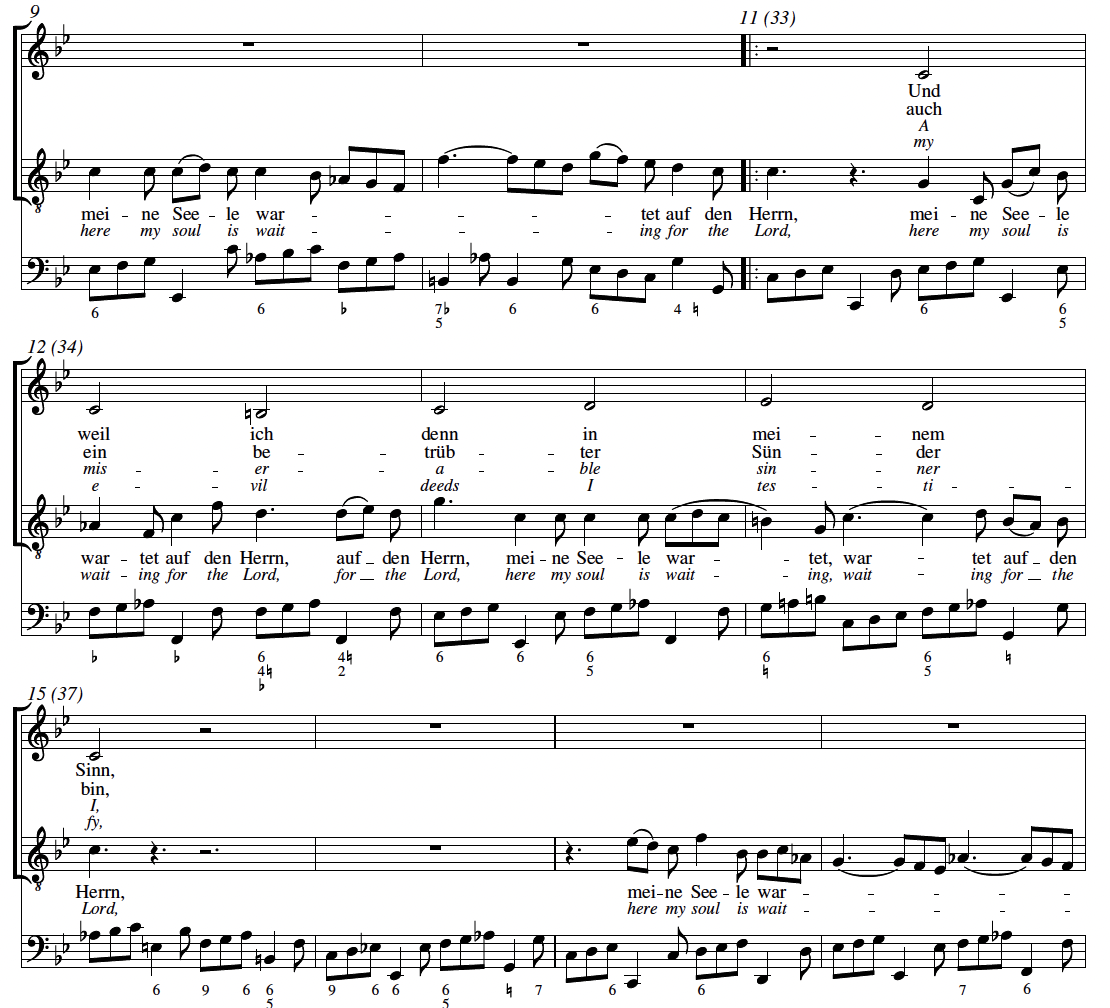

“Ich harre des Herrn”

Ich harre des Herrn,

meine Seele harret,

und ich hoffe auf sein Wort.

(詩篇130:5)

私は主を待ち望みます。

私の魂もまた待ち望みます。

私はその御言葉に望みを置いています。

神学的な背景と解釈

この節は、苦しみや罪の意識のただ中にある人間が、主の救いをじっと信じて待つ姿勢を表しています。以下のような解釈が可能です。

1. 「harre(待ち望む)」の強さ

単に「待つ」ではなく、「希望を持って、信じて、忍耐をもって待つ」ことを表します。

特に「meine Seele harret(私の魂も待つ)」という重ね方は、感情の奥底からの切実な待望を強調しています。

2. 「hoffe auf sein Wort(御言葉に希望を置く)」の意味

神の「Wort(御言葉)」は、旧約聖書では神の約束・律法・預言を意味します。

ここでは特に、「赦しがある」と前節(4節)で語られた神の赦しの言葉や約束に希望を置いていることを表しています。

まとめ

この節は、苦しみの底からもなお主に望みを置き、希望を失わない魂の姿を描いた詩です。

人間の力では立ち行けないと悟った者が、神の御言葉だけを頼りに、救いを信じて待つ。

それは、絶望の中にあっても信仰が消えない「希望の詩」と言えるでしょう。

楽曲の分析

「恐れは去った」とばかりに、変ホ長調の明るい和音で

**「Ich harre des Herrn(私は主を待ち望みます)」**という合唱が力強く開かれます。

同時に、アルトとテノールが歌う装飾的な上行音形が、まるで湧き上がる希望を象徴するように響きます。

ここでも、3度繰り返される導入部に導かれるように、美しく構築されたフーガへと進みます。

美しいフーガ

主題は滑らかな旋律です。特に「harret(待ち望む)」が引き延ばされて生じる不協和音は、敬虔な耐え忍ぶ信仰心を音楽的に表現しています。調性はヘ短調へと移り、鈍く曇った響きが「じっと耐え忍ぶ心情」を支えています。

この主題は「信頼して耐える」という詩篇の内容を音で描き出しています。

器楽と声楽の関係

フーガでは器楽がColla Parte(声楽と同じ旋律)ではなく、独立した旋律として動き、全体に和声的な厚みを与える。

2本のヴィオラの音形には、歌詞の**「ich hoffe(私は望む)」**を当てるのがふさわしい。

ヴァイオリンとオーボエによる16分音符と8分音符の合いの手は、主に優しく寄り添うような効果をもたらしている。

対位法的構造とクライマックス

フーガは全体を通して比較的厳格な対位法様式に従っており、3つの主要要素によって構成されています。

メインテーマ

対旋律 モチーフ 1

対旋律 モチーフ 2

終結とコーダ(まとめ)

38小節2拍目で主部が終止し、そこからAdagioのコーダに突入する。

特筆すべきは、ファゴットの独立した旋律的な動きであり、終盤の印象をより深めている。器楽の音域は高く、厚みのある和音が鳴り響く。

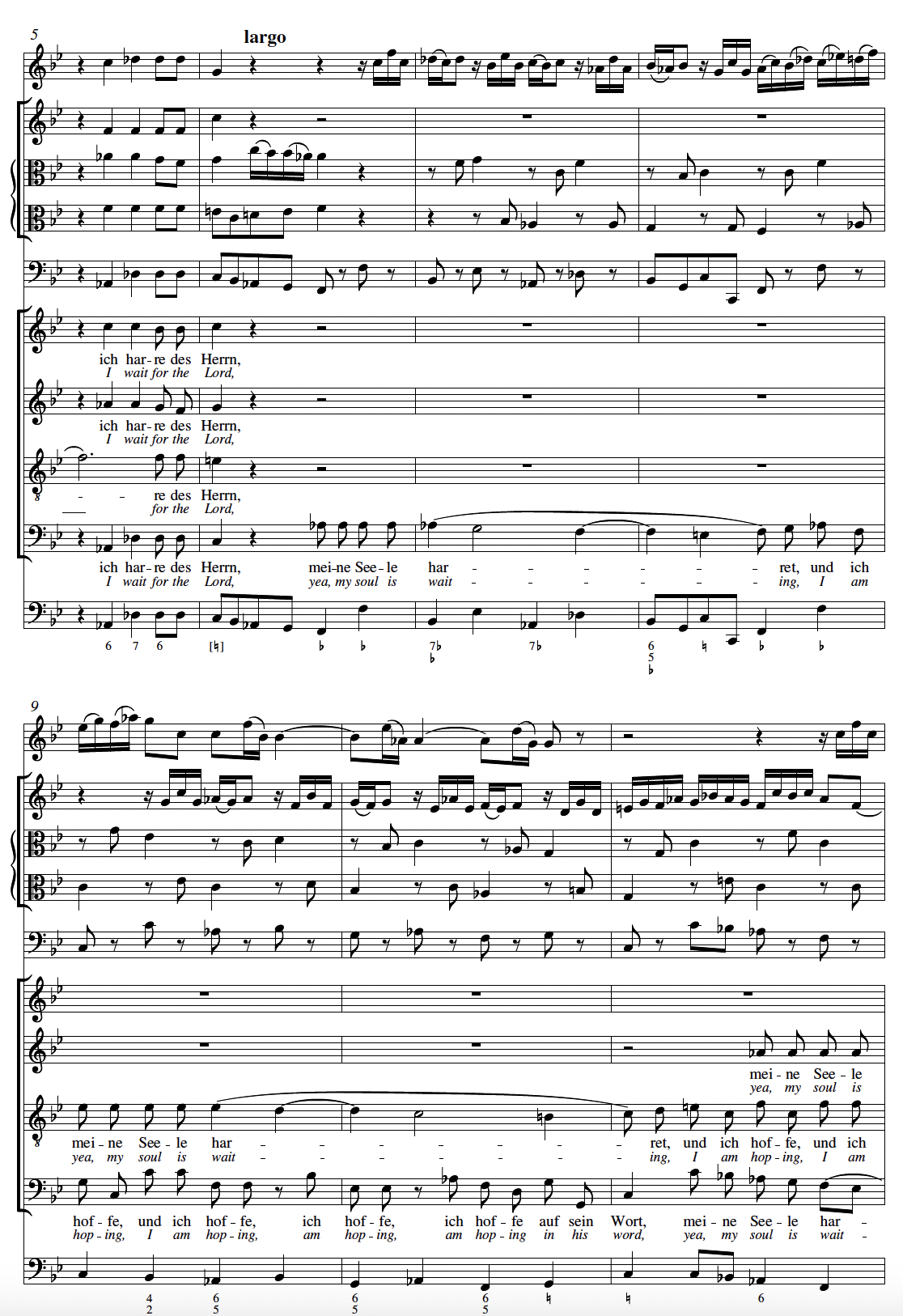

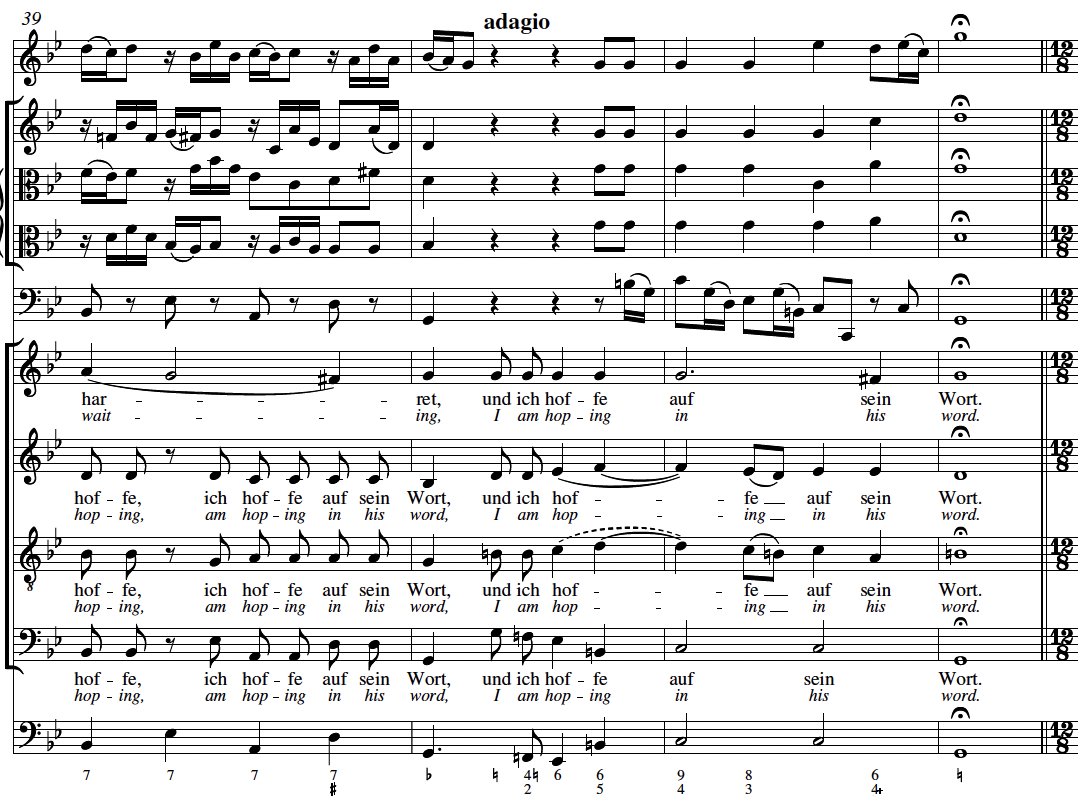

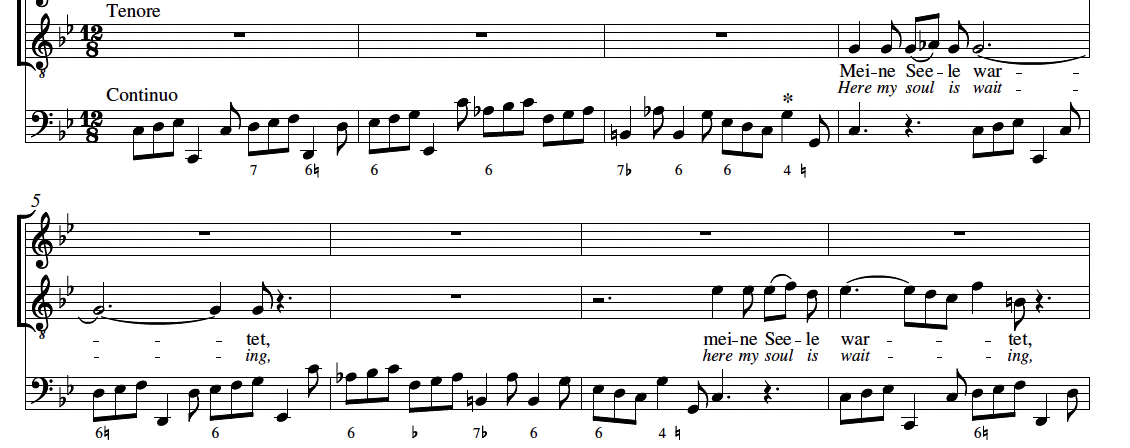

4. アリア(テノール)+コラール(アルト)

“Meine Seele wartet auf den Herrn”

+ “Und weil ich denn in meinem Sinn”

Meine Seele wartet auf den Herrn,

von einer Morgenwache bis zur andern.

私の魂は主を待ち望んでいます、

朝の見張りが終わるその時まで。

(詩篇130篇6節に基づく)

Choral (Alto)

Und weil ich denn in meinem Sinn

Wie ich zuvor geklaget,

Auch ein betrübter Sünder bin,

Den sein Gewissen naget.

Und wollte gern im Blute dein

Von Sünden abgewaschen sein

Wie David und Manasse.

そして、私が胸の中で

かつて嘆いていたように、

今も苦しむ罪人であるために

自責の念にかられます。

そして(しかし)、ダビデ王やマナセ王と同じように

あなたの血で罪を洗い流して頂きたいと願っています

(B. リングヴァルト作「主イエス・キリスト、汝こよなき宝」第5節)

詩篇130篇6節 について解説

この節は、**詩篇130篇(De profundis)**の中でも、最も個人的かつ敬虔な希望の表現の一つです。

1. 「待ち望む魂」

「Meine Seele wartet(私の魂は待ち望む)」という語り口は、単なる表面的な期待ではなく、深い内的集中と信仰に根ざした忍耐を意味します。

自らの全存在(”Seele”)をもって、神の救いと赦しを待っていると述べています。

2. 「朝の見張り」

「von einer Morgenwache bis zur andern(朝の見張りから次の見張りまで)」という表現は、夜明けを見張る者、つまり夜警・衛兵のように、暗闇の中で希望を持って夜明けを待つ者の姿を象徴しています。

このイメージは、闇の中にあっても神の救いの到来を信じて待つ信仰者の態度を示しています。

旧約時代、ユダヤ教では1日を夜から始めて「3つの夜の見張り時間」に分ける習慣があり、そのうちの「朝の見張り(最後の番)」は、希望の光が差し込む直前の最も辛い時間帯を意味します。

3. 霊的な意味合い

この節は、神の助けをただちに期待するのではなく、長い間耐えて、でも決して失望しない信仰を示しています。

コラールに登場するダビデ王(David)について

出典:詩篇51篇/サムエル記下11–12章

ダビデ王はイスラエルの偉大な王でありながら、重大な罪を犯します。

彼は、人妻バテ・シェバと姦淫し、彼女の夫ウリヤを戦死させてしまうという重罪を犯しました。

しかしその後、預言者ナタンによって罪を指摘されると、ダビデは深く悔い改めます。

彼の悔い改めの祈りが記されたのが 詩篇51篇(ルター訳では Psalm 51) です。

「神よ、わたしを憐れんでください。…

わたしの咎をぬぐい、罪から清めてください」(詩篇51:3–4)

この詩篇は、ルター派の悔い改めのモデルとされ、赦しを求める信仰者の模範として受け継がれてきました。

コラールに登場するマナセ王(Manasse)について

出典:歴代誌下33:1–20(特に33:12–13)

マナセはユダ王国の王で、聖書において「最も悪しき王」として知られています。

偶像崇拝や、子どもを火にくぐらせる風習など、神に対する数々の罪を犯しました。

そのためバビロンの王に捕えられ、捕囚として鎖につながれたマナセは、そこで深く悔い改めます。

「彼は苦しみにあって、その神、主に願い求め、

先祖の神の御前に深くへりくだって祈った。」

(歴代誌下33:12)

神はその祈りを聞き、マナセを赦し、王位に戻します。

これは、神の赦しの大きさと悔い改めの力を表す物語として、ルター派においても重視されました。

コラールでこの2人が並べられる意味

この節「wie David und Manasse(ダビデとマナセのように)」は、

どんなに罪深くても、真に悔い改める者には赦しがあるという

ルター派の信仰の核心を、音楽的・詩的に簡潔に伝えています。

つまり:

ダビデ=信仰深い王でも罪に陥る ⇒ しかし悔い改めによって神に赦される

マナセ=極悪の王でも悔い改めれば赦される ⇒ 神の慈しみの深さが示される

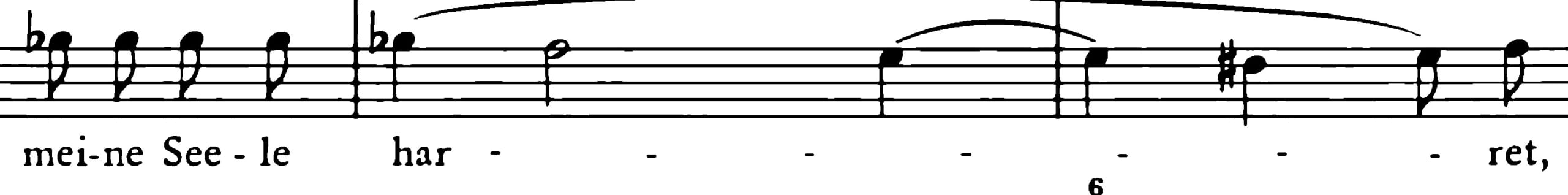

楽曲の分析

この曲では、

テノールのアリアが「忍耐の信仰」

アルトのコラールが「復活と永遠の命の確信」

をそれぞれ歌い上げている。

テノールのアリア:忍耐の信仰

テノールは、忍耐を体現するかのような抑制の効いた旋律を、淡々と、しかし誠実に歌っていく。

「wartet(待つ)」という語は、しばしば引き延ばされて強調されており、

・神に対して「耐え抜く意志の強さ」を示す姿勢

・「いつまで待つのだろうか」という心の迷いと葛藤

この二重の意味を内包していると捉えられる。

通奏低音(コンティヌオ):足枷のような動き

このアリア全体において特徴的なのが、通奏低音の音形である。

基本のモチーフは、音階で3度上行(=前向きな歩み)したあと、

➡ すぐにオクターヴ下(または短6度下)に跳躍する。

この音形は、まるで「足枷」のように、

素直に前に進めない不自由さ・重苦しさを表現しており、

「思うように前に進めない信仰の試練」が感じられる。

この通奏低音が楽曲全体を支配し、

その上でテノールは、必死に耐えながらも前へ進もうとする姿を描いている。

アルトのコラール:慰めと救済への切望

敬虔な祈りの姿勢の体現、それが、このアルトによるコラールです。

信仰の試練を越え、

イエスの血で、その罪を洗い流し、救いへと導いてほしい

と訴えます。

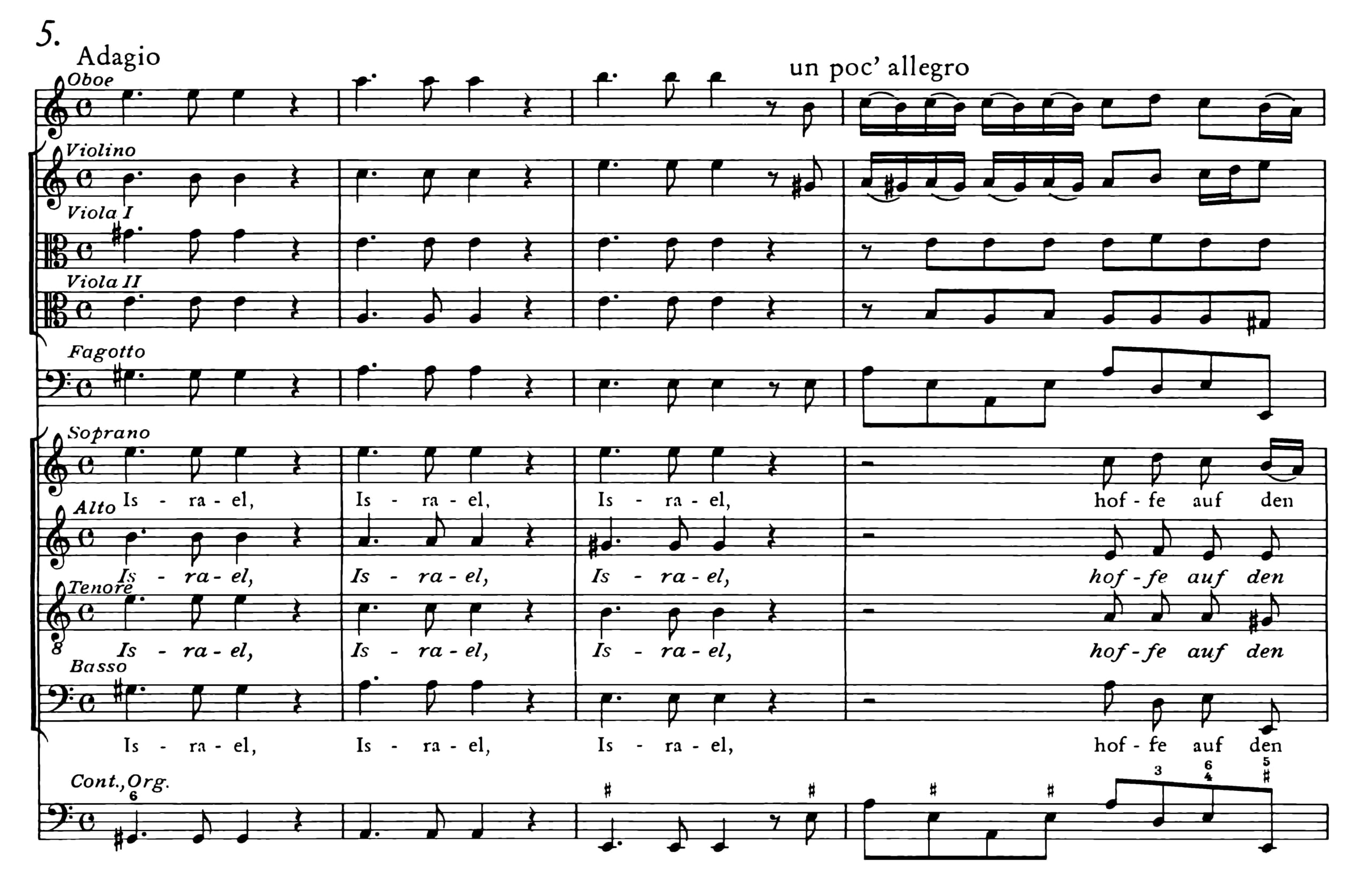

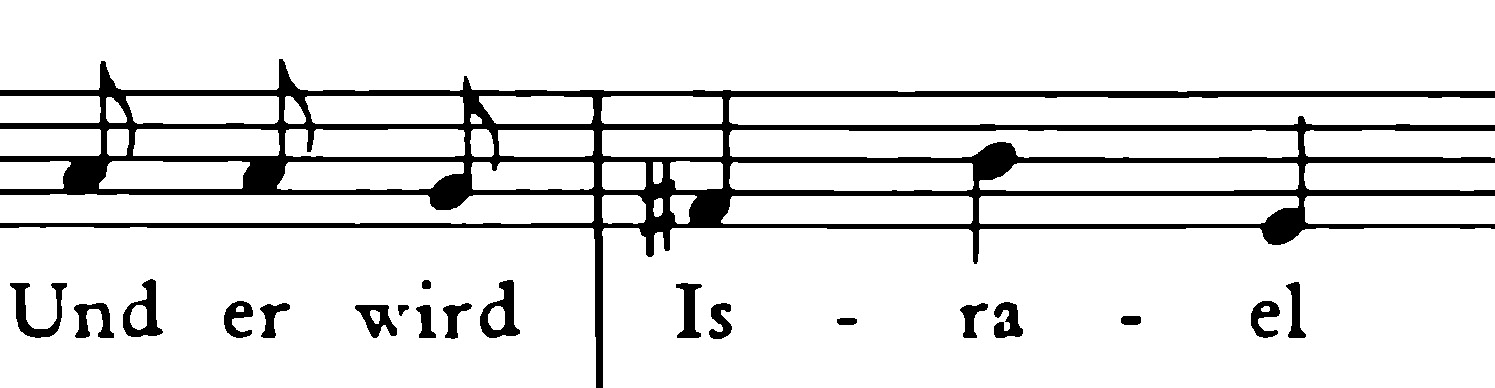

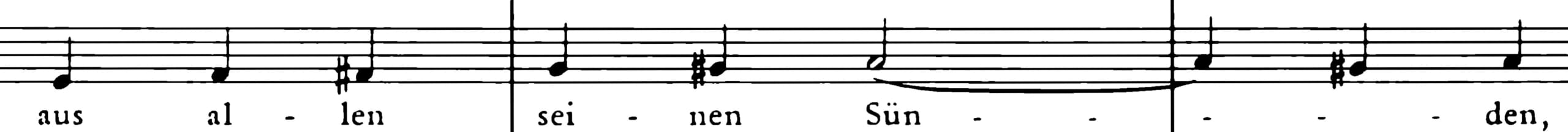

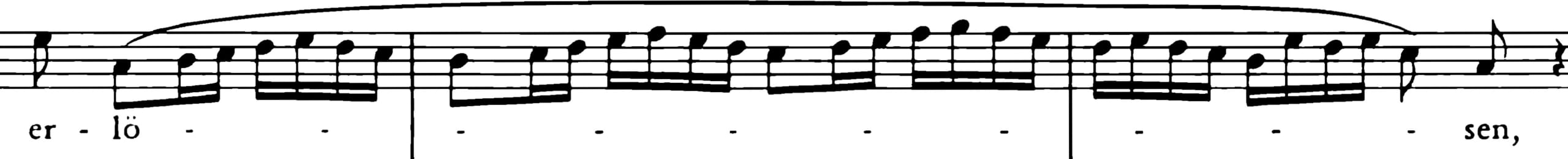

5. 合唱

“Israel hoffe auf den Herrn”

Israel, hoffe auf den Herrn.

Denn bei dem Herrn ist die Gnade,

Und viel Erlösung bei ihm.

Und er wird Israel erlösen

Aus allen seinen Sünden.

イスラエルよ、主を待ち望め。

主のもとには恵みがあり、

豊かな贖いがある。

主はすべての罪から

イスラエルを贖ってくださるであろう。

旧約聖書『詩篇 第130篇』の7〜8節についての解説

この終曲では、悔い改めの嘆きに始まった全体の流れが、

赦しと希望に満ちた信仰告白で締めくくられます。

バッハはこの合唱を通して、神の救いの確かさと

共同体としてのイスラエルの信仰の姿を、力強く歌い上げています。

旧約聖書『詩篇 第130篇』の第7〜8節は、悔い改めの詩篇(通称「ペニテンツ詩篇」)のクライマックス部分であり、個人的な嘆きから共同体への希望へと視野が広がる、非常に重要な箇所です。

節ごとの解説

第7節「イスラエルよ、主に望みをおけ」

ここで語り手(詩人)は、自身の罪の悔い改めから、イスラエル共同体全体へ呼びかけを行っています。

「望みをおけ(hoffe auf den HERRN)」は、受け身の忍耐ではなく、積極的な信仰と期待の表明です。

「イスラエル」という呼びかけは、全信仰者を象徴する存在として理解されることもあります。

「主のもとには恵みがあり、豊かな贖いがある」

「恵み(Gnade)」は**ヘブライ語の「ヘセド(חֶסֶד)」**に由来し、神の変わらぬ愛と忠実さを意味します。

「贖い(Erlösung)」は、奴隷や捕虜を身代金で買い戻す行為を指す言葉で、神が民の罪を代償をもって赦し、自由にすることを示します。

「豊かに(viel)」という副詞は、神の赦しの無限さと確かさを強調しています。

第8節「主はすべての罪からイスラエルを贖ってくださる」

「贖う(erlösen)」という動詞が、ここでは完全な赦しの宣言として用いられています。

「すべての罪(aus allen seinen Sünden)」という表現は、部分的ではなく、徹底した救済・回復を意味します。

これは、神が単に罰を軽くする存在ではなく、根源的に罪を断ち切る贖い主であるという信仰告白です。

神学的意義とルター派的理解

ルター派ではこの詩篇を、人間の無力さと、神の恵みによる義認の象徴とみなします。

7〜8節は「赦しの約束」によって悔い改めの祈りが希望に変わる場面であり、**信仰義認(sola fide)**の核心がここにあります。

バッハもこの詩篇をもとに、《BWV 131》で個人的懺悔から共同体的希望へ至る構造を音楽的に描いています。

まとめ

| 節 | 意味 | 神学的ポイント |

|---|---|---|

| 130:7 | イスラエル全体への信仰の呼びかけ | 主に希望を託せる根拠=恵みと贖い |

| 130:8 | 罪からの完全な贖いの宣言 | 主の救済は徹底的・包括的である |

このように、詩篇130篇の7–8節は、**悔い改める者が最後にたどり着く「神の赦しと希望」**を宣言する、非常に力強い終結部となっています。

「イスラエル」の意味の階層的解釈

① 歴史的・民族的「イスラエル」

元々「イスラエル」は、ヤコブ(Jacob)の別名です(創世記32:28)。

「神と争って勝った者」という意味。

彼の12人の息子たちが後の「イスラエルの十二部族」となり、そこから民族的イスラエルが誕生。

この意味では「イスラエル」は、

エジプトから脱出した民

モーセの律法に従って生きる民

契約の民(出エジプト記19:5-6)

として理解されます。

② 詩篇における「イスラエル」:共同体的な呼びかけ

詩篇130篇では、個人の悔い改めが終わると、共同体全体(イスラエル)に向けて希望を呼びかける構造になっています。

ここでの「イスラエル」は単なる血統的なものではなく、主に望みを置くすべての民を指しています。

このような詩的文脈では、「イスラエル」は:

・悔い改める者たちの共同体

・神の赦しを待ち望む者たちの象徴

・神に選ばれた「信仰共同体」そのもの

と解釈されます。

③ 神学的・ルター派的理解

ルター派神学では、「イスラエル」はしばしば「教会の前身」と見なされます。

つまり、信仰によって神に属する者たちの象徴です。

詩篇の中の「イスラエル」は、民族というよりむしろ「悔い改めと信仰の共同体」として理解されます。

したがって、詩篇130篇7節の「イスラエルよ、主に望みをおけ」は、今日の信仰者たち、すなわち私たちへの呼びかけとも解釈されます。

関連する聖書箇所とのつながり

| 聖書箇所 | 内容 | 「イスラエル」の意味 |

|---|---|---|

| 創世記32:28 | ヤコブが「イスラエル」と名付けられる | 一人の人物の名前 |

| 出エジプト記19:5–6 | 神が契約を結び「祭司の王国・聖なる国民」となる | 神の契約の民 |

| 詩篇130:7–8 | 赦しと贖いの約束を待ち望む者たち | 信仰共同体の象徴 |

| ローマ9:6–8 | 「すべてがイスラエルではない」 | 真の「イスラエル」は信仰によって選ばれた者 |

結論

詩篇130篇に登場する「イスラエル」は、以下のように多層的な意味を持つ言葉です:

民族的背景をもつ実在の人々であり、

同時に 神に選ばれ、悔い改めと信仰をもって希望を託す共同体を象徴し、

さらには 現代の信仰者たち=教会の象徴として、今の私たちへの呼びかけでもある。

つまり、「イスラエルよ、主に望みをおけ」とは――

あなたがたすべて、神の赦しを待ち望む者たちよ、主に信頼し続けなさい

という、時代を超えた普遍的なメッセージなのです。

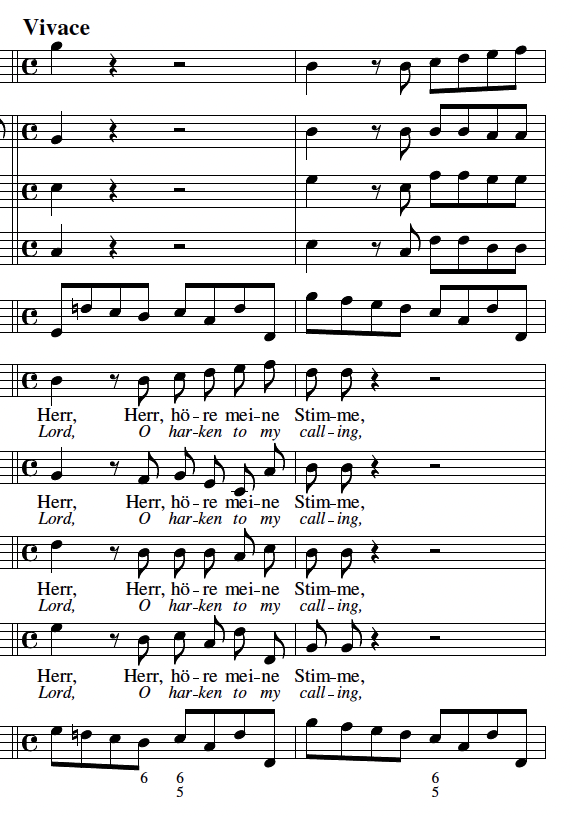

楽曲の分析

冒頭 – 三度の呼びかけと三位一体

曲は「Israel, hoffe auf den Herrn(イスラエルよ、主を待ち望め)」という呼びかけが三度繰り返される形で始まる。

これは音楽的構成のみならず、三位一体(父・子・聖霊)との象徴的関連性も見出される。

神学的意味 – 三位一体の象徴

バッハが3という数字を使うとき、**三位一体(Trinität)**の神学的象徴性を持たせている可能性が高いです。

・父なる神

・子なるキリスト

・聖霊

への三重の呼びかけと解釈でき、イスラエル(=信仰共同体)全体が三位一体の神に希望を託すという構造になっていると考えられます。

「hoffe auf den Herrn」– 積極的な信仰の表明

歌詞:「主を待ち望め」

指示:un poco allegro(やや速く)

音楽的特徴:「hoffe(望む)」はメリスマで引き延ばされます。

対位法的な処理で各声部が応答し合い、エコー効果が強調されます。

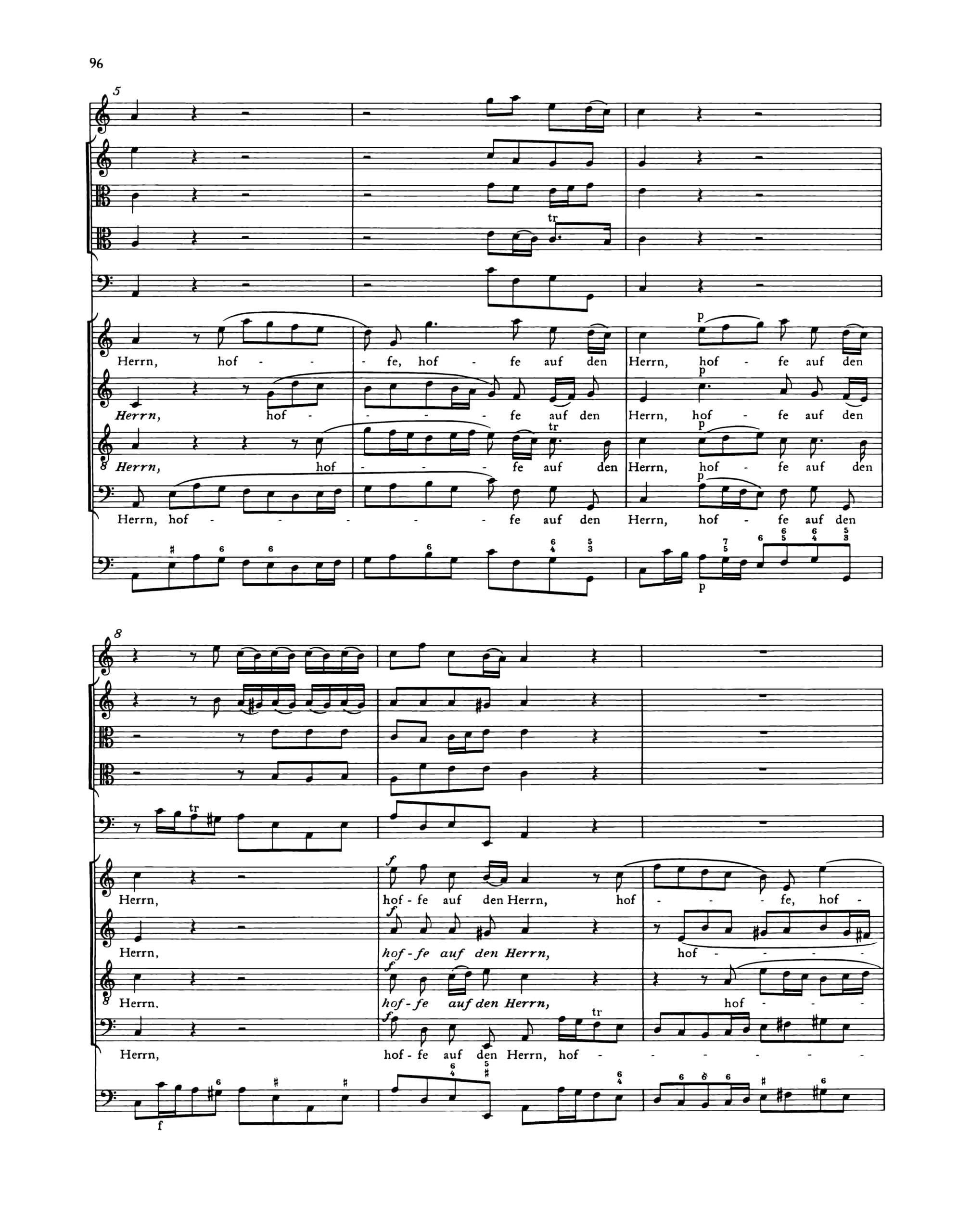

「Denn bei dem Herrn ist die Gnade」– 主の恵み

歌詞:「主のもとには恵みがあり」

指示:adagio

音楽的特徴:ホモホニックな合唱(同じリズムで和声的に歌われます)。

合唱が3度に渡って朗々と「恵みの大きさ」を歌い上げます。

オーボエ:オブリガートで旋律を彩ります。

弦楽器:15小節から厚みのある和音を響かせ、このカンタータ中でも最も和声的に豊かなセクションを作ります。

「Und viel Erlösung bei ihm」– 救済の確信

歌詞:「豊かな贖いがある」

指示:allegro(速く)

音楽的特徴:上行の音形が全体を支配し、救いへの高揚感が表現されます。

合唱は「Erlösung(救い)」を**4度跳躍のゼクエンツ(順次進行)**で歌います。

声部の組み合わせ(ソプラノ&テノール/アルト&バス)によるペア構成は、協力と力強さを象徴します。

ファゴットの躍動感ある16分音符も印象的です。

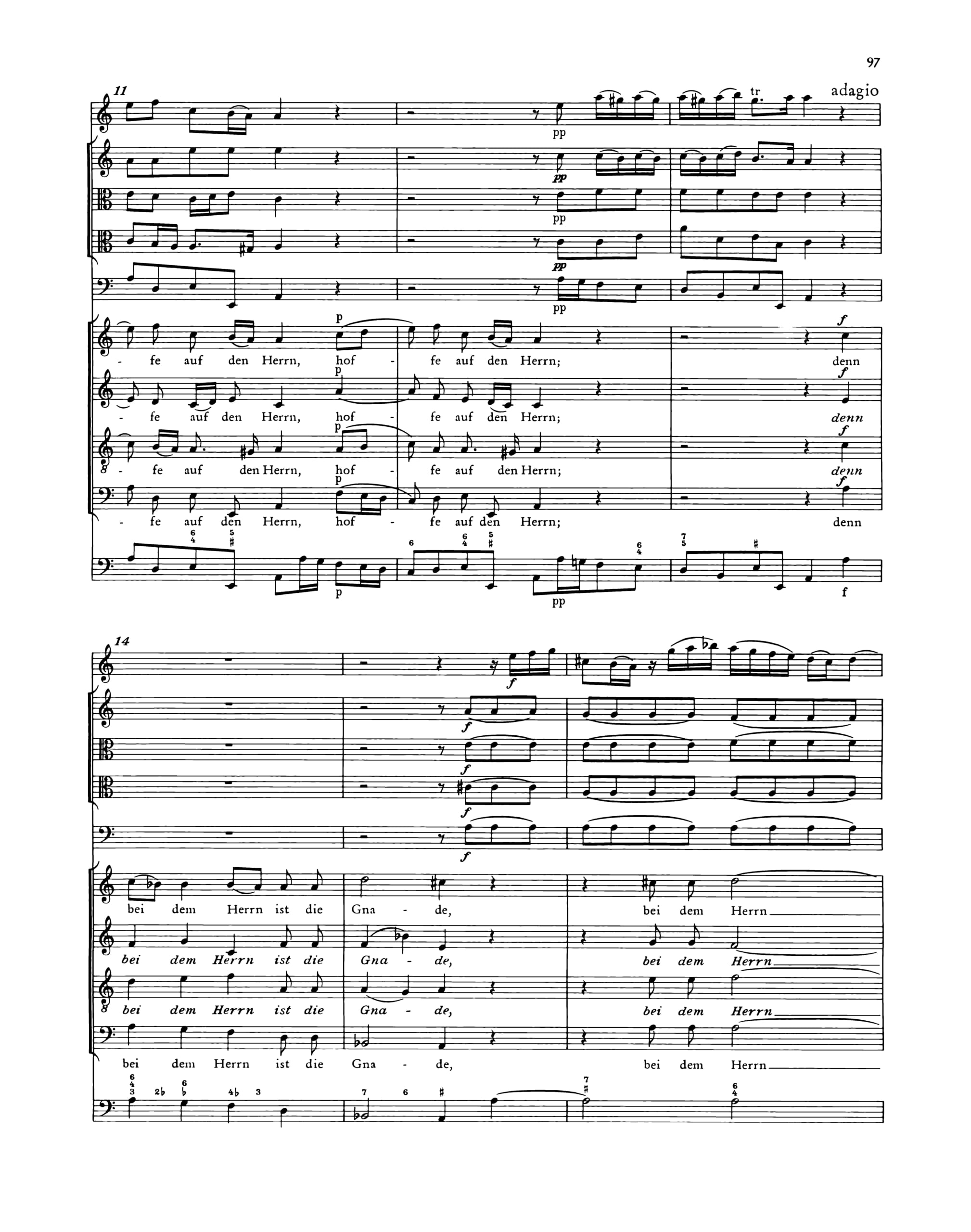

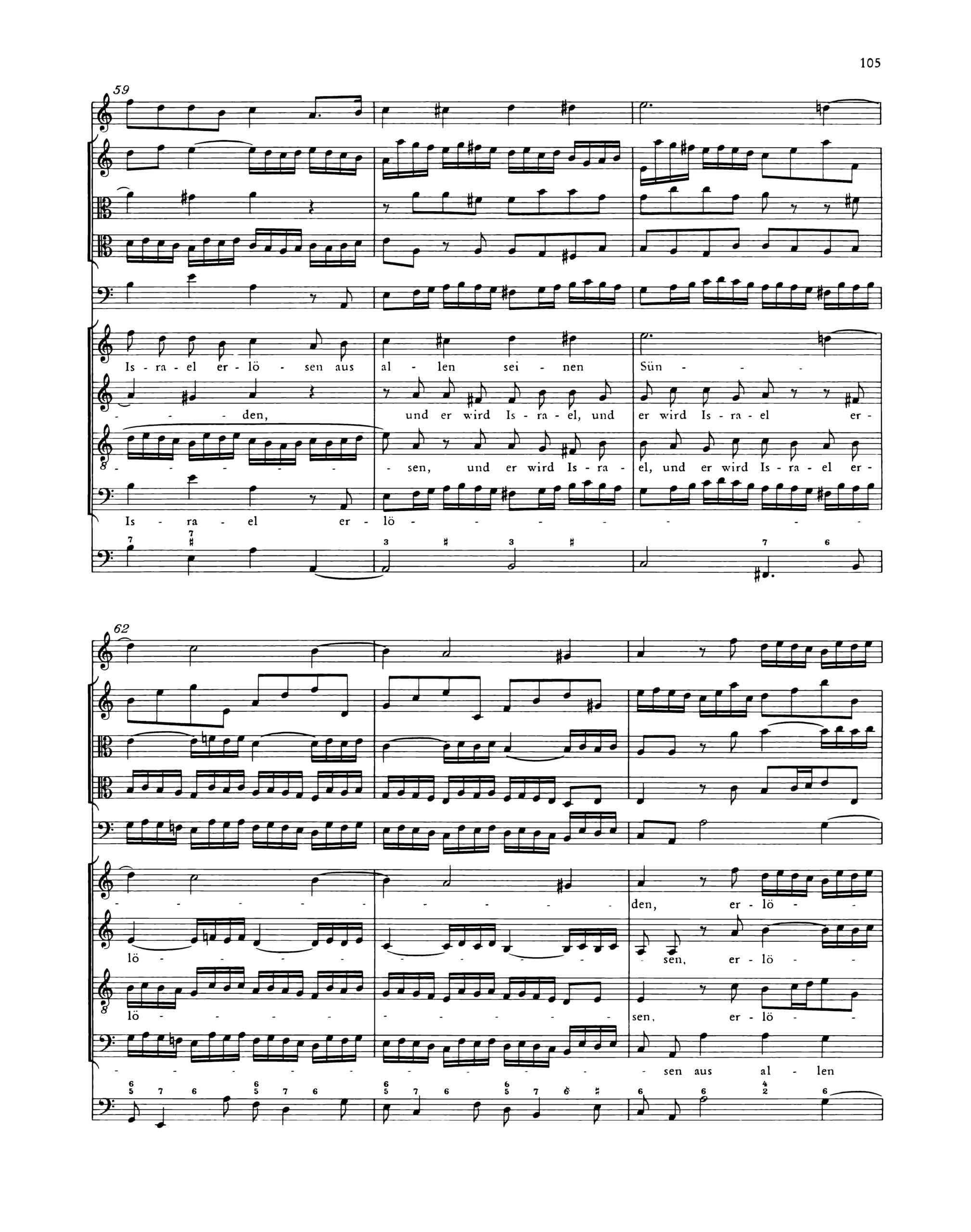

最終フーガ(28小節〜)

- 主題(テーマ)は4種類に大別されます。

テーマ 1

テーマ 2

対旋律 1

対旋律 2

28小節:通奏低音と声楽のみでフーガが開始されます。

36小節〜:器楽パートが加わり、音の渦が次第に拡大していきます。

60小節〜:ソプラノの主題が引き延ばされた形で現れ、男声二声部は長大なメリスマによって音楽を最終局面へ導くきます。

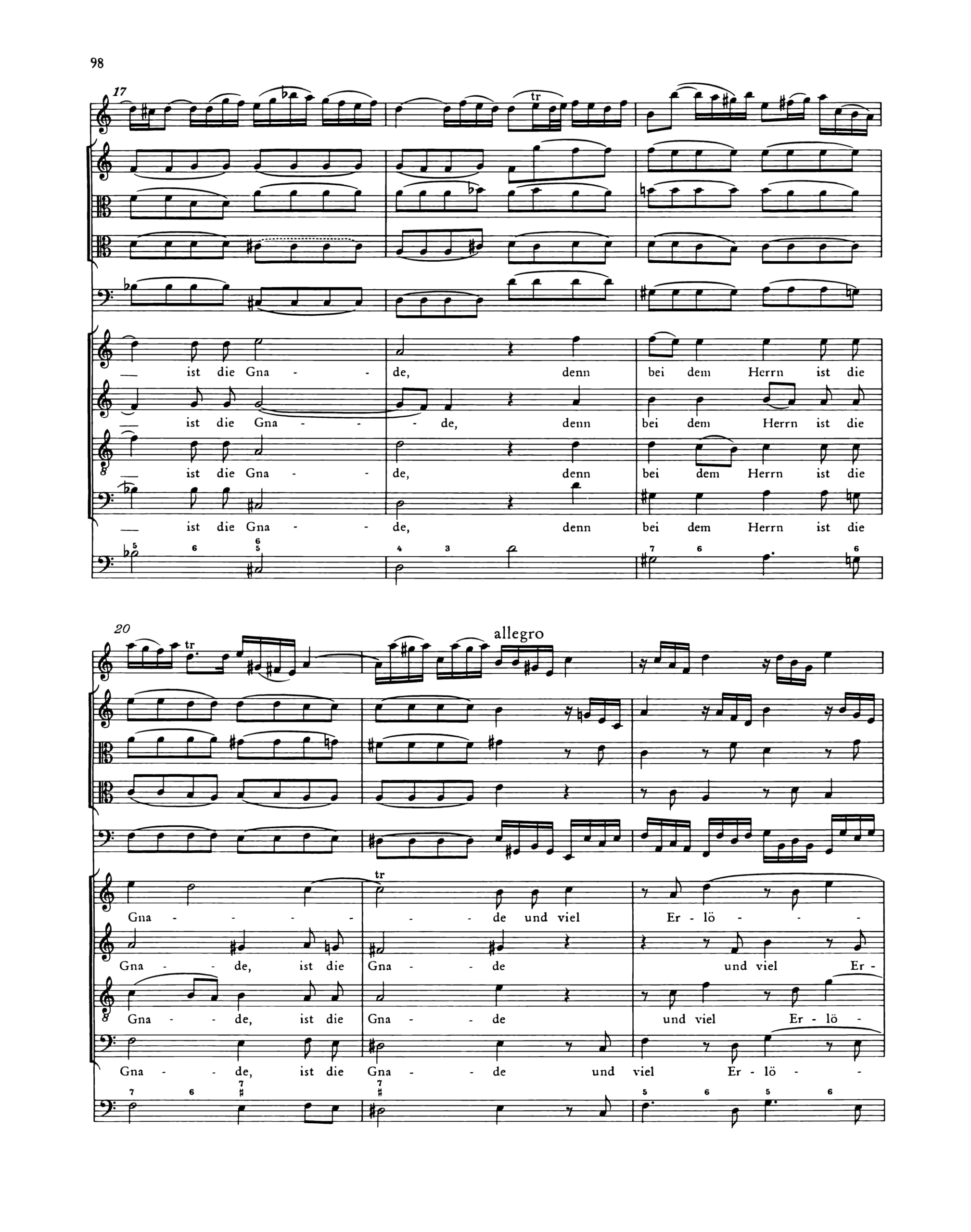

終結部 – Adagioとフリギア終止

会場全体を包むような豊かな和音で幕を閉じます。

最終3小節はAdagio(ゆっくりと)です。

合唱はホモホニックで、「完全な赦し」の宣言を高らかに歌います。

フリギア終止によって音楽は荘厳に閉じられます。

弦楽器:コッラ・パルテで合唱を支え、オーボエ:最高音で輝かしく演奏し、

高らかに鳴り響く大オルガンの和音のようです。