《主よ、われ汝をあおぎ望む》

用途:不明

初演:1708年以前

歌詞:作者不明。第2,4,6曲; 詩篇25, 1-2,5 ,15。

編成:SATB, 合唱; Vn1, Vn2, Fg, bc

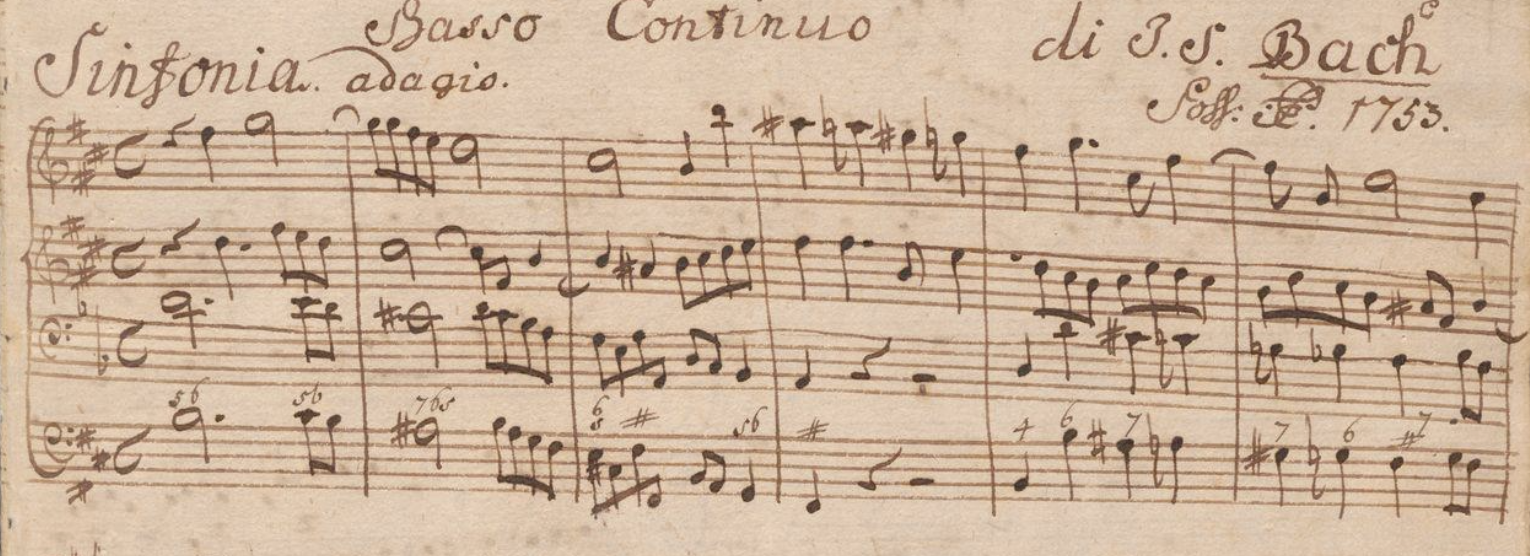

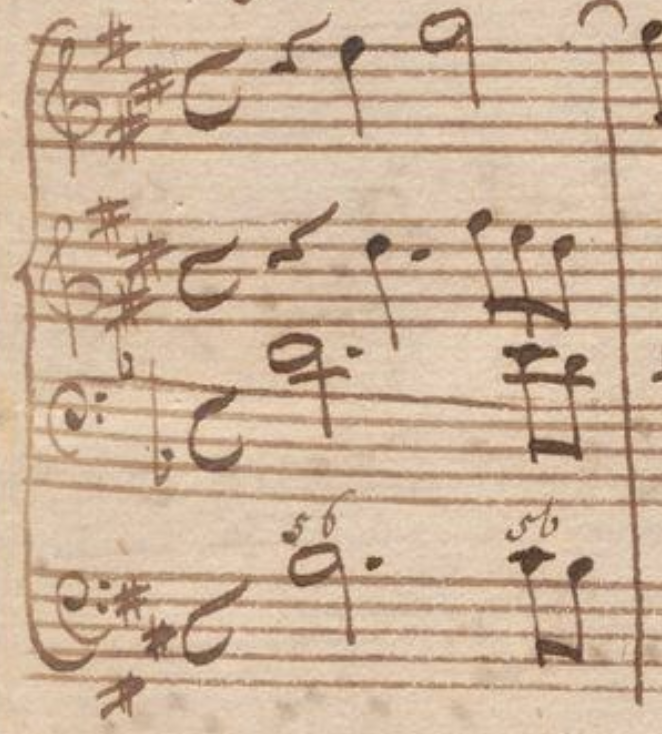

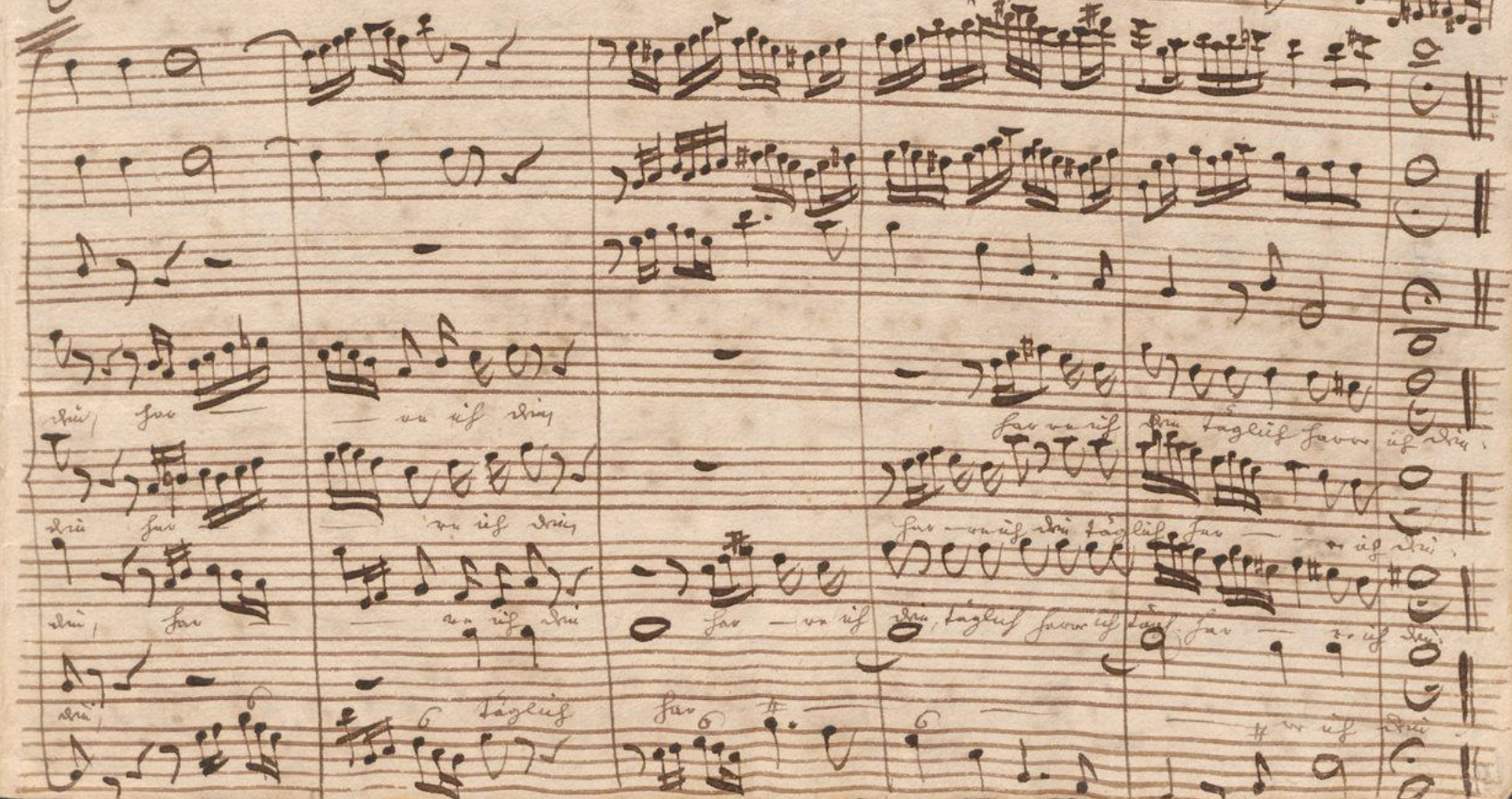

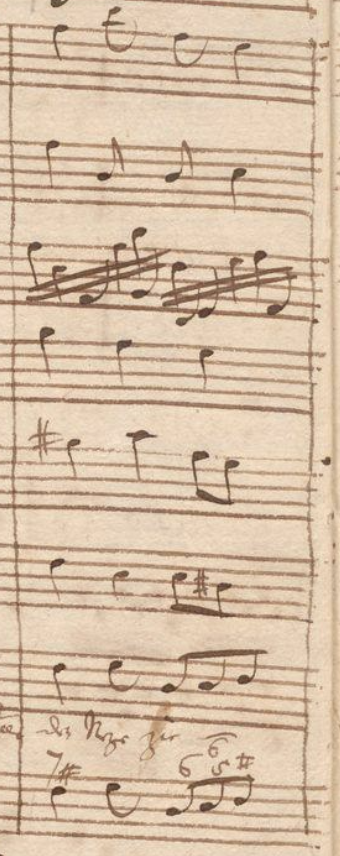

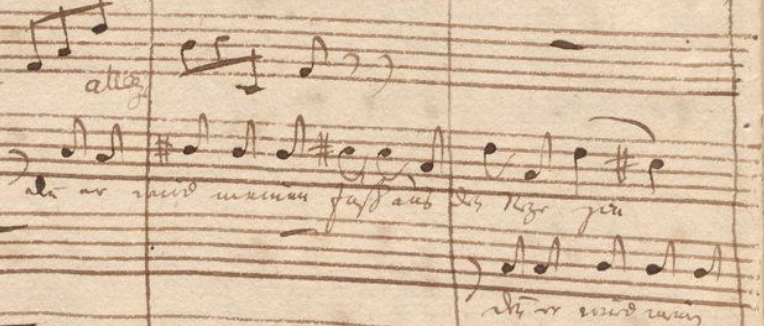

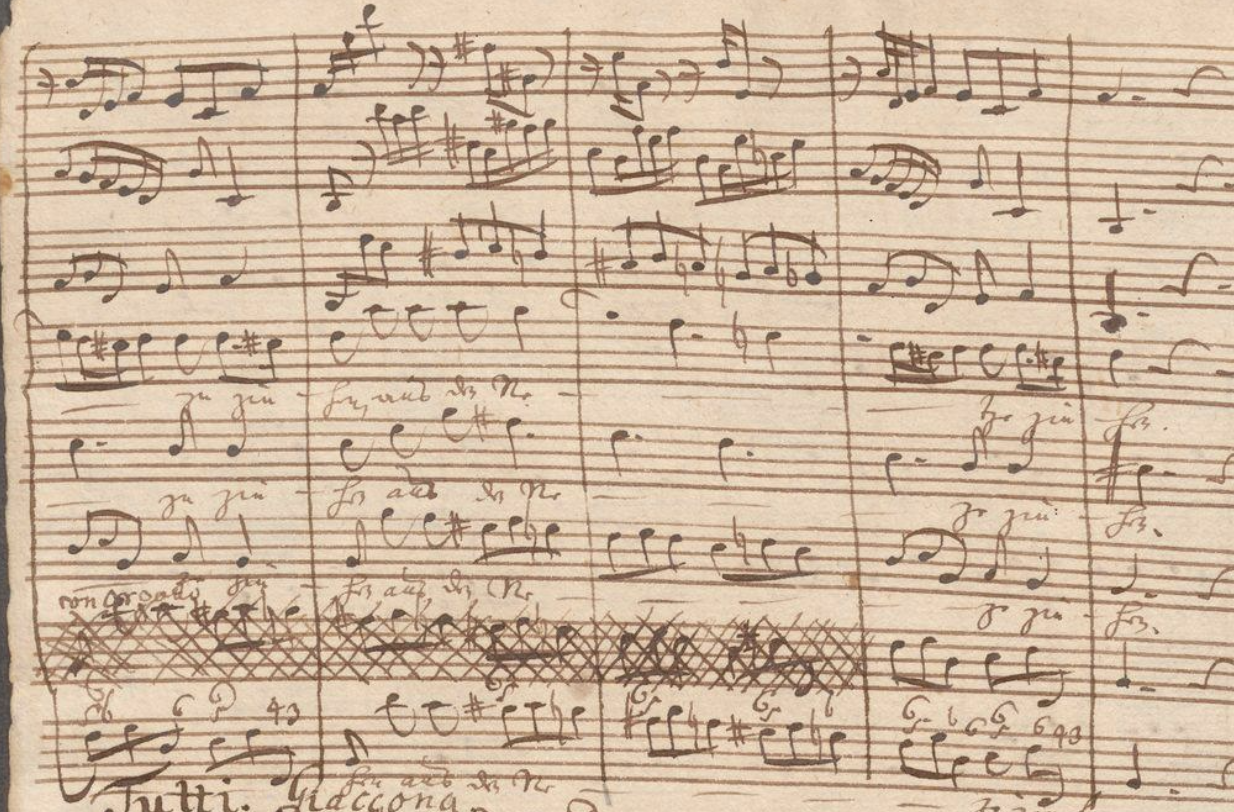

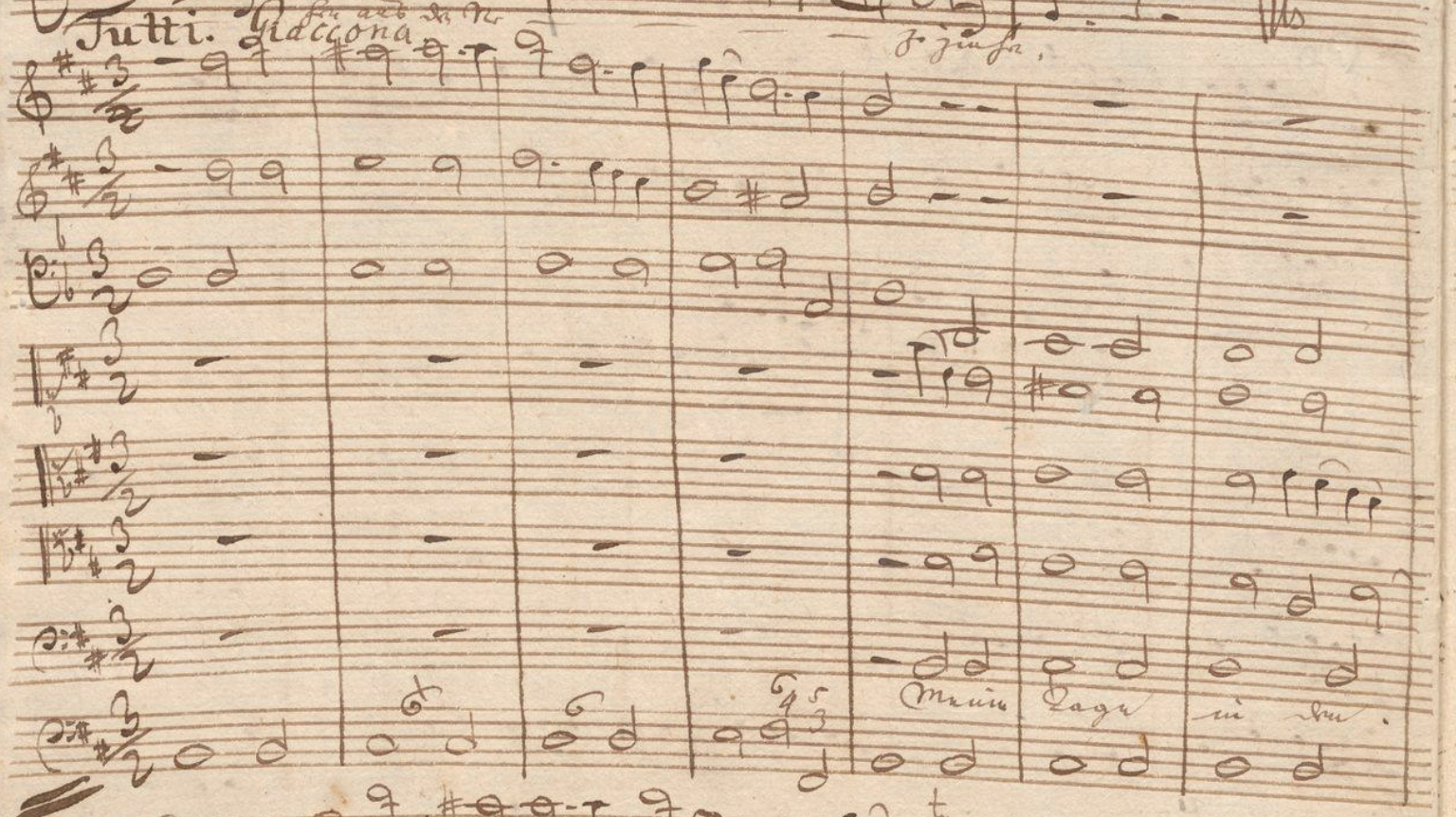

基本資料:総譜の写し(Ch.F.ペンツェルによる)=SBB

演奏時間:約15分

【出典】

磯山雅・小林義武・鳴海史生 編著『バッハ事典(DAS BACH LEXIKON)』東京書籍、1996年。

🎼 楽譜のリンク

IMSLP : BWV 150

目次(全7曲)

※ 曲名をタップすると、各曲の解説にジャンプすることができます。

2. 合唱

“Nach dir, Herr, verlanget mich”

3. アリア(ソプラノ)

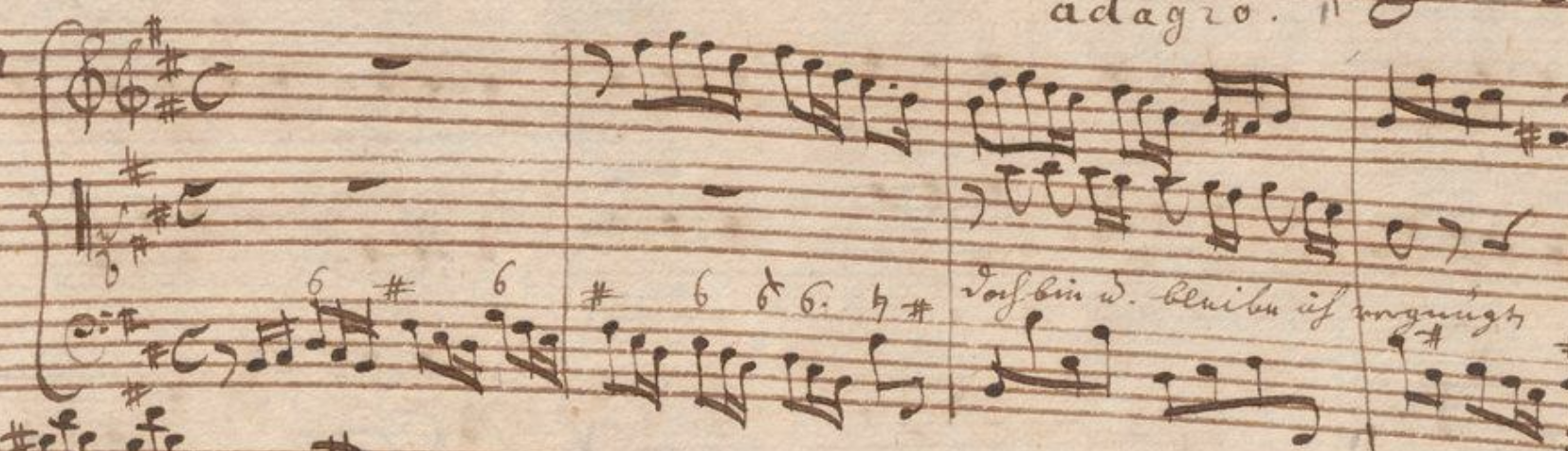

“Doch bin und bleibe ich vergnügt”

4. 合唱

“Leite mich in deiner Wahrheit”

5. 三重唱(アルト・テノール・バス)

“Zedern müssen von den Winden”

全体の解説

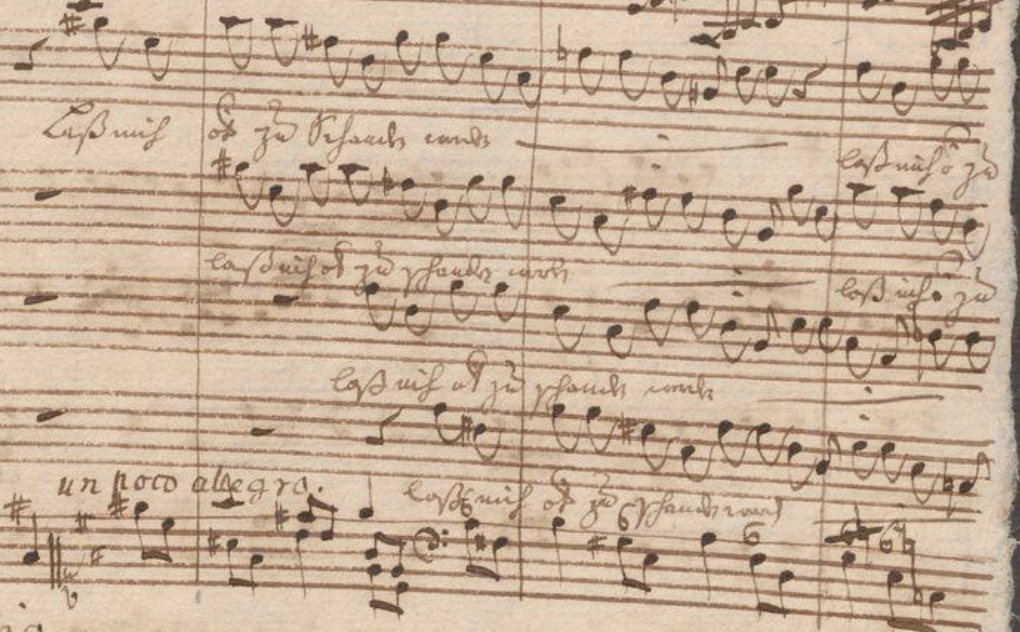

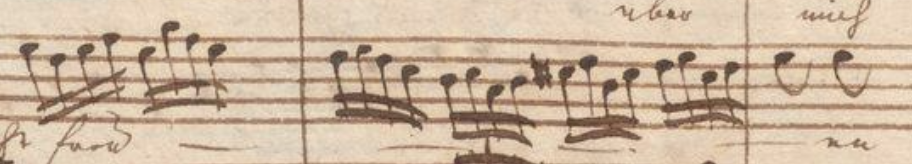

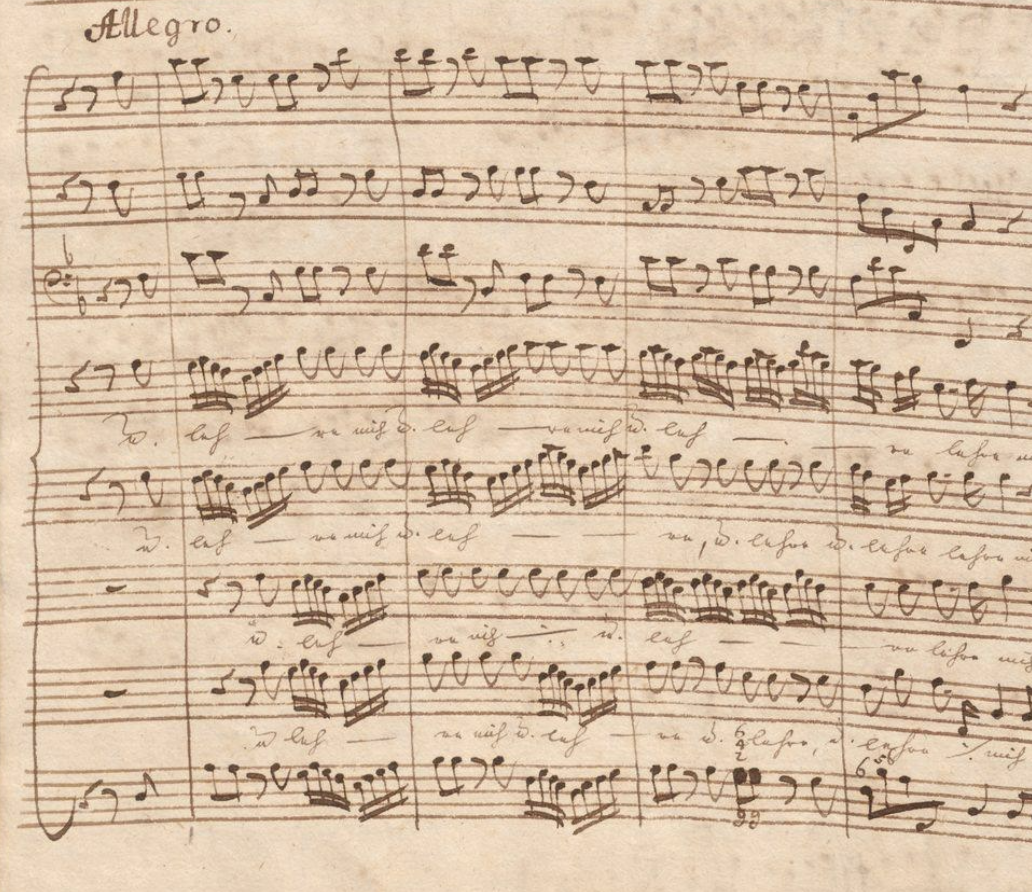

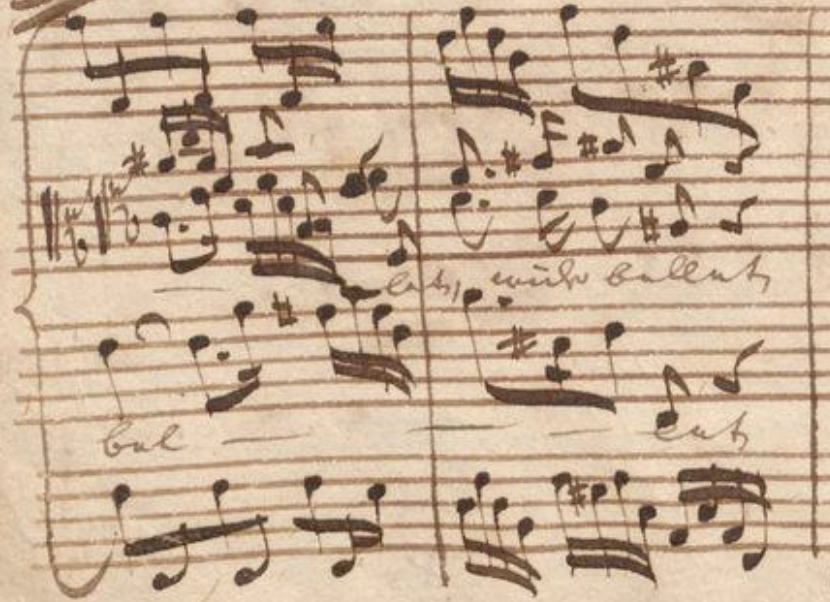

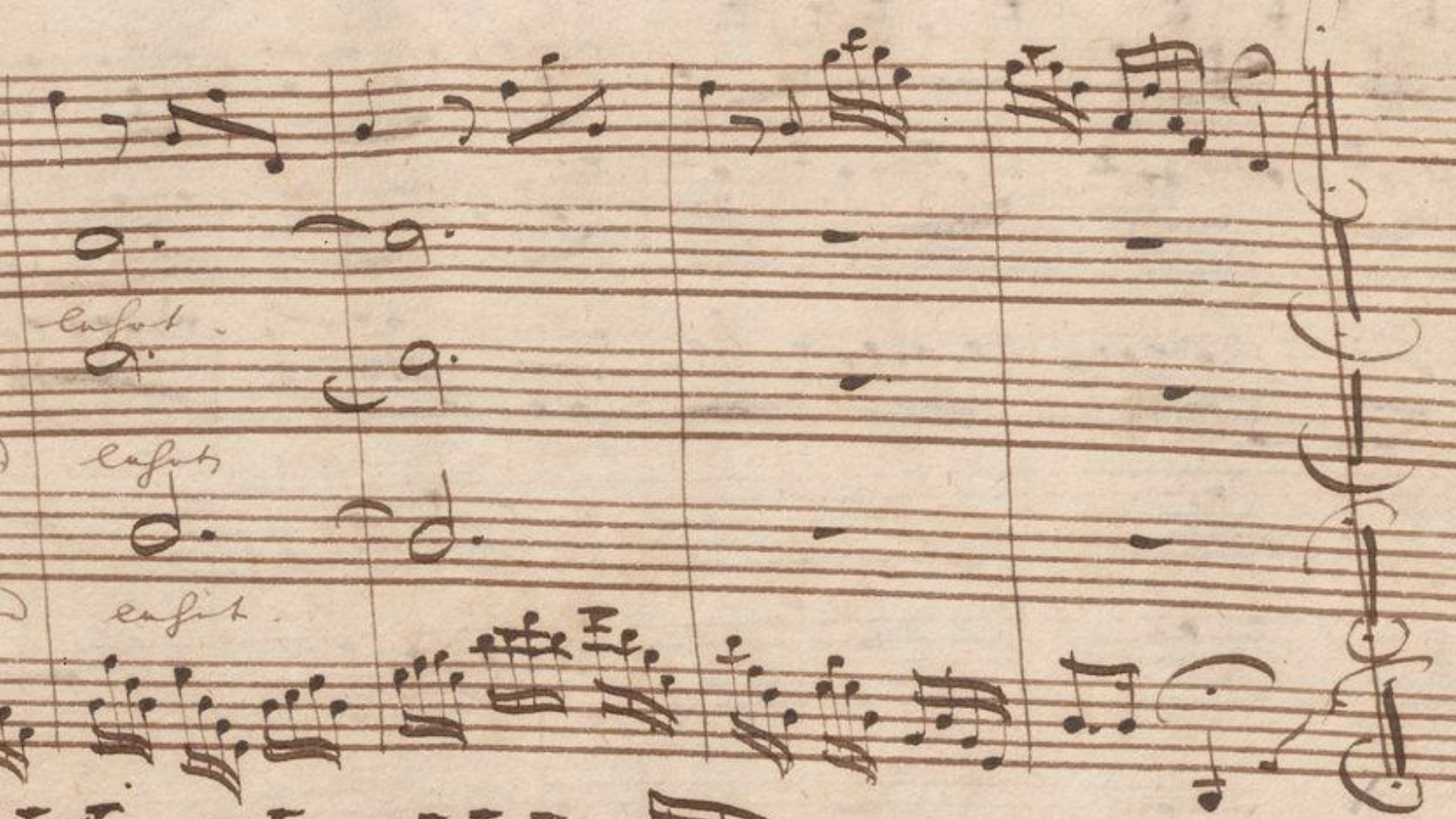

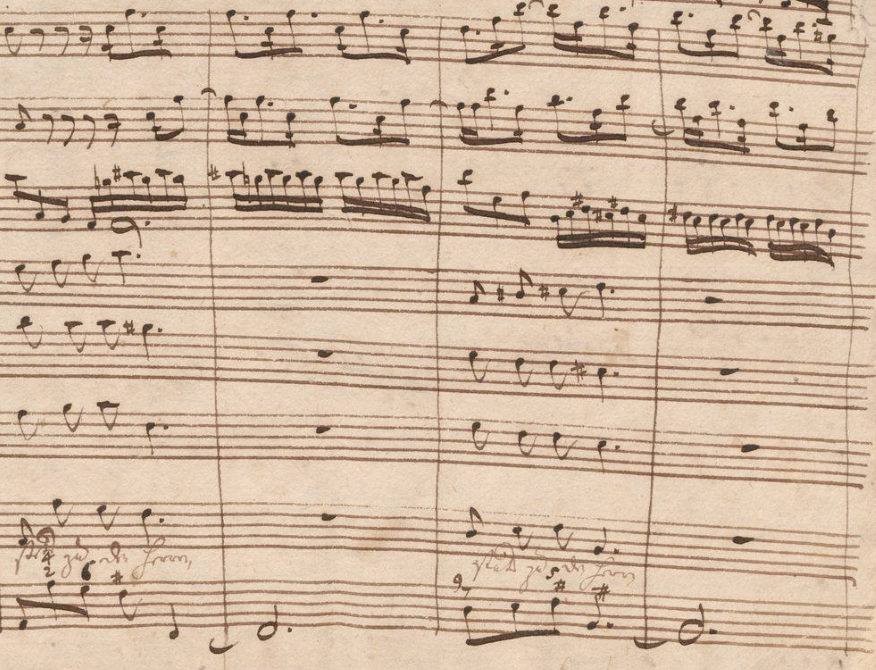

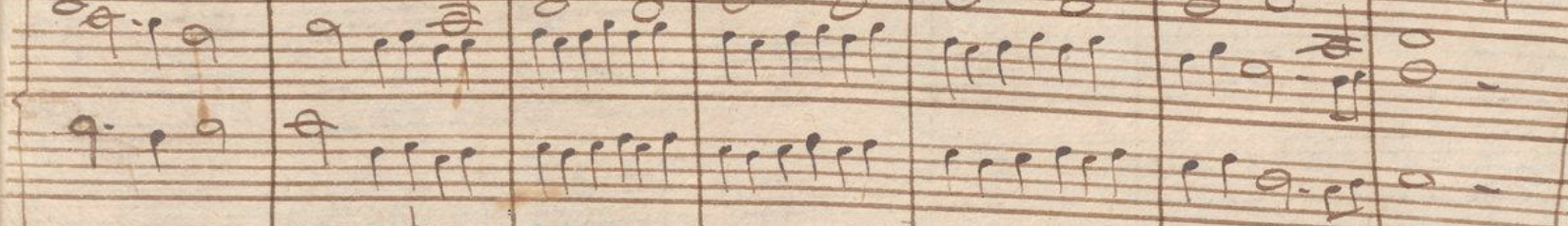

バッハのカンタータ《Nach dir, Herr, verlanget mich》は、聖トーマス教会の聖歌隊長を務め、その後メルゼブルクのカントルとなった**クリスティアン・フリードリヒ・ペンツェル(1737–1801)**による写譜によって現代に伝えられています。

この作品の真贋については長らく議論されてきましたが、近年の研究(一定の留保はありつつも)では、この作品をバッハの初期の真作、すなわち**ミュールハウゼンでの勤務終盤またはヴァイマールでの初期(1708年頃)**の作品と位置づけています。

バッハ研究者のハンス=ヨアヒム・シュルツェは2010年の論文で、自由詩による各詩行(第3・第5・第7曲)の**冒頭文字がアクロスティック(縦読み)**となっており、「Doctor Conrad Meckbach」という名前が浮かび上がることを指摘しました。

コンラート・メックバッハ(1637–1712)は有資格の法学者で、ミュールハウゼンの市議会議員、そして複数回にわたり市長を務めた人物です。1707年、彼の提案によりヨハン・ゼバスティアン・バッハが市教会 Divi Blasii のオルガニストに任命されました。このように二人に関係があることは確認されていますが、カンタータがどのような経緯で作曲されたかは、いまだに明らかではありません。

アクロスティックの解釈

「Kreuz(十字架)」や「Zedern(杉)」といった語の頭文字のつづは、アルファベットの「C」に置き換えられます。

第3曲の6つの詩行の冒頭文字は「Doctor」、

第5曲の詩行では「Conrad」となります。

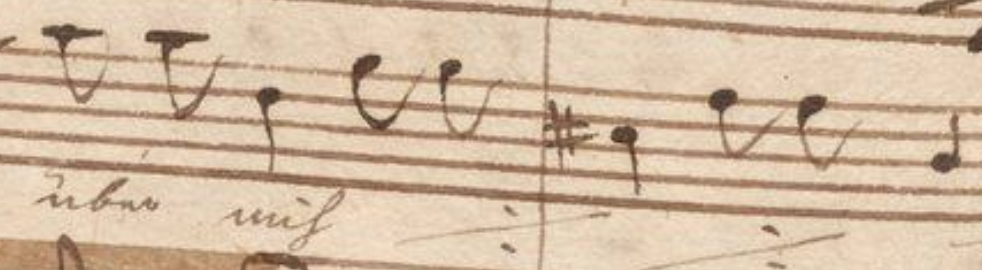

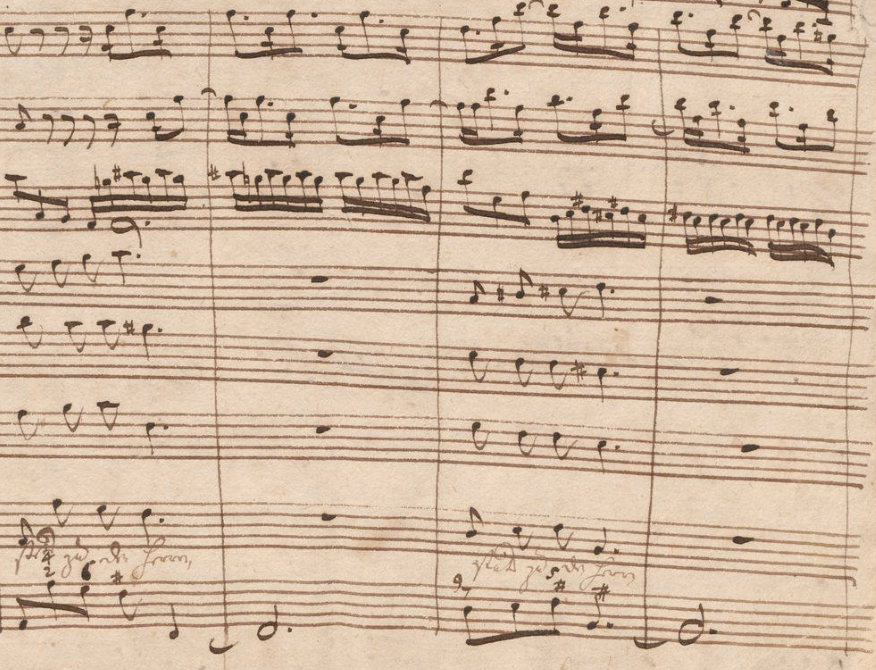

第7曲では「Meckbach」となるはずですが、第3詩行(15小節目)の頭文字に誤写があります。ペンツェルの写譜では「oftmals(しばしば)」となっている部分は、正しくは「niemals(決して~ない)」であるべきです。

また第7曲第4詩行(28小節目)には別の誤写があり、「führen(導く)」ではなく、「**küren(選ぶ)」とするのが自然です。文脈からは:

「Christen auf den Dornenwegen / küren Himmels Kraft und Segen」(茨の道を行くキリスト者は、天の力と祝福を選ぶ)

が有力とされますが、今回使用するCarus 版 の編集では「**krönet(冠する)」が採用されています

編成は小規模で、通奏低音と弦楽(ヴァイオリン2部、ファゴット)および合唱によって構成されています。ファゴットパートは短3度上の調性で書かれており、**A=392Hz**の楽器を用いたと推定されます。

ミュールハウゼン時代に演奏された可能性が高く、バッハの青年期の創作意欲が見て取れます。

終曲のシャコンヌ(オスティナート)主題は、1706年に亡くなったパッヘルベルへのオマージュとして作曲された可能性も示唆されています。

テキストについて

歌詞は**旧約聖書「詩篇第25篇」**の内容に基づいており、現世の困難の中でも神への信頼を捨てず、救いを待ち望む信仰者の心情を歌い上げています。

偶数曲(第2,4,6曲)には聖書本文をそのまま引用しています。(その他の歌詞については、上述の通り。)

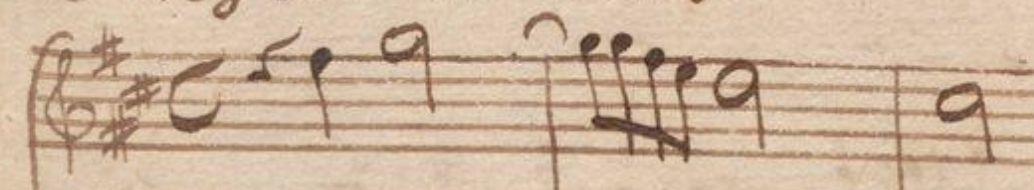

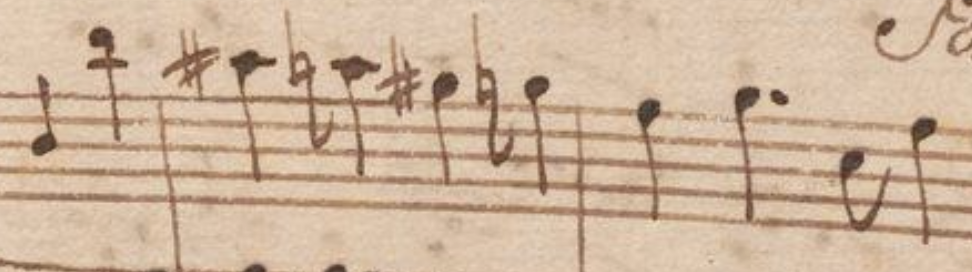

1. シンフォニア

“Sinfonia”

冒頭第1小節、ヴァイオリン I の音型は、「nach dir(あなたを求めて)」という言葉を自然に思い起こさせるものです。とりわけ「dir」の部分で音が1音上昇する点は、その発音とともに目線が上に向かい、神がいらっしゃる天を仰ぐような姿を感じさせます。

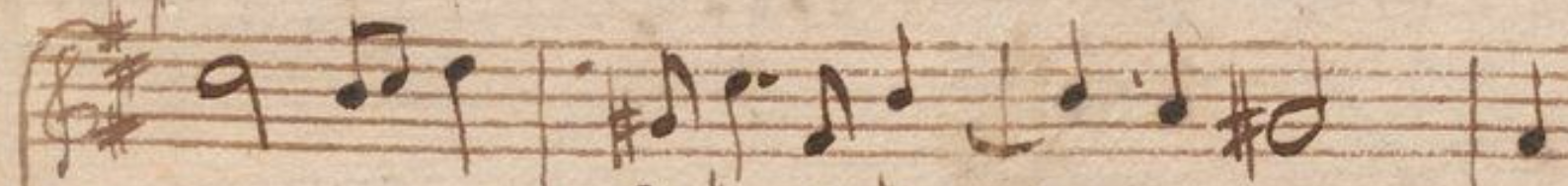

この主題は、その後も形を変えて(音価を変えて)繰り返されます。具体的には、完全4度の上行音形に、また、8分音符+4分音符による1/2音価のテーマとなり、曲全体の構造をしっかりと支配します。

形式としては器楽によるシンフォニアですが、曲の随所には歌詞とのつながりを感じさせるような音型が見られます。あたかも、言葉を持たない器楽が、言葉の代わりに語っているような印象さえ受けます。

冒頭でコンティヌオのみで曲が始まる手法は、バッハの初期(ミュールハウゼン時代)のカンタータによく見られる特徴です。これは、まず、大オルガンの足鍵盤が低音を響かせ、その後、手鍵盤で旋律が紡がれていく情景を思い浮かばせてくれます。

冒頭3小節は、フリギア終止を含む半終止によってひと区切りとなり、続く部分で第2曲合唱の冒頭で使用される階梯導入テーマが先取りされて登場します。

このとき現れる半音下降のモチーフは、いわゆる「嘆きのモチーフ」として知られ、コンティヌオからヴァイオリン II、さらに他の声部へと受け継がれていきます。こうした流れによって、**音楽的な反響(リフレクション)**の効果が生み出されています。

第11小節4拍目のヴァイオリン I によるfis音、そして第12小節4拍目のヴァイオリン II によるh音(最高音)から始まる音型は、「Ach! Nach dir!」と感嘆詞を伴った強いアフェクトのフレーズに聴こえます。

曲の最後では、すべてのパートが低い「ロ音」のユニゾンへと収束していきます。

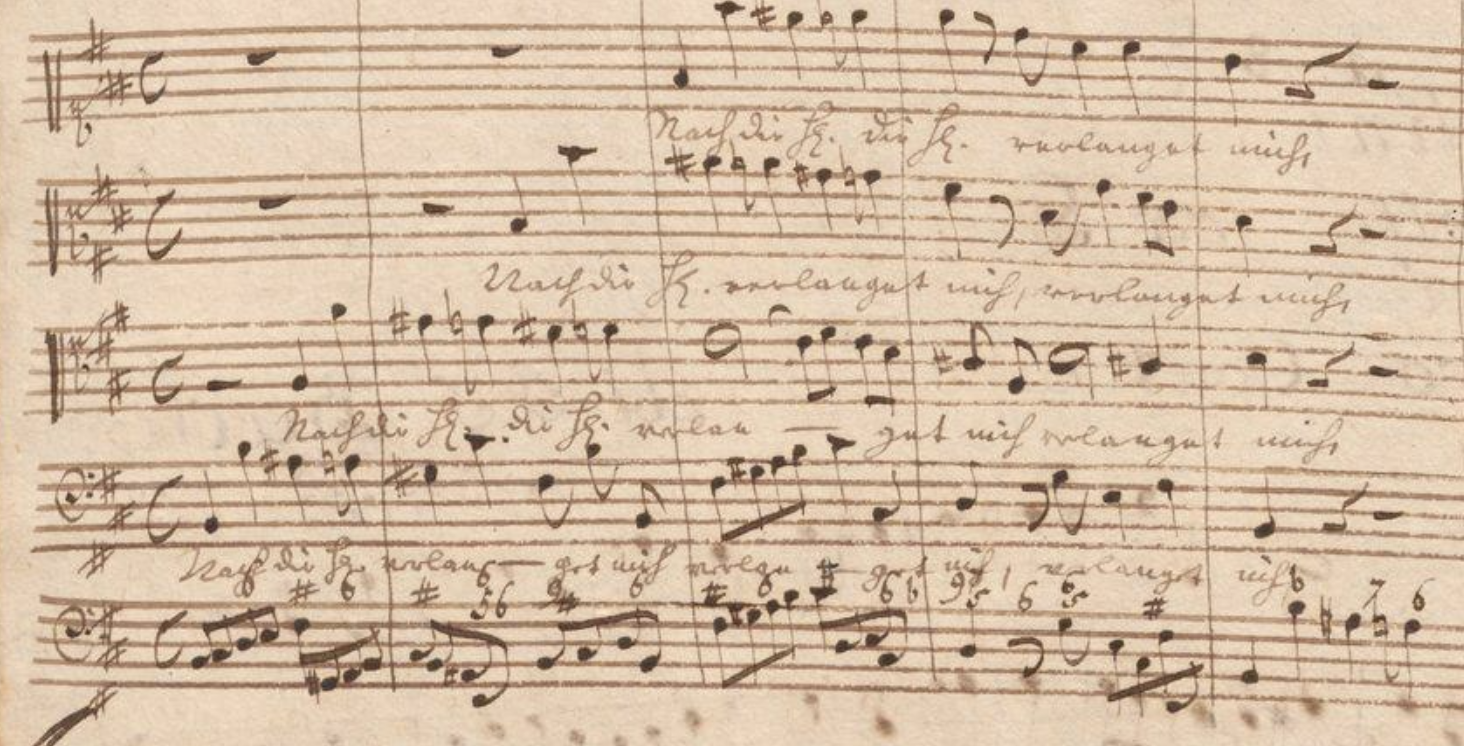

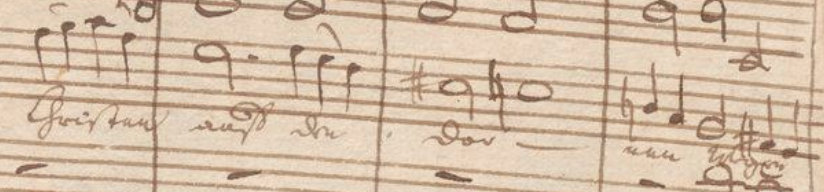

2. 合唱

“Nach dir, Herr, verlanget mich”

旧約聖書 詩篇 第25篇 1–2節

Nach dir, Herr, verlanget mich.

Mein Gott, ich hoffe auf dich.

Lass mich nicht zu Schanden werden,

dass sich meine Feinde nicht freuen über mich.

主よ、私はあなたを慕い求めます。

わが神よ、私はあなたに望みをかけています。

どうか私を恥ずかしめないでください。

敵が私に勝って喜ぶことのないようにしてください。

詩篇 第25篇 1–2節についての解説

詩篇25篇の背景

詩篇25篇は、個人的な悔い改めと信頼の祈りとして知られています。作者(伝統的にはダビデ王とされる)は、罪の赦しを願いつつ、神への深い信頼を表明しています。

この詩は以下のテーマで構成されています:

・神への信頼と導きへの祈り(1–7節)

・神の憐れみにすがる(8–15節)

・苦難の中の救いを求める祈り(16–22節)

「Nach dir, HERR, verlanget mich」(あなたを慕い求めます)

この冒頭句は、ただの「信仰」ではなく、「魂が神を渇望する」ほどの深い切望を表しています。

ヘブライ語原典の語感としては「心が神に向かって引き寄せられる」「強く望む」といったニュアンスがあります。

これは、単なる信仰告白ではなく、全存在をかけた神への渇望の表現です。

「Mein Gott, ich hoffe auf dich」(わが神よ、あなたに望みをかけます)

ここでは、**「希望」(hoffen)**が信仰のアクションとして描かれています。

・当時の信仰者にとって、「神を待ち望むこと」は単なる忍耐ではなく、確信をもって神の救いを期待することでした。

・信仰とは、救いがまだ見えなくとも、確かにそこにあると信じるアクティブな希望なのです。

「lass mich nicht zu Schanden werden」(私を恥に落とさないでください)

「恥をかく」(zu Schanden werden)は、古代イスラエル文化においては非常に重い意味を持ちます。

単に面目を失うことではなく、神から見放されること・社会的に辱められること・信仰が嘲笑されることを意味します。

「dass sich meine Feinde nicht freuen über mich」(敵が喜ばないように)

・「敵」は個人的な敵対者であると同時に、悪そのもの、神を信じない者たちの象徴とも解釈されます。

・ここでの祈りは「神への信頼が報われ、信仰が嘲られないようにしてください」という、信仰者の名誉の回復を求める叫びです。

まとめ

| 節 | 主題 | 解説 |

|---|---|---|

| 詩篇25:1 | 神への切なる憧れ | 「Nach dir」=神に魂が向かって引き寄せられる強い渇望 |

| 詩篇25:2 | 信頼と救済の祈り | 敵に嘲られないように、神が応答してくださることを信じる希望 |

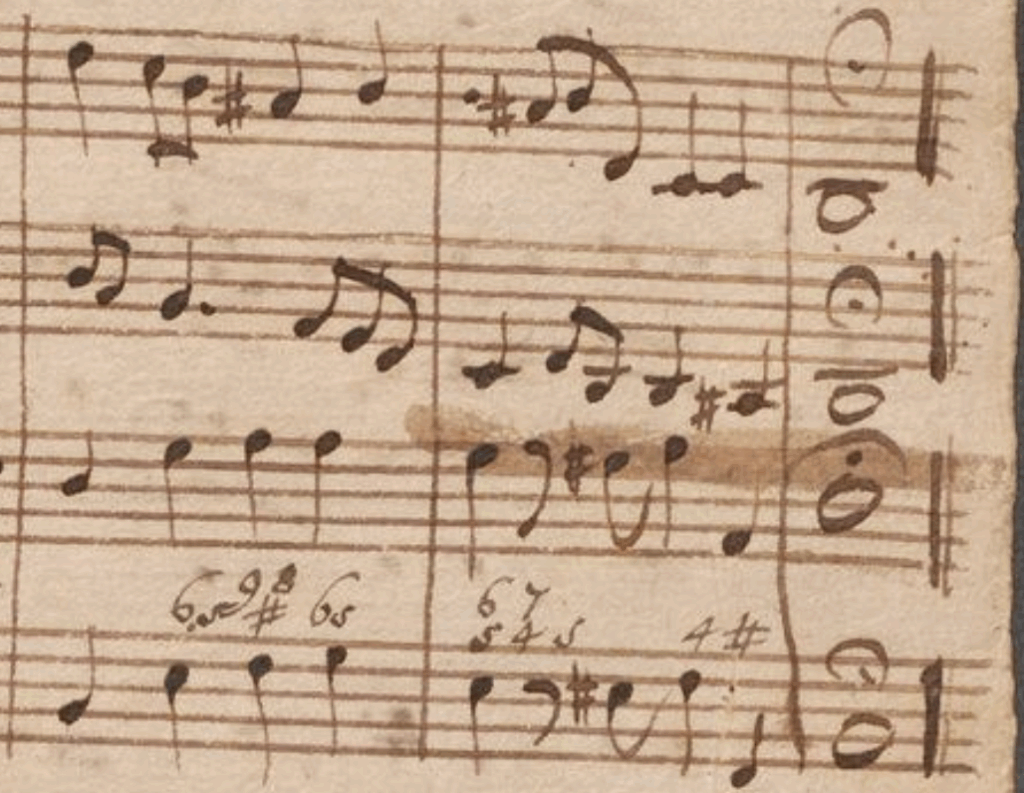

楽曲の分析

合唱は階梯導入の主題によって始まります。冒頭の「nach」から「dir」へのオクターブ跳躍という大きな音程には、「dir(あなた=神)」に対する切実な願望が力強く込められています。

コンティヌオはゆったりとしたグラウンド・バスのような響きで音楽全体を安定させ、迷いなき信仰の道を力強く支えます。

「verlanget mich(私は求めています)」の部分では、音楽がややホモフォニック(和声的)になり、合唱全体が一つの心になっていくような印象を与えます。

音楽の展開

第20小節にて、器楽・声楽すべてのパートが初めて完全に一致し、「mein Gott(わが神よ)」と力強く神に呼びかける場面が訪れます。一気に頂点に達したエネルギーはAllegroへと変化します。「ich hoffe auf dich(私はあなたに望みをかけています。)」と、確信をもって神の救いを歌います。

合唱と器楽の掛け合い・感情の高まり

続く「laß mich nicht zu Schanden werden(私に恥を負わせないでください)」の句では、ソプラノからバスへと下行する階梯導入が用いられます。神から見放されること・社会的に辱められること・信仰が嘲笑されることを吐き捨てるように歌います。

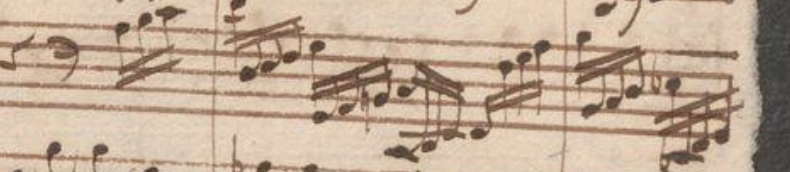

特にファゴットが独立した16分音符の動きで激しく音楽を煽る部分では、全体に強い感情のうねりが生まれます。

第28小節では、ばらばらだった合唱が再び統一を見せ始め、音楽はホモフォニックな構成を取りながら、合唱とヴァイオリンの掛け合いによって一体感を強調します。

フーガへ

このプレリュード的な部分はフリギア終止とともに幕を閉じ、続く音楽はフーガ的様式へと移行していきます。

フーガでは、「daß sich meine Feinde nicht freuen über mich(敵が私のことで喜ばないように)」という主題が提示されます。「神への信頼が報われ、信仰が嘲られないようにしてください」という、信仰者の名誉の回復を求める叫びです。

レトリック

「freuen(喜ぶ)」という語には、毎回**メリスマ(1音節に複数音をあてる装飾)**が与えられ、語義を誇張する修辞的な効果があります。

また、「mich(私を)」という語は常に低音域で歌われ、これは神の前にへりくだる姿勢を象徴するように扱われています。

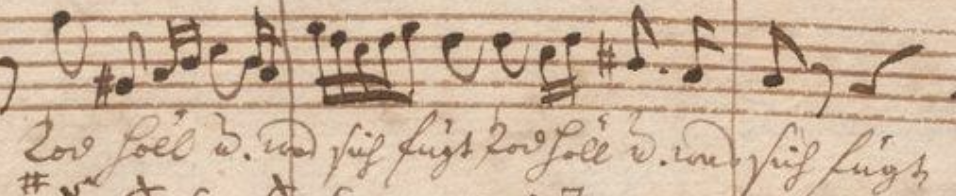

3. アリア(ソプラノ)

“Doch bin und bleibe ich vergnügt”

Doch bin und bleibe ich vergnügt,

Obgleich hier zeitlich toben

Kreuz, Sturm und andre Proben,

Tod, Höll und was sich fügt.

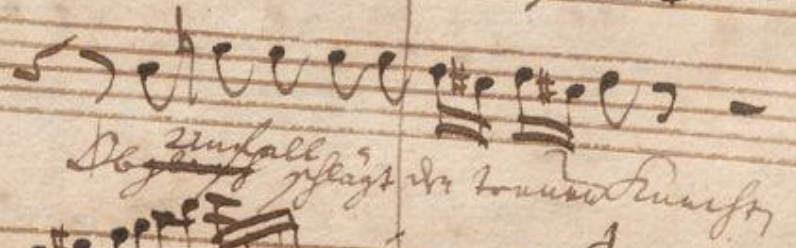

Ob Unfall schlägt den treuen Knecht,

Recht ist und bleibet ewig Recht.

それでも、私はなおも心安らかにとどまります。

たとえこの世において、

十字架や嵐、その他あらゆる試練、

死や地獄、そしてあらゆる災難が

激しく荒れ狂っていようとも。

たとえ災いが忠実なしもべを襲おうとも、

正義は正義であり、永遠に変わることはないのです。

楽曲の分析

曲は、喜びのモチーフを持つバスラインに導かれて始まります。

ヴァイオリンとソプラノは信念の強さを示すかの如く「Doch bin und bleibe ich vergnügt(それでも、私はなおも心安らかにとどまります。)」 と凛々しく歌います。

「toben(狂う、荒れる)」

「obgleich(=にもかかわらず)」という逆接の接続詞。

**「toben(狂う、荒れる)」**は、

・ソプラノ:メリスマで波打つ

・ヴァイオリン:高音16分音符の激しい運動

・通奏低音:付点リズムと休符による断続的な揺れと、各声部が荒れ狂うような内的葛藤をそれぞれの表現で描き出します。

「Kreuz, Sturm…」

**「Kreuz(十字架)」と「Sturm(嵐)」**

・激しい語り口。

・ヴァイオリンは、ディビジョン(細分化)された同音連打により嵐を描写し、完全4度の緊張感ある響きが生まれます。

これらの激動が、A-Dur(イ長調)という明るい調性で書かれている点は注目に値します。

つまり、外的な試練の激しさにもかかわらず、「正義は正義である」という信念は失われません。

「Tod, Höll…」

**fis-moll(嬰ヘ短調)**へと転調。

・「Tod(死)」と「Höll(地獄)」は、減7度という大きく不安定な音程で印象的に歌われ、

恐怖と絶望の表現が強調されます。

・「fügt(はめ合わせる・接合する)」を、ターンの装飾音で際立たせます。

第14小節の「Unfall(災い)」は、変音記号(ナチュラル)によって重みを感じさせます。

「Recht ist und bleibet ewig Recht」

第20小節の「ewig(永遠)」は、装飾的なメリスマによって光輝を放ち、

神の正義が変わることなく、永遠に確かなものであるというメッセージを音楽的に象徴します。

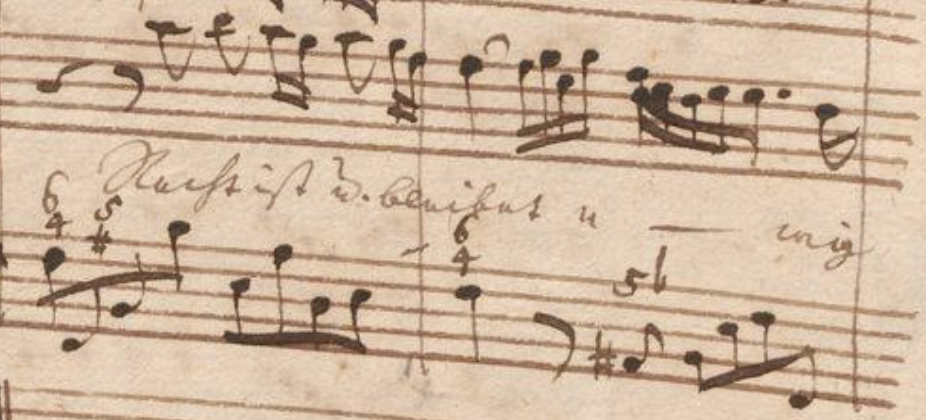

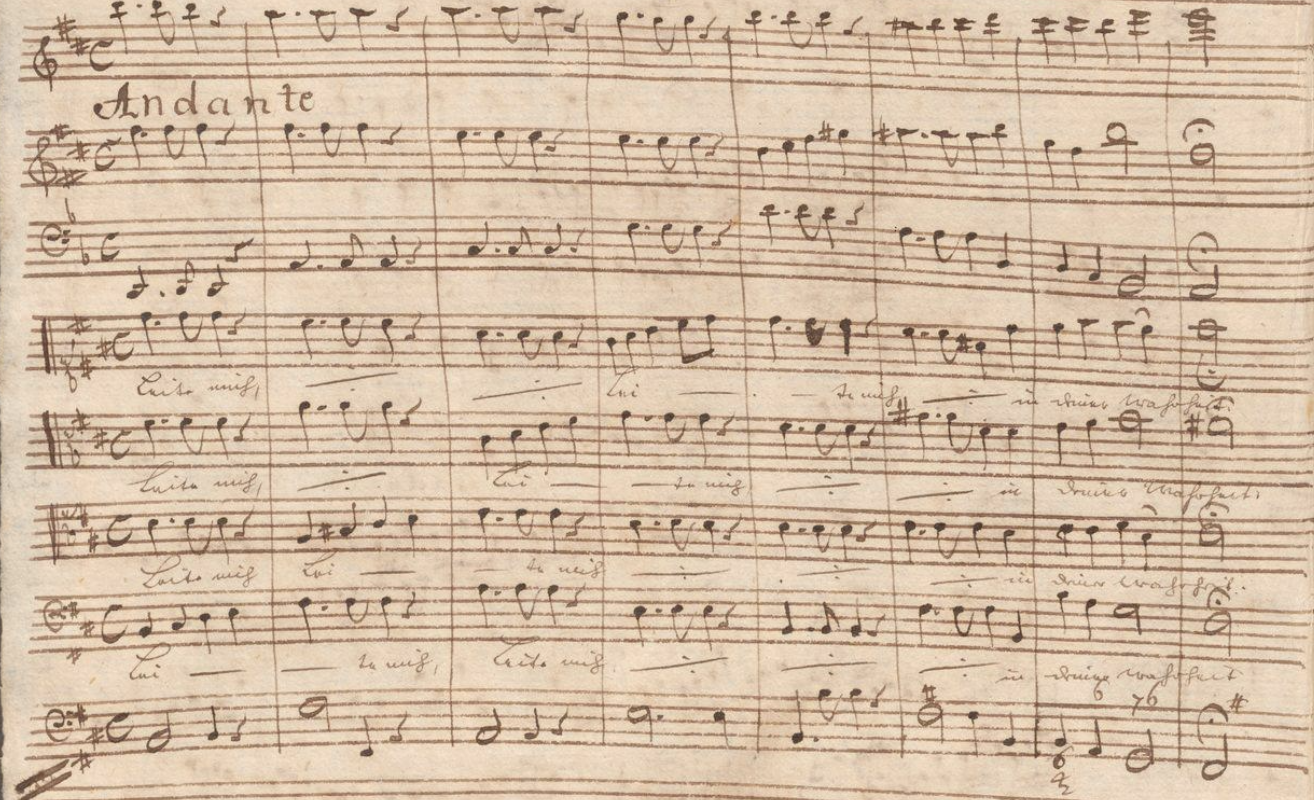

4. 合唱

“Leite mich in deiner Wahrheit”

Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich;

denn du bist der Gott, der mir hilft, täglich harre ich dein.

「あなたの真理のうちに私を導き、教えてください。

あなたこそ、私を救ってくださる神。

私は日ごとに、あなたを待ち望みます。」

旧約聖書『詩篇』第25篇 第5節(ルター訳)

詩篇 第25篇 第5節(ルター訳)

各句の意味と構文解析:

① 「Leite mich in deiner Wahrheit」

「あなたの真理のうちに私を導いてください」

・Leiten は「導く」動詞で、神に対して「道を示してください」と願う表現です。

・deiner Wahrheit(あなたの真理)」 は神の教え・律法・誠実さ・信頼できる導きを象徴します。

・ヘブライ語原文では「エメト」(真実/誠実)という語が使われています。

神の「真理」とは、単なる知識ではなく、人生の歩みにおける確固たる「信頼すべき基盤」を意味します。

② 「und lehre mich」

「そして私を教えてください」

・神に「ただ導くだけでなく、理解させてほしい」という深い願望。

・学ぶ姿勢、へりくだった信仰者の態度を示しています。

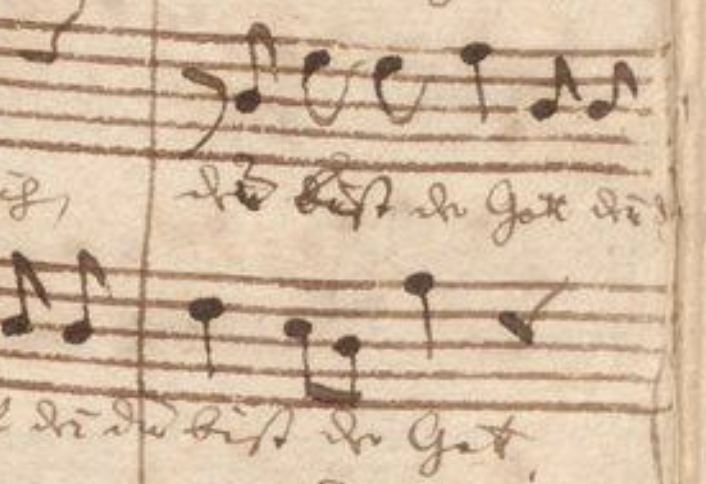

③ 「denn du bist der Gott, der mir hilft」

「なぜなら、あなたこそが私を助ける神だからです」

・「denn(なぜなら)」で理由を述べる構造。

・mir hilft(助けてくれる) は、日常的・持続的な助けを含意します(現在形)。

ここでは神の「救済者」としての側面が強調されています。

④ 「täglich harre ich dein」

「私は日々、あなたを待ち望んでいます」

・täglich(毎日) は信仰の継続性を強調。

・harren(じっと待つ、耐えて希望をもって待つ) はドイツ語の詩篇ではよく使われる語で、旧約における「望みを持って待つ」姿勢を象徴。

ルター訳独特の言い回しで、「瞬間的な希望」ではなく「信頼に基づく忍耐」を意味します。

神学的・霊的な意義:

この節は、神の真理に導かれながら日々忍耐強く神を信じて待つ、という信仰者の姿を描いています。

詩篇25篇全体が「罪の赦し」と「導き」を求める祈りであり、5節はその中心的な願いを象徴します。

この節に見られる「導き」「教え」「希望」というモチーフは、バロック時代の音楽家たち(特にバッハ)にとって非常に重要な霊的テーマでした。

まとめ:

| フレーズ | 意味 | 象徴 |

|---|---|---|

| Leite mich in deiner Wahrheit | あなたの真理に導いてください | 神の導きと律法 |

| und lehre mich | 教えてください | へりくだった学びの姿勢 |

| denn du bist der Gott, der mir hilft | あなたは私を助けてくださる神です | 救済者としての神 |

| täglich harre ich dein | 毎日あなたを待ち望みます | 忍耐と希望 |

楽曲の分析

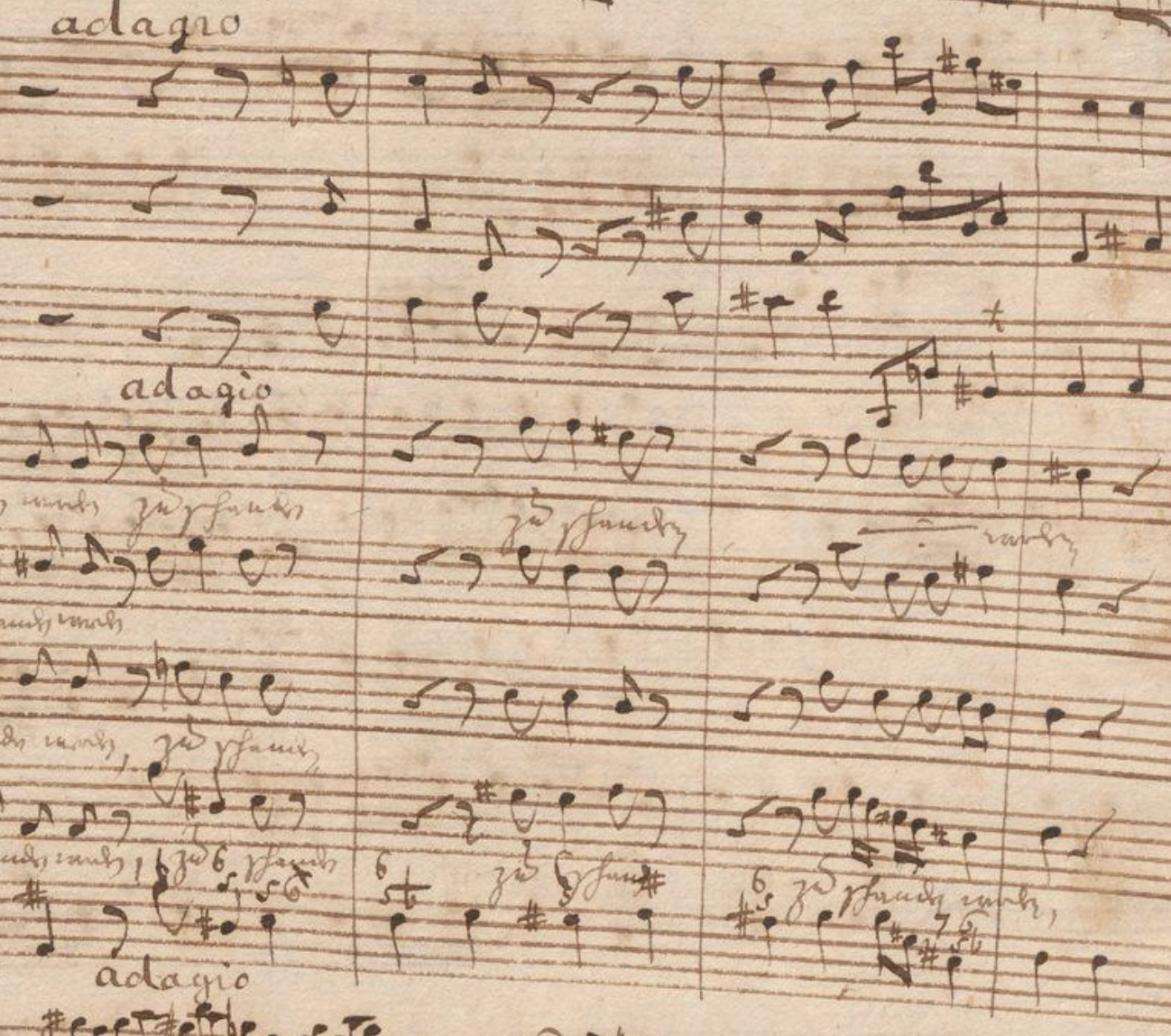

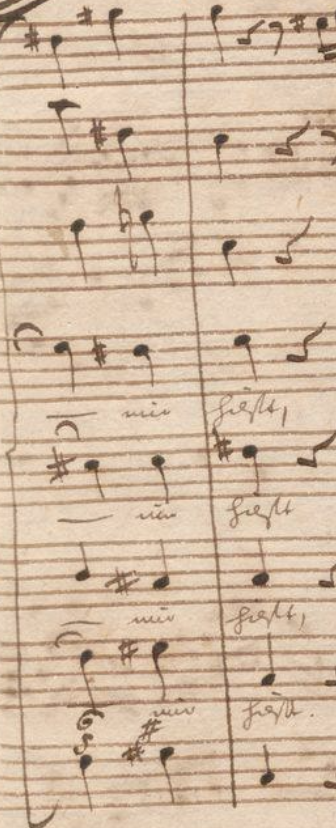

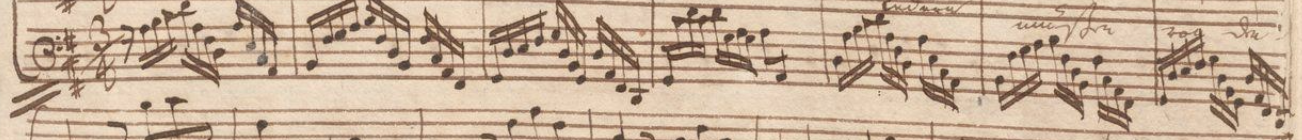

Andante(歩くように) のゆったりと進む音楽の中に、人生の歩みにおける確固たる「信頼すべき基盤」を感じさせる芯の強さがあります。

主となる旋律は階梯導入で 低声(バス)から高声(ヴァイオリン)へと受け継がれ、自然と**「上を向く」=神を仰ぐ** 構造を生み出します。計6回 繰り返される主題は、願いの強さを表します。

その他のパートは 重厚な和声を奏で、ヴァイオリンは 最高音”e” まで達します。

続く「und lehre mich(そして教えてください)」ではテンポが Allegro へと変化。

神に向けての願いが、切実かつ情熱的な訴えへと転じます。

第12小節2拍目で、すべての声部が完全に一致し、信仰者たちの心が一つになる瞬間が訪れます。

「denn du bist der Gott, der mir hilft」

再び Andante に戻り、「denn du bist der Gott(なぜならあなたは神)」が堂々たる主題として展開されます。

このフレーズでも引き続き 階梯導入が使われ、徐々に同士が集い、それに伴って音楽が高まっていくという構造を取ります。

バスからソプラノへと主題が引き継がれる中、**バスは「嘆きのモチーフ」(半音下降)**を挿入。これは第1曲・第2曲のモチーフとも関連し、一貫した苦悩と祈りのテーマを響かせます。

全パートが「der mir hilft(私を助けてくれる神)」と声を揃え、**嬰ハ短調(cis-moll, ♯4つ)**へと到達。

この調はバッハの文脈ではしばしば「受難・十字架」を象徴します。

「täglich harre ich dein」

「täglich harre ich dein(日々、私はあなたを待ち望みます)」の主題は、ソプラノからバスへと階梯導入で受け渡される構造です。

旋律は**一音のみ**で構成され、その鐘を打ち鳴らすかのようなアフェクトは聴き手に強い印象を与えます。信仰の確信と静かな忍耐の象徴です。

支えるパートは16分音符の**メリスマ(喜びのモチーフ)**で彩られ、期待感が重層的に描かれます。

最終部分(ピカルディ終止):

第26小節以降、通奏低音ではなくバスの保続音が用いられて全体を支えます。

クライマックスでは、期待が最高潮に達した状態のまま、**ピカルディ終止(短調から長調への終止)**によって曲が閉じられます。

→ 悲しみから喜びへ、懺悔から救いへというバロック的救済の瞬間です。

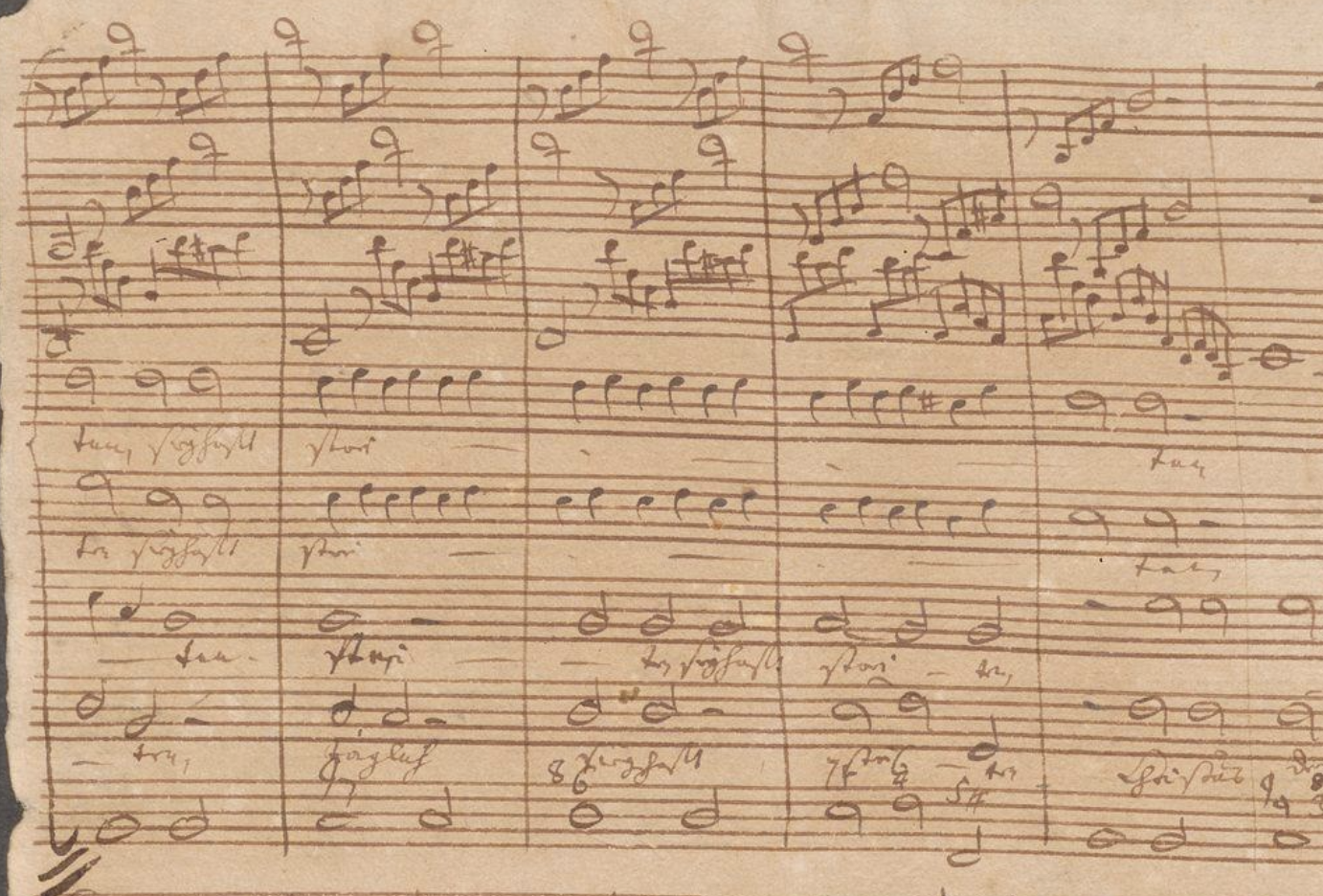

5. 三重唱(アルト・テノール・バス)

“Zedern müssen von den Winden”

Zedern müssen von den Winden

Oft viel Ungemach empfinden,

Niemals werden sie verkehrt.

Rat und Tat auf Gott gestellet,

Achtet nicht, was widerbellet,

Denn sein Wort ganz anders lehrt.

杉の森も風に吹かれて

しばしば災難を受けるが、

いかなる時も倒れることはない。

神の助言や行いに対して

激しく反対することに、 耳を傾けてはならない。

それは、(神の言葉と)異なる教えを語っているのだから。

楽曲の分析

この詩は、自然界における杉(Zedern)の喩えを通して、信仰者の受難と揺るがぬ信念を描いています。

杉=信仰者の象徴

「Zedern(杉)」は、聖書詩篇やルター派の詩的象徴でしばしば高貴さ・堅固さ・神聖な信仰の象徴とされます。

「風(Winden)」により「災い(Ungemach)」を被るが、「倒れる(verkehrt)」ことは決してないことを、力強く歌います。

信仰と神の言葉に立脚する

後半では 「Rat und Tat auf Gott gestellet(知恵も行いも神に拠るならば)」 と語られ、信仰の根拠が明確にされます。

「widerbellet(吠えかかる、反対する者)」という強い言葉を用いながらも、 「Achtet nicht(気にするな)」 と命じることで、周囲の中傷や敵意を超越する心の安定を表現します。

最終句 「Denn sein Wort ganz anders lehrt(神の言葉はまったく違う教えを説いている)」 は、人間の論理や世俗の声とは異なる神の真理への信頼を宣言する決定的な言葉となっています。

キーワードまとめ

| ドイツ語原語 | 意味と象徴 |

|---|---|

| Zedern(杉) | 高潔な信仰者・堅固さ |

| Winden(風) | 試練・世俗の困難 |

| Rat und Tat | 内的思考と外的行動(知恵と実践) |

| widerbellet(吠える者) | 反対者・中傷・社会の声 |

| Gottes Wort(神の言葉) | 信仰の根拠・変わらぬ真理 |

楽曲の分析

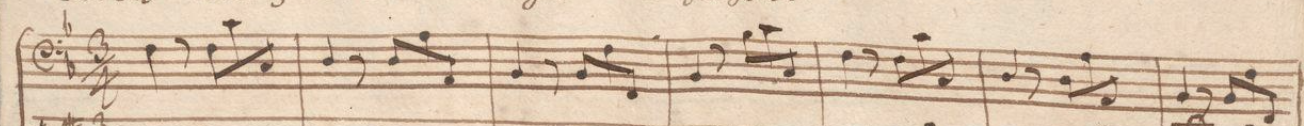

通奏低音(バス)は16分音符で絶え間なく動き続け、風に揺れる枝や騒がしい嵐の情景を思わせます。

この活発な低音の動きが、曲全体に緊張感とエネルギーをもたらし、外的な災厄の勢いを象徴しています。

ファゴットとオルガンは、通奏低音とは別に独立したパートとして存在感を持ち、曲全体の和声的な骨格とリズムの礎を形成しています。

三重唱=完全性の象徴

声楽はアルト・テノール・バスによる三重唱で構成されており、これはバッハのカンタータにおいてもやや珍しい編成です。

この「3声」という構成は、神の完全性や三位一体の象徴とも読み取ることができ、歌詞のテーマである 「神に基づく知恵と行いは、逆らうものにひるまない」

という力強い信仰告白と深く響き合っています。

メロディは簡素なもので、揺るがぬ信念を堂々と歌い上げます。

曲の中盤、「widerbellet(逆らう)」という言葉が登場すると、声楽パートはそれまでの穏やかな流れから一転し、突如6分音符による荒々しい音形を提示します。

これは、世俗的な中傷や反対の声を象徴し、まさに「逆らう者たち」が声を荒げる様を描いています。

終止のユニークさ

通常、終止の役割を担う通奏低音パートは、ここでは先に音楽を終え、ファゴットが単独で最終音を奏でるという印象的な構成が取られています。

6. 合唱

“Meine Augen sehen stets zu dem Herrn”

Meine Augen sehen stets zu dem Herrn;

denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen

「私の目は常に主に注がれています。

主は私の足を罠から引き出してくださるからです。」

詩篇 25:15

詩篇全体のテーマとの関連

・詩篇第25篇は「個人的な悔い改めと信頼の詩」です。

・ダビデによるとされるこの詩篇は、罪の赦しを求める祈りと神への信頼が主軸。

・本節(第15節)はその中でも、「神に目を注ぎ続けること」が救いへの鍵であることを表しています。

主題的なポイント

1.「目を主に向ける」=信仰の態度

・聖書では「目を向ける」という表現は、信仰・期待・希望の比喩です(例:詩篇121:1「目を山に上げる」)。

・心の姿勢として「神に焦点を当てる」「神を見上げる」という内的な向き直りを意味します。

2.「罠(Netz)」=罪・困難・敵の策略

・旧約聖書ではしばしば、罠や網(Netz)が敵の陰謀や悪の力を象徴します(例:詩篇31:4, 詩篇124:7)。

・この節では、信仰者がその罠に陥らないよう、神が直接的に引き出して救ってくださると信じる確信が語られます。

3.「主は救ってくださる」=贖いの確信

・本節は「神の助けは必ず来る」という強い確信の表明です。

・これは新約の贖い思想にも通じ、待ち望むこと自体が信仰の証しであるというメッセージが込められています。

全体のまとめ

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| テーマ | 主に目を向け続ける者に、神は救いをもたらす |

| 神観 | 主は注意深く見守り、能動的に罠から救い出す方 |

| 信仰姿勢 | 見上げ続けること=信仰・祈り・期待 |

| 詩篇25篇全体との関係 | 恐れと罪の意識をもつ中でも、主に目を注ぎ希望を持つ |

| カンタータBWV150での引用意義 | 苦難の中でこそ、主を仰ぎ見る信仰者の姿を音楽で描写する核となる一節 |

この合唱曲は、詩篇25篇15節の冒頭「私の目は常に主に注がれています」というテキストを繰り返し歌いながら進行します。歌詞の信仰に満ちた力強さとは裏腹に、音楽にはある種の迷い、もしくは抑制された焦燥がにじみ出ています。

楽曲の分析

冒頭から繰り返される**「sehen stets zu dem Herrn(常に主を見ています)」のフレーズでは、多くの上行音形が使用され、自然と聴き手の意識が「上」、つまり神の方向**へと導かれていきます。

音楽的には非常に素直で誠実なフレーズですが、どこかスムーズに進まない印象も同時に残します。これは信仰における確信と葛藤の両面を象徴的に表していると言えるでしょう。

「罠(Netze)」の音楽的描写

コンティヌオはロングトーンとなり、その歩みを一時止めるように聞こえます。

ファゴットの同音反復(2度の繰り返し)は、まるでその場で足踏みしているよう。

ヴァイオリンI・IIは「タター」という断片的な音型を交互に奏し、まるで絡まった網から抜け出そうとする試みのように響きます。

各声部の呼吸が噛み合わないような印象も、迷いの心理を強調しています。

ヘミオラ

19小節の合唱は**ヘミオラ(3拍子内での2拍子的処理)**によりリズム的に強調され、足枷からの解放という主題が聴き手に印象付けられます。

フーガによる解放

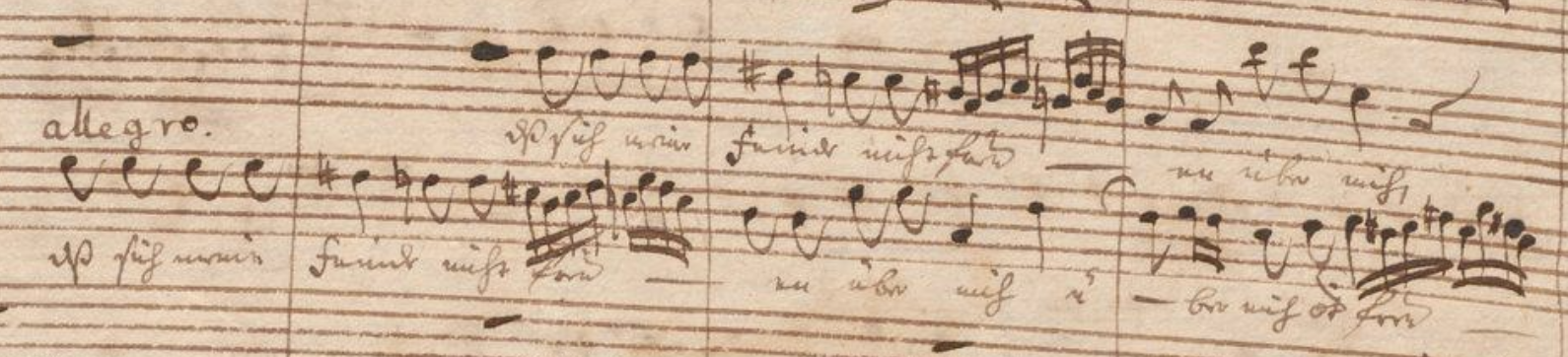

22小節からはテンポを速めてAllegroとなり、フーガ形式が展開されます。

コーダと足枷の名残

バスが2度目のテーマを終えた後、音楽はホモホニックなコーダに入ります。

通奏低音と男声パートが半音階的な下降音型を奏し、前に進もうとする勢いにブレーキがかかる印象を与えます。

ヴァイオリンは冒頭の主題を断片的に再提示し、「出発点への回帰」あるいは「決して完全には解き放たれない」という警句的な意味合いを漂わせます。

ソプラノの ナポリ音である “c” も重みを感じます。

この構造が2回繰り返され、**ピカルディ終止**によって締めくくられます。

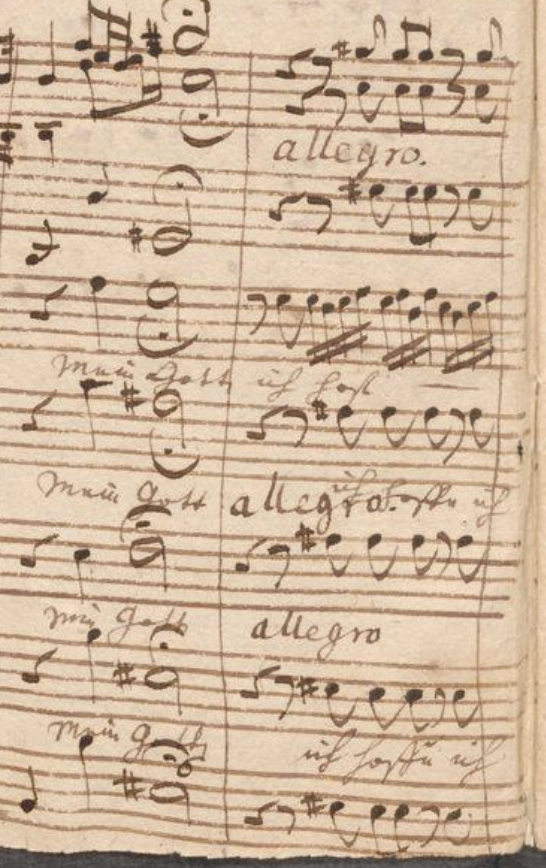

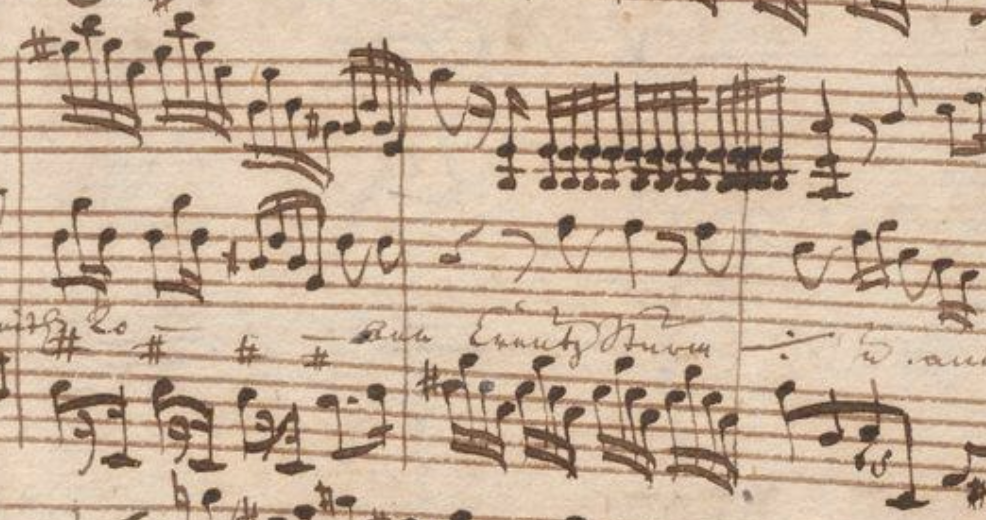

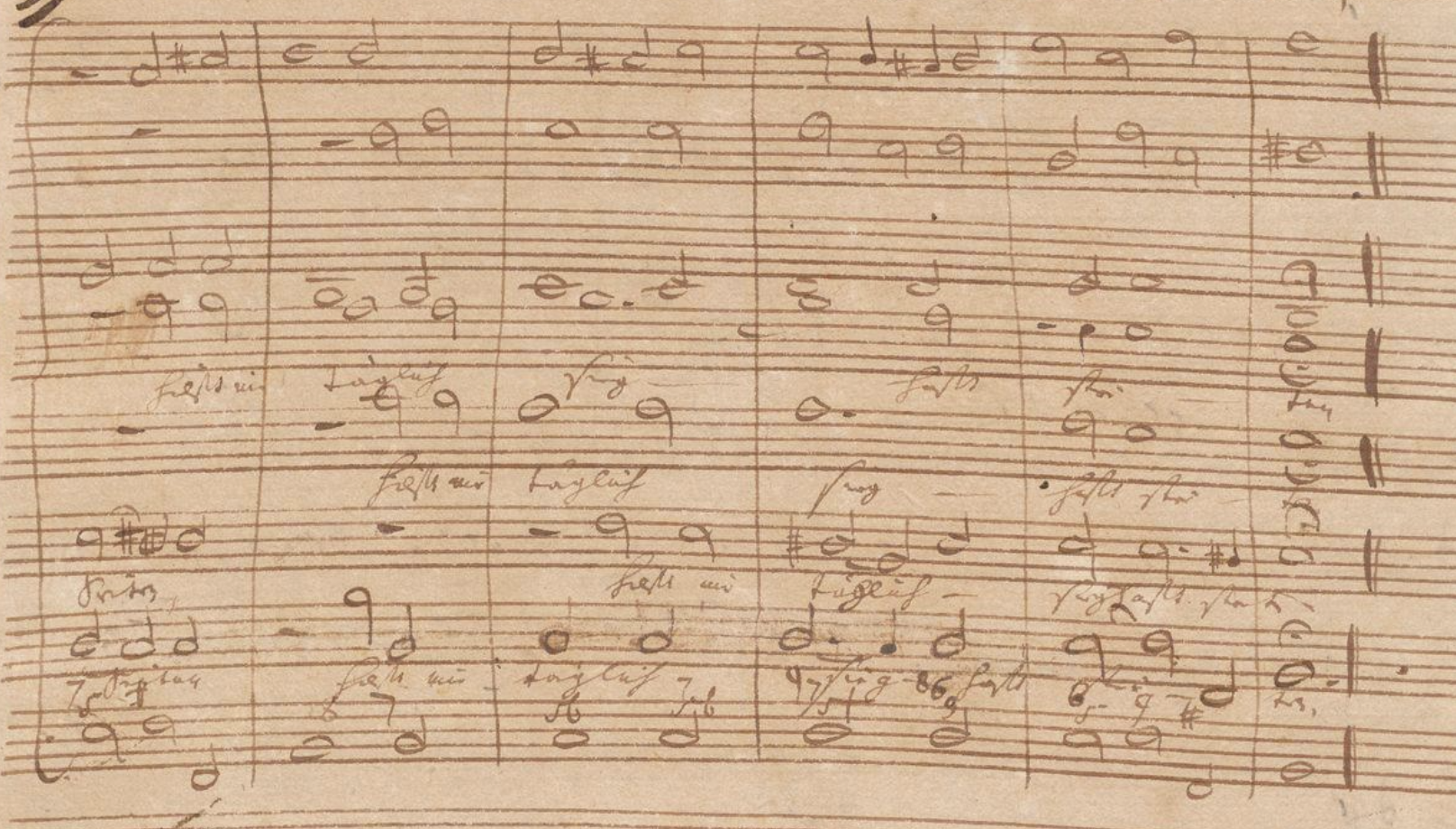

7. 合唱(チャッコーナ)

“Meine Tage in dem Leide”

Meine Tage in dem Leide

Endet Gott dennoch zur Freude;

Christen auf den Dornenwegen

Krönet Himmels Kraft und Segen.

Bleibet Gott mein treuer Schutz,

Achte ich nicht Menschentrutz;

Christus, der uns steht zur Seiten,

Hilft mir täglich sieghaft streiten.

苦しみの中にある私の日々も、

神さまはそれを、やがて喜びへと変えてくださる。

とげだらけの道を歩くキリスト者には、

天からの力と祝福を冠します。

神さまが私の誠実な守り手でいてくださるのなら、

周りからの反感なんて気にしません。

キリストはいつも私のそばに立って、

毎日、勝利を信じて戦う力を与えてくださる。

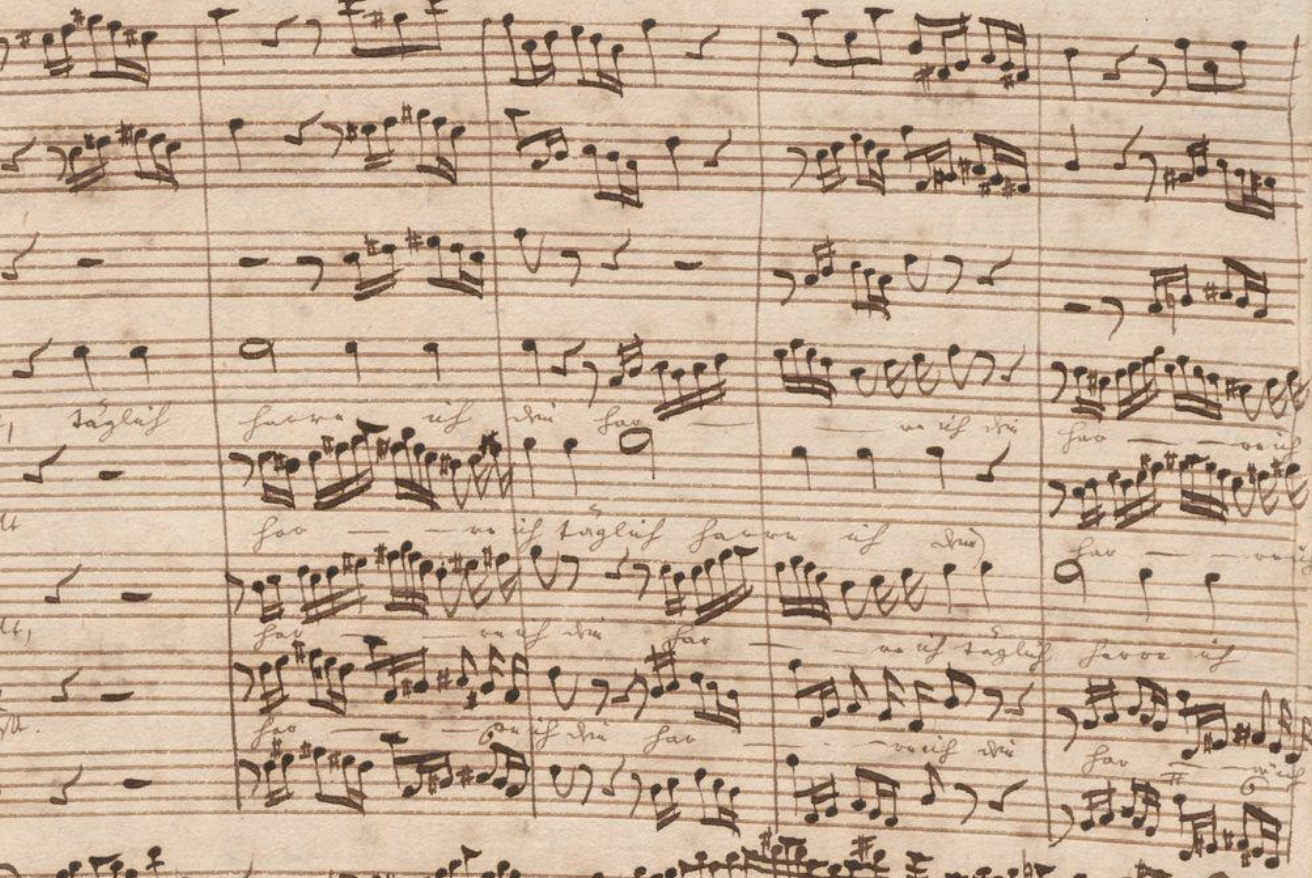

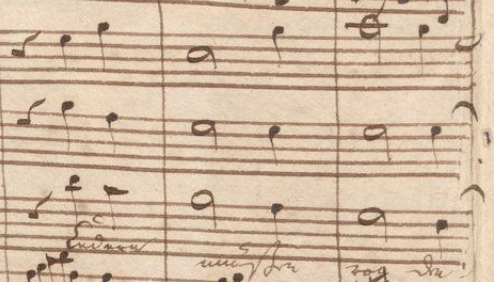

楽曲の分析

この終曲では、現世の苦難を乗り越えて信仰の道を歩むという決意が、堂々と、そして感動的に歌い上げられます。

ブラームスの《交響曲第4番》第4楽章の着想源となったことでも知られ、また**《ロ短調ミサ曲》の「Crucifixus」**に繋がるバッハの対位法的発展の萌芽が見られます。

楽曲は**厳格なシャコンヌ形式(変奏バスによる3拍子)**で構成され、全体を通して深い祈りと勝利の確信が交差します。

前半:苦難と希望の対比

冒頭、ヴァイオリンの fis-h(嬰ヘ〜ロ)による完全4度上行の主題が提示されます。これは迷いのない前向きな意志を象徴しています。

しかし、それに応えるソプラノは、**完全5度下行(fis → h)**の旋律で「Leide(苦難)」を表現し、あえて逆方向に進むことで、嘆きの感情を描き出します。

再びヴァイオリンに導かれる形で、第13小節からは表情が明るくなり、「Freude(喜び)」の語が長いメリスマで喜びを引き伸ばします。

「Dornenwegen(イバラの道)」では、半音階が痛みを伴うように響き、信仰の道の厳しさを象徴します。

後半:キリストの支えと勝利への確信

「streiten(勝利のために戦う)」では、メリスマによって語が引き伸ばされ、堂々たる勝利の確信が響きます。

第73小節〜80小節、ヴァイオリンのパートは8分音符の連続により喜びの爆発を表現。ファゴットも同様に喜びを跳ね回るような音形で呼応し、勝利のクライマックスを迎えます。

勝利から平安へ

勝利の熱狂と共にピークを迎えた音楽は、コーダへと移ります。

最後の8小節では、勝利の余韻からその後に訪れる「平安」に身を委ねるかのように幸福感の溢れて終止します。

まとめ

この終曲では、カンタータ全体のテーマである

「苦難の中にあっても、信仰によって救いと勝利に至る」

というメッセージが、形式的にも、音楽的にも、詩的にも最も高い完成度で表現されています。

バッハの作品の中でも、劇的かつ神学的に深い終結部の一つであり、聴く者に大きな感動を与える楽章です。